海外から日本へペットフードを輸入する際、「混載(LCL)で送るべきか、フルコンテナ(FCL)を使うべきか」は物流担当者にとって重要な判断ポイントです。

たとえ海上輸送の手配・運賃負担は売主側だとしても、到着港でのTHC/CFS費用、通関・国内配送、リードタイム、品質リスクといった買主側の実務コストとオペレーションに直結します。

LCLは貨物量が少ないときに有効な一方、混載による破損・汚損リスクやリードタイムの延伸が生じやすく、FCLは一社専用コンテナで安全・迅速な反面、物量が不足すると総額では割高になります。そこで本記事では、日本側輸入者の立場から、LCLとFCLの費用計算モデルや損益分岐点、リスク評価、意思決定の手順を具体的に解説します。

LCLとFCLの基本概念

Less than Container Load(混載便)

- 複数荷主の貨物を1つのコンテナに混載して輸送するサービス。

- コンテナ1本に満たない小口貨物向け。

メリット

- 小さい出荷量でも料金が重量や容積に応じて計算されるため無駄が少なく、必要なときに少しずつ発送できる。

- まとめて大量に在庫を抱える必要がなく、倉庫や保管コストも抑えやすい。

デメリット

- 他社の貨物と同じコンテナで運ぶため、積み下ろし時に袋が破れたり汚れたりする可能性があるほか、誤って他の荷物と一緒に送られてしまうリスクもある。

- 港でのコンテナ開封(デバン)や仕分け作業が必要な分、到着までの日数が長くなりやすく、さらにCFS(混載貨物ターミナル)での取扱料や書類作成費などの追加費用が重なりやすい。

Full Container Load(専用コンテナ)

- 1社の荷主が1本のコンテナを専有して輸送するサービス。

- 自社貨物のみを詰めるため安全性が高い。

メリット

- 自社の荷物だけでコンテナを使えるため、他社貨物からの臭い移りや汚れの心配が少なく、衛生面で安心できる。

- 港では混載のような仕分け作業が不要なため、通関や搬出がスムーズで到着も比較的早い。

- コンテナを満たすほど多く積めば積むほど、1m³あたりや1kgあたりの輸送コストは安くなる。

デメリット

- コンテナを満たすほどの荷物がない場合でも、1本分の料金がかかるため割高になってしまう。

- また、到着後に港や倉庫での保管が長引き、無料保管期間(フリータイム)を過ぎると、延滞料(デマレージやディテンション)が発生する可能性がある。

代表的なコンテナサイズと容量

| タイプ | 内寸(概寸) | 容積目安 | 積載重量目安 |

|---|---|---|---|

| 20ft GP | 5.9 × 2.3 × 2.4 m | 約28–30 m³ | 〜24 t |

| 40ft GP | 12.0 × 2.3 × 2.4 m | 約60–62 m³ | 〜26 t |

| 40ft HC | 12.0 × 2.3 × 2.7 m | 約67–75 m³ | 〜26 t |

判断のための3つのポイント!

まず、LCL vs FCLを検討する際に押さえておきたい3つのポイントがあります。

- 貨物体積:発送する貨物全体の体積(CBM、立方メートル)。

- 貨物重量:貨物全体の実重量(kg)。

- 破損率:貨物の破損・汚損のリスクや割合。

ペットフードの場合、例えばパレット積みの袋詰めドッグフード何パレット分、といった体積(m3)と重量(kg)が判断する為の重要なポイントになります。これらに、製品の価値や他貨物との混載時の破損リスク(袋が破れたり臭い移り、汚染の可能性など)を加味して判断します。

LCLに必要なCBM・重量・RT

物流費用を計算する際、CBM(Cubic Meter)と重量(kg)に基づき課金対象重量(RT)を算出します。RT(Revenue Ton)とは1 m³または1,000 kgのどちらか大きい方を取る単位です。

つまり海上LCL輸送では、貨物の容積と重量を比較し、大きい方を請求の基準にします(Weight or Measureの原則)。

例えばドッグフードを2.5 m³・1,500 kg出荷する場合、重量1,500 kg=1.5トン相当なので容積2.5 m³の方が大きく、課金重量RTは2.5 RTとなります。逆に重量が非常に重い貨物(例:金属類)では重量トン数がRTになります。

加えて、LCLには最低課金量(たとえば1.0 RTなど)があります。実際の貨物が小さくても最低1 m³相当の料金は発生するため、極端に小さい出荷はLCLでも割高になる点に注意が必要です。

一方、FCLではコンテナ1本ごとの容積制限(例:20ftコンテナで約28〜30 m³、40ftで約60 m³前後)と重量制限(一般に20ftでも40ftでも最大約25トン)があります。FCLではコンテナを満たさなくてもコンテナ単位の定額料金となります。

LCL:貨物の容積/重量に比例する従量課金が中心で、「多く積めば多く支払う」構造。

FCL:コンテナ単位の定額料金が中心で、「1本あたりいくら」という構造。

LCLとFCLのコスト構造比較

| 費用項目 | LCL | FCL |

|---|---|---|

| 課⾦単位 | RT(容積/重量) | コンテナ単位 |

| 最低課⾦ | あり(例:1m³〜) | なし(コンテナ1本〜) |

| 端数処理 | 切り上げ(0.1m³刻み等) | なし |

| 規模のメリット | ⼩規模時に有利 | ⼤規模時に有利 |

| 価格変動要因 | 貨物量、市況 | コンテナサイズ、市況 |

LCLの費用内訳と料金算出原理

基本はW/Mレート(Weight or Measureレート)と呼ばれる1 RTあたりの海上運賃単価です。例えば「○○THB/RT」のように提示され、RT(容積または重量トン)に比例して運賃が増えます。

またLCLではCFSチャージ(混載貨物の詰め込み・取り出し費用)が発生し、これも通常RT当たりで課金されます。さらにTHC(Terminal Handling Charge)は港でのコンテナ取扱費用で、LCLの場合もしっかりRTに応じて課金されます。

その他、書類作成料や、場合によっては混載手数料などの固定費も別途発生します。

LCL費用計算式:※エクセル計算式として使用可

=MAX(RT_min, CEILING(MAX(体積m³, 重量kg/1000), Step)) * Rate + Fixed_LCL

RTmin:小口でも最低限請求する体積m³。(無い場合:1.0 m³ ※参考値)

Step:切上げる単位の幅(無い場合:0.1 m³ ※参考値)

Rate:W/Mレート(例:USD 100/m³)※/m³費用の全項目を足算

FixedLCL:LCL固定費(書類作成料等)

注意すべき隠れたコスト

- 最低課金が割高になるケース(超小口)

- 端数切り上げで実質10-20%増のケース

- CFS内作業時間による遅延・保管料

FCLの費用内訳と料金算出原理

FCLの場合、コンテナ単位の定額料金が中心です。主な内訳は海上運賃(Ocean Freight)、本船への積み降ろし費のTHC(コンテナ1本あたり定額、例:日本港で20ft = 40,000円)、コンテナの内陸ドレージ費用(工場~現地港や日本港~倉庫のトラック輸送)となります。

書類作成料やB/L発行料などの固定費、そして燃油サーチャージや貨物保険料等の付加的費用があります。FCLはLCLと異なり貨物量に関わらずコンテナ1本あたりの費用のため、貨物量が多いほど単位当たりコストが低下します。

FCL費用計算式:

CFCL(コスト) = Ocean Freight + THC(FCL) + Inland + Docs + Other

※貨物量に関わらず、コンテナ本数で決まる定額料金が基本

- LCLの見積もりではRT切り上げルールを必ず確認。

- FCLでは年間契約レートとスポットレートの比較検討。

- 海上運賃だけでなく、全工程の総コストで判断する。

損益分岐点の求め方

先ほどの計算式にてLCL費用とFCL費用が求まれば、その損益分岐点となる貨物量(RT)を計算できます。以下のように「LCLの総費用 =FCLの総費用を満たすRT」を解きます。

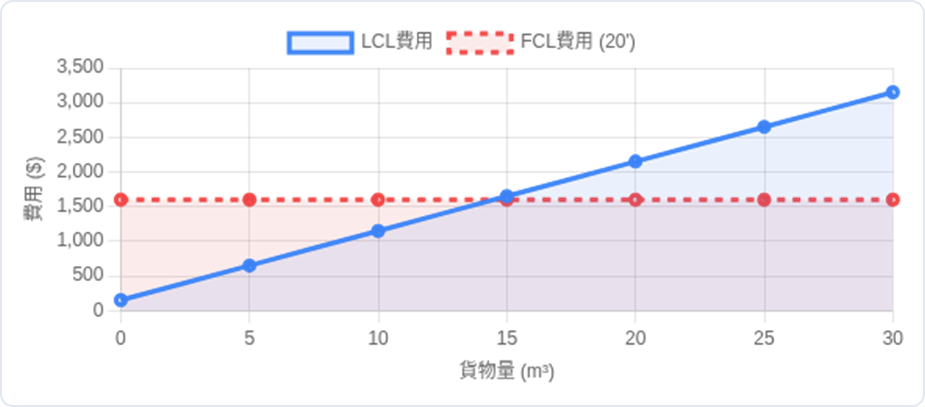

簡易計算例

前提条件:

LCLレート = $100/m³、最低1 m³、0.1m³刻み、固定費$150

20ft FCL費用: 海上運賃$1,200 + THC$300 + ドレージ$100 = $1,600

10 m³出荷の場合:

LCL費用: 10 × $100 + $150 = $1,150

FCL費用: 一律$1,600

損益分岐点:約15 m³(15 × $100 + $150 = $1,650 > $1,600)

とは言え、現実にはフォワーダーの見積や仕向地コストによって変動するため、厳密なRT値は一概に決まりません。実務上は、おおよその目安を知っておくだけでも判断が容易になります。

実務での分岐点目安

20ftコンテナの場合

約13 m³を超えるとFCLの方が有利傾向。

40ftコンテナの場合

20ftを複数にするより40ft 1本の比較で判断。

一般的に20フィートコンテナ(20ftGP)の場合、12-15 m³前後が一つの目安です。約13 m³を超える貨物はFCLの方が有利になりやすいとされ、逆にそれ以下ならLCLの従量課金の方がコストを抑えられます。

一方、40ftハイキューブコンテナ(40ft HC)の場合、容量が約67-75 m³ありますので、20ftよりも大幅に大きな貨物でないとFCLにするメリットは出ません。40ft HCを使う損益分岐は概ね25-30 m³程度と考えられます(20ftを超えて複数20ftに分けるより40ft 1本の方が安いか検討するライン)。

もちろん重量や地域で異なりますが、20ft 1本分(約28 m³)を超える貨物であれば迷わずFCL(40ftなど)とするのが通常です。

忘れてはならない破損リスク

| リスク種別 | LCLのリスク度 | FCLのリスク度 |

| 液体漏洩による汚損 | ⾼ | 低 |

| 臭い移り‧異臭付着 | ⾼ | 低 |

| ⾍害‧菌類汚染 | 中 | 低 |

| 梱包破損‧内容物漏出 | 高 | 低 |

| 輸送中の遅延‧紛失 | 中 | 低 |

コスト以外に忘れてはならないのが貨物の破損・汚損リスクです。ペットフードのような食品系商品では、他貨物からの臭い移りや液漏れによる汚染は避けたい重大リスクです。LCLでは自社以外の貨物とコンテナを共有するため、他社貨物から液体が漏れる・破損することで自社貨物に被害が及ぶケースも報告されています。

例えば、同じコンテナに積まれた液体製品がこぼれてドッグフードの袋が濡れたり、化学品の匂いが移って商品価値が損なわれるといった事態も起こりえます。また、混載では貨物の積み替えや仕分け回数が増えるため、荷扱い中にラベルが剥がれて誤配送・紛失、または破袋といったトラブルも実例があります。

こうした破損率が高い、あるいは一度事故が起きたら損害額が大きい貨物の場合、貨物量が多少少なくても初めからFCLを選ぶのが鉄則です。費用が多少上がっても専有コンテナでリスクを隔離することで、致命的なダメージを防ぐことができます。

特にペットフードは食用製品ですから、異臭・異物混入のリスクは企業ブランドにも関わるため、「リスク回避優先で即FCL」の判断基準を設けておくとよいでしょう。

コスト見積もり時の注意点

LCL/FCLの判断でコストを見積もる際、見落としがちなポイントや陥りやすいミスも押さえておきましょう。以下は物流実務でよくある落とし穴です。

THCの二重計上

インコタームズや契約条件によっては、輸出側・輸入側それぞれでTHC等のローカルチャージが発生します。DDU(日本港費用も売主負担)では両港分のTHCは売主負担になりますが、CIF条件では輸入地のTHCは買主負担になります。FCLでもLCLでも港費用は輸出入双方に発生するため注意が必要です。

端数切り上げ・最低料金の見落とし

LCL見積もりでは、RTの切り上げ単位(0.1や1.0)と最低チャージを必ず確認しましょう。例えば0.4 m³の貨物でも1.0 m³料金がかかったり、10.1 m³が11.0 m³に切り上げられたりします。これをうっかり実寸通りで計算すると実際の課金額を過小見積もりしてしまうことになります。

ピーク時期やサーチャージの考慮漏れ

海上運賃は年度を通じて変動します。繁忙期ピーク(例:年末商戦前や新正月前)は追加料金(PSS: Peak Season Surcharge)がかかったり、GRI (General Rate Increase)と称して運賃が一律引き上げられる月もあります。

また、燃料調整費(BAF)は燃油価格に応じて変動し、見積時と出荷時で差が生じることもあります。さらに、港湾の混雑による渋滞料やコンテナ不足追加費用など、その時々の市況要因もバッファに入れておきましょう。短期間で複数回に出荷時期がまたがる場合は、将来のレート動向も加味する必要があります。

特殊貨物費用の見逃し

危険物やリーファー貨物は追加費用がありますが、他にも温度記録装置のレンタル費、VGM(Verified Gross Mass, 検量)の費用、輸出入の検査費用(抜き打ち検査にかかる手数料)など、貨物特性や規制に応じた費用が発生します。

これらはLCL/FCLいずれでも発生し得ますが、LCLだとフォワーダー経由請求で見積書に細かく載っておらず後から判明することもあります。事前に「他に追加費用は?」と確認しましょう。

フリータイム不足による滞留費

FCL輸送ではコンテナを一定日数内に返却しないとデマレージ/デテンション料金が発生します。例えば、フリータイムが5日なのに通関遅れで倉庫搬入が遅れれば、1日あたり○○円の延滞料がかかります。

LCLでもCFSで保管料が発生しますが、FCLのデマレージは高額かつ累積しやすいです。現地通関・配送体制も踏まえて、リスクが高い港の場合はコスト比較に延滞リスク費用も織り込むと安心です。

チェックリスト&判断フロー

| 項⽬ | CIF | DDU |

| 輸出通関 | 弊社負担 | 弊社負担 |

| 輸出地THC | 弊社負担 | 弊社負担 |

| 海上運賃 | 弊社負担 | 弊社負担 |

| 保険料 | 弊社負担 | 弊社負担 |

| 輸⼊地THC | 買主負担 | 弊社負担 |

| 輸⼊通関費 | 買主負担 | 弊社負担 |

| 関税‧税⾦ | 買主負担 | 弊社負担 |

| 内陸輸送 | 買主負担 | 弊社負担 |

最後に、LCL/FCL選択のためのチェックリストと判断フローをまとめます。実務で迷ったときにも分かり易いように、以下にポイントを整理しました。

判断早見表(20ftコンテナ基準)

小口貨物

→ LCL推奨

中間領域

→ 詳細計算

大口貨物

→ FCL推奨

※チェックリストは品質管理責任者と物流責任者によるダブルチェックを推奨します。