ペットフード開発者向けに、野生オオカミの食生活に関する最新の科学的知見と、現代の犬との遺伝的・生理的な違いを踏まえて、最適なドッグフードを設計するためのガイドを示します。

以下では、オオカミの実際の食性(地域や季節による変動を含む)とそこから導かれる栄養構成を整理し、犬への栄養要求量や嗜好性との比較を行います。

さらに、これらの知見を製品設計に応用する際の具体的ポイント(原材料選定、栄養バランス、製造法、嗜好性、安全管理)について解説します。

野生オオカミの食性

野生の灰色オオカミ(Canis lupus)は主に大型哺乳類を狩る肉食性動物ですが、環境に応じて柔軟に食性を変える捕食者でもあります。北米のオオカミではシカ類(例えばミュールジカやヘラジカ)が主要な獲物となり、調査ではミュールジカが平均42%、アメリカアカシカが41%、オジロジカが35%と高い割合で食性を占めていました。

ヨーロッパでは中型の野生偶蹄類が中心で、イノシシとノロジカがそれぞれ24%、シャモア(高山生動物)が21%と報告されています。アジアの一部地域では野生獲物が少ない場合、家畜(ウシ、ヤギ、家禽など)が食性の相当部分を占めることもあります。

このように地域差が大きいものの、総じて野生のオオカミは主にシカ科やイノシシなどの偶蹄類を捕食し、必要に応じてウサギやネズミ等の小型哺乳類、鳥類、魚類まで幅広く利用しています。また、狩りの方法も獲物の大きさによって異なり、群れで大型の獲物を倒す集団狩猟から、単独で小動物を捕まえるケースまで多様です。

一方で、季節による食性の変化も認められています。夏季は小型獲物や他の食物源の利用が増える傾向があり、例えばヒマラヤに生息するオオカミでは夏にマーモット等の小型哺乳類の摂食量が増加し、冬には主に大型の野生偶蹄類に依存するパターンが観察されています。

この季節変化は、小型獲物(マーモット)が冬季に冬眠で捕まえにくくなるためと考えられています。また、北米ミネソタ州の研究では、夏の間にオオカミがブルーベリーなどの果実を大量に食べる例も報告されています。ある群れでは7月の一週間で食事の約83%がブルーベリー由来だったとの観察があり、成獣が捕食したブルーベリーを子オオカミに吐き戻して与える行動まで確認されています。

このように、オオカミは繁殖期や環境資源に応じて植物性の餌(果実)を含む多様な食物を利用する柔軟性を持ちます。特に夏季は獲物の種類が増え、ビーバー、シカの子、魚類、動物の死骸なども食べることが知られています。

以上のように、野生オオカミの実際の食性は地域環境と季節に大きく依存します。基本的には高タンパク・高脂肪な肉食ですが、必要に応じて小動物から果実まで幅広く摂食する生態的適応力を示しています。この知見は、犬の祖先としてのオオカミが本来どのような栄養を摂取していたかを示す重要なポイントとなります。

狼の食性と栄養構成の定量分析

野生オオカミが捕食する獲物(肉・内臓・骨・毛皮など全体)を分析すると、栄養素の摂取バランスは極めて高タンパク・高脂肪・低炭水化物であることが分かります。複数の研究から推定されたオオカミのエネルギーベースの栄養素比率は、おおよそタンパク質がエネルギーの30-54%、脂肪が45-63%、炭水化物は1-7%程度というレンジに収まります。

例えば、ある推計ではタンパク質54%:脂肪45%:炭水化物1%という極端に炭水化物の少ない比率が報告されており、一方で別の条件下ではタンパク質30%:脂肪63%:炭水化物7%という例も示されています。いずれにせよ、野生下でのオオカミの食事には可消化性の炭水化物はほとんど含まれず、エネルギーの大半を動物由来のタンパク質と脂肪から得ている点は共通しています。

このような栄養プロファイルは、前節で述べた野生の獲物の種類(主に筋肉と脂肪に富む大型哺乳類)と整合しています。また興味深いことに、現代のイヌが好むマクロ栄養素バランスとも一致する傾向が報告されており(詳細は後述)、これらは生理的必要性に根ざした選好だと示唆されています。

さらにオオカミ食を細かく見ると、必須ミネラル類も狩った獲物から概ね十分に摂取しています。例えば、獲物(骨や内臓を含む)由来のカルシウムとリンの摂取量は、乾物量あたり平均でCa約1.30g/100g、Ca:P比がおおむね0.83:1-1.3:1の範囲と推定されています。

Ca:P比は概ね1:1前後で、これは犬の成長・維持に必要とされるバランスに近い値です。一方、ナトリウムやマグネシウムなど一部のミネラルは、市販のドッグフードと比べて野生オオカミ食ではやや低めであるとの報告もあります。これは野生獲物の筋肉組成などに起因する可能性があります。ビタミン類についても、獲物の肝臓やその他内臓、腸内容物などを摂取することでビタミンAやB群、必須脂肪酸などを補給していると考えられます。

総じて、丸ごとの獲物を食べるオオカミの食事は「完全かつバランスの取れた食事」と言え、必要な栄養素を適切な比率で含んでいます。これはドッグフード開発において「全肉食動物の捕食内容を模倣する」アプローチ(ホールプレイ:全体食)に科学的な裏付けを与えるものです。

ただし、野生の獲物食といえども万能ではなく、例えば野生食は高タンパク・高脂肪すぎて現代の飼育環境下ではカロリー過多になる可能性があります。また、野生動物の内臓に含まれるビタミンDなど一部栄養素は、その動物自身が太陽光を浴びて合成したモノもあり、人為的に飼育・加工する際には調整が必要な場合があります。

このような点も踏まえつつ、オオカミの食性データは「犬に本来望ましい栄養構成とは何か」を考える基準として重要になってきます。

オオカミと現代犬の遺伝的差異

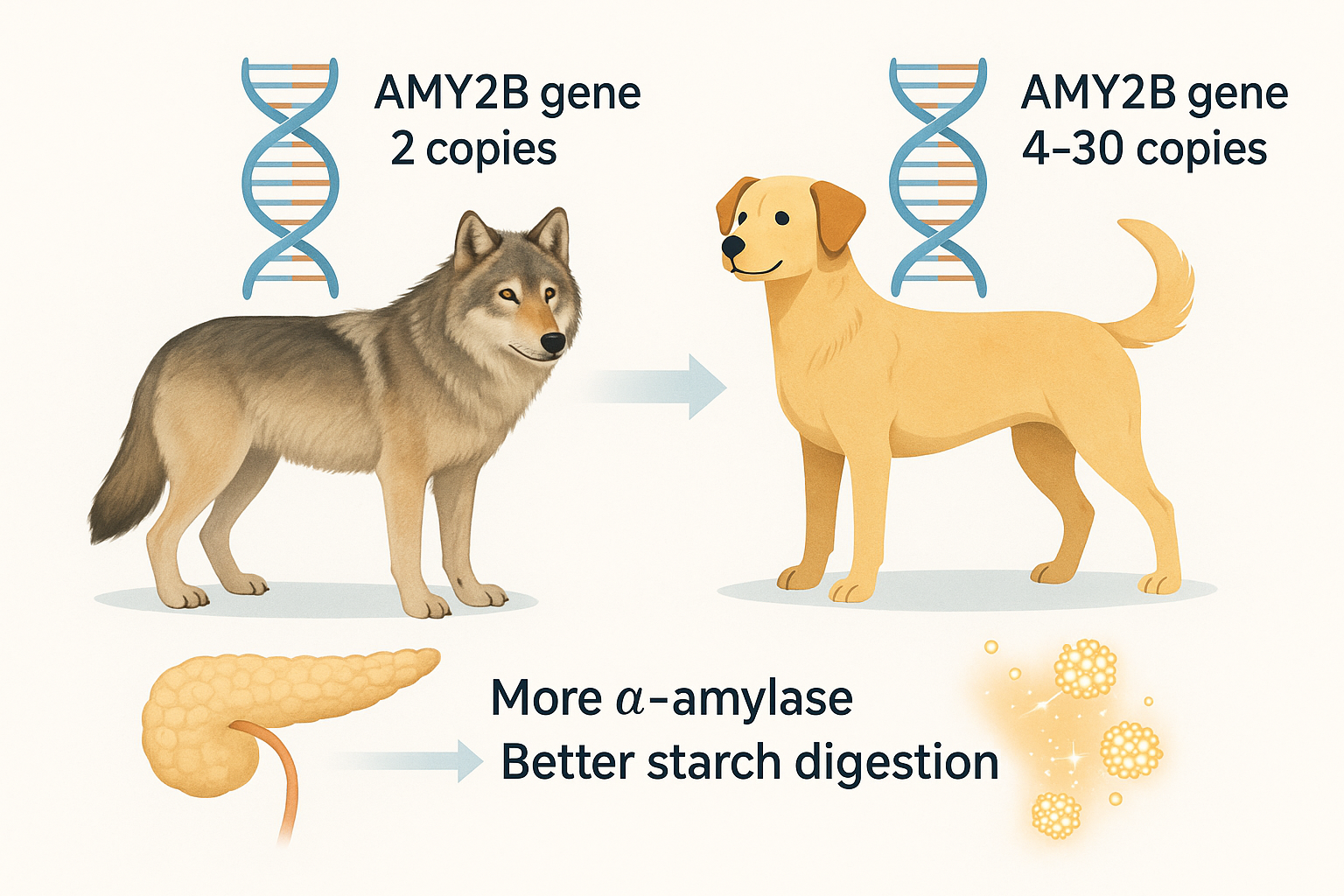

犬がオオカミから家畜化される過程では、遺伝子レベルで食性の変化に対応した適応が起こったことがゲノム研究から明らかになっています。特に注目されるのがデンプン消化に関わる遺伝子の変化です。2013年の画期的な研究により、犬はオオカミに比べてデンプンや脂肪の消化・代謝に関連する複数の遺伝子が変化したことが示されました。

犬では、膵臓アミラーゼの遺伝子にあたるAMY2Bが増えているのが大きな特徴です。オオカミはふつう2コピーしか持ちませんが、犬は集団や品種によって4-30コピーにまで増えていることがあります。平均すると犬はオオカミの約7倍多く、この遺伝子の増え方(重複)によって膵臓から出るα-アミラーゼという消化酵素がたくさん作られ、デンプンをブドウ糖に分解する力が高まったと考えられています。

実際、AMY2Bコピー数が1つ増えるごとに血清アミラーゼ活性が約5.4%上昇するとの推定もあります。この適応は、犬が人間の農耕開始後に穀物由来のデンプンを含む食物残渣を利用する機会が増えたことと関連しており、犬の家畜化初期というよりむしろ農耕の拡大に伴って生じた二次的適応である可能性が指摘されています。

実際、農耕が遅れて伝播した地域の在来犬(北極圏や一部オセアニアなど)では、AMY2Bコピー数が低くオオカミに近い例も報告されており、地域の歴史的食習慣が犬の遺伝子に反映されていると考えられます。

さらに、犬はデンプンを分解して吸収する仕組み全体がオオカミより発達しています。たとえば、小腸で麦芽糖(マルトース)をブドウ糖に分解する酵素の設計図MGAMや、分解されたブドウ糖を小腸の細胞に取り込む「入口」にあたるSGLT1というたんぱく質(輸送体)が、犬ではよく働くように強化されていると考えられています。つまり犬は、人の残飯などに含まれるデンプンを上手に利用できるように進化してきた、ということが言えるのです。

加えて、上記の炭水化物消化関連遺伝子以外にも脂質代謝やビタミンA合成などに関わる遺伝子に犬とオオカミの差異が報告されています。例えば、脂肪酸の分解・蓄積に関わる経路にも変化が見られることから、犬は高脂肪食への暴露や飢餓・過食サイクルへの適応も示唆されています。

一方、行動面の遺伝子(神経系発達に関わる遺伝子)にも大きく影響しており、これは人に対する従順性やストレス耐性など家畜化に伴う行動変化に関連すると考えられています。

総合すると、犬はオオカミからの家畜化の過程で、デンプンを含むより雑食的な食事に対応できるよう遺伝的に変化したものの、基本的な消化器の構造はオオカミ同様に肉食に適したままです。

そのため「犬は雑食」と言われることもありますが、正確には「肉食寄りの雑食(炭水化物も消化できる肉食動物)」といった位置付けになります。実際、犬には生理学的に炭水化物の必須要件が無い(後述)一方で、高デンプン食にも適応可能な柔軟性を獲得した点が重要です。

これらの遺伝的知見は、現代の犬用フードを設計する上で「どの程度のデンプン質を含めるべきか」「高タンパク・高脂肪への耐性はどのくらいあるか」といった問いに科学的根拠を与えます。すなわち、犬はオオカミに比べてデンプンを消化利用する能力を獲得していますが、それでも肉から得るタンパク質・脂肪を主要エネルギー源とする体質は保持しているということです。

犬の栄養要求量とオオカミ食の比較

現代の栄養ガイドラインでは、犬の健康維持に必要な各栄養素の最低量や推奨量が定められています。代表的なものにNRC(全米研究評議会)2006年報告、FEDIAF(欧州ペットフード工業会連盟)2020年ガイドライン、AAFCO(米国飼料検査官協会)基準、およびWSAVA(世界小動物獣医師会)栄養ガイドラインなどがあります。これらは学術的知見に基づき、犬の必須栄養素の必要量を定めたもので、ペットフードの「総合栄養食」はこれらの基準を満たすよう設計されています。

まず主要なマクロ栄養素について、成犬維持期の最低必要量は以下の通りです。

タンパク質

タンパク質はAAFCO/FEDIAF基準で乾物換算18%以上、NRCでは1,000kcalあたり最低20g(推奨25g)とされています。これをエネルギー比に換算すると、およそ総エネルギーの10%以上をタンパク質由来のカロリーで賄う必要がある計算です。一方、野生オオカミの食事では前述の通りタンパク質由来エネルギーが30-50%以上にも達していました。

つまり、市販フードの基準はオオカミが自然に摂るタンパク質量よりもかなり低い設定ではありますが、実際の良質フードでは最低基準を上回る30%以上の粗タンパク含有(乾物)が確保されている商品も多いです。

タンパク質は過剰でも通常は健康な犬ではエネルギー源として代謝されるだけですが、あまりに高濃度だと嗜好性やエネルギーバランスの点で限界があるため、フード設計では最低必要量の2-3倍程度(粗タンパク30-40%)を目安にすることが一般的です。

脂肪

脂肪について、AAFCO/FEDIAFでは成犬維持に粗脂肪5.5%以上(乾物)を最低基準とし、NRCでは1,000kcalあたり13.8gを推奨量としています。エネルギー比では概ね総エネルギーの~13%に相当します。

実際の市販フードでは脂肪含有率は製品によって大きく異なり、減量用の低脂肪食で8-10%、高エネルギー食や子犬用では20%以上のものもあります。野生オオカミの食事では脂肪由来エネルギーがしばしば40-60%と非常に高かったことを思い出してください。

犬は肉食動物らしく脂肪を主要なエネルギー源として上手に利用でき、消化も90%以上と効率的です。ただし現代の飼育環境では運動量が限られる個体も多いため、脂肪過多は肥満のリスクとなります。

そのためペットフードでは、活動的な若齢成犬向けで粗脂肪15%前後(DM比)、室内飼育で運動量の少ない成犬向けには8-12%程度に抑えるなど調整されています。どの場合でも必須脂肪酸(リノール酸1.1%以上など)を満たすよう配慮が必要です。

炭水化物

炭水化物については、実は犬には生理学的な摂取必須量が定められていません。NRCも「成犬に必要なグルコースは糖新生で賄えるため、食事中の炭水化物に摂取必須量はない」と明言しています。FEDIAFやAAFCOにも炭水化物の最低基準は設けられていません。

これは前述の遺伝的適応とも関連し、犬は糖質ゼロでもタンパク質や脂肪から必要な血糖を合成できるためです。もっとも、だからといって炭水化物が無意味というわけではありません。炭水化物(でんぷん)は安価で消化しやすいエネルギー源であり、ペットフードの製造上も重要な役割を果たします(例えばドライフードの成形にはデンプン質が必要で、穀物やイモ類由来のでんぷんが「つなぎ」として用いられます)。

そのため、市販のドッグフードの多くは40-50%の炭水化物を含みます。ただしこれは犬の生理的要請ではなく製造技術的・経済的要請によるものです。犬自身は高炭水化物食に適応できるものの、嗜好性の面では肉や脂肪を好む傾向が強く、総合栄養食を製造する際は穀類等のでんぷん源を熱加工して消化可能にしつつ、タンパク質・脂肪で風味付けして摂取を促す工夫がなされています。

ビタミン・ミネラル

ビタミン・ミネラルについては、NRCやFEDIAFで詳細に規定されています。カルシウムとリンは成犬維持でCa最低0.5%、P(リン)最低0.4%(DM)程度が必要とされ、上限も2%以上は過剰の恐れがあるとされています。

野生オオカミの獲物由来のCa:P比がおおむね1:1であったことは既述の通りで、これは犬の要求量(1:1-1.6:1程度が望ましい)と合致します。ナトリウムやカリウムなど電解質、鉄・銅・亜鉛など微量元素もガイドライン値があります。

市販フードでは栄養バランスを満たすため、肉原料だけで不足しがちなカルシウム源として骨粉やリン酸カルシウムを加え、亜鉛や銅もキレート化合物として添加するなどの設計が行われます。

WSAVAはこれら基準を踏まえ、「総合栄養食」と表示されたフードを与えることで必要な栄養素を過不足なく満たすよう推奨しています。また、栄養要求量は成長期や妊娠・授乳期で大きく変化するため、ライフステージに適合したフード選択が重要です。

総合すると、オオカミの食性から導かれる栄養組成は高タンパク・高脂肪・超低炭水化物でしたが、犬の栄養ガイドラインではタンパク質・脂肪については必要最低量がずっと低く設定され、炭水化物については必須ではないものの有用なエネルギー源と位置付けられています。

このギャップは、犬がオオカミほど高濃度の肉食を必ずしも必要としないこと、しかしその能力は保持していることを意味します。したがってフード設計では、必要量を下回らないよう十分な肉由来栄養を与えつつ、過剰な栄養や不要な成分を避けるバランス感覚が求められます。

自己選択試験に見る犬の栄養嗜好

犬自身は本能的にどのような栄養バランスを好むのでしょうか。この疑問に答えるため、自己選択給餌試験(犬に異なる栄養組成の食品を用意し自由に選ばせる実験)が行われてきました。その代表的な結果によれば、成犬はおおよそ「エネルギー比でタンパク質約30-38%、脂肪約60%、炭水化物わずか数%」という割合になるよう餌を選ぶ傾向が示されています。

例えばある研究では、5犬種の成犬にタンパク質・脂肪・炭水化物含量の異なる複数の食餌を同時に与えたところ、各犬とも摂取エネルギーの約34-38%をタンパク質から、59-62%を脂肪から、3-4%を炭水化物から摂る比率に落ち着いたと報告されています。

このような自己選択による嗜好比率は、驚くべきことに野生オオカミの推定マクロ栄養比率(前述の高タンパク・高脂肪・低炭水化物)と概ね一致しています。すなわち、犬は進化の中ででんぷん消化能を獲得したとはいえ、なお肉食動物としての嗜好とニーズを強く残していると言えます。

もっとも、この実験では給餌された食品の風味(旨味や匂い)なども選択に影響する可能性があります。実際、犬の嗜好性は栄養素比率だけでなく嗅覚・味覚に大きく左右されます。高タンパク・高脂肪の食品は一般的に犬にとって魅力的な香りと味を持ちます。

自己選択試験で犬が脂肪エネルギー比60%前後と大量の脂肪を摂ったのも、脂肪の風味(コク)を好む性質が影響した可能性があります。また、犬は食物の新奇性にも興味を示す場合があり、一種類だけを与え続けると飽きるが、新しい食材が混ざるとよく食べるという報告もあります。これは野生環境で様々な獲物や季節の変化に対応してきた名残かもしれません。

さらに、犬には不足しがちな栄養素を補おうとする本能的行動(栄養的知恵)がある可能性も指摘されています。例えば、妊娠犬は普段より高カルシウムの餌を選ぶ傾向などが観察されることがあります。ただしペットの犬では多様な食材を自力で選べる機会が少なく、この能力を十分発揮できません。

したがって、我々人間が犬の好む栄養プロファイルを理解し、それを製品の嗜好性と健康バランスに反映させることが重要です。犬の嗜好は生理的必要性と結びついていると考えられるため、犬が好んで食べるものを適切に与えることは健康にも資すると言えるでしょう。

実際のペットフード開発では、嗜好性試験(二点比較法等)で犬がどちらのフードを多く食べるかを調べ、レシピを改良する工程があります。しかし嗜好性が高いだけでは片寄った栄養になりかねないため、犬が欲するもの(食いつき)と犬にとって必要なもの(栄養要求)を両立させることが開発者の腕の見せ所です。

上述の自己選択試験から得られた知見は、犬が何を欲しているかの指標となり、適切な栄養組成の範囲内で嗜好性を最大化する手掛かりとなります。

ドッグフード開発への応用

以上の科学的知見を踏まえ、実際に「現代犬に最適なドッグフード」を設計する際の具体的ポイントを整理します。

1. 原材料の選定と配合比

オオカミの食性にならい、ドッグフードの主要原材料には高品質の動物性タンパク源を据えることが望ましいです。例えば、肉(チキン、ビーフ、ラムなど)は良質なタンパク質と脂肪を供給し、犬の嗜好性も高めます。加えて、内臓類(レバー、心臓など)は微量栄養素(ビタミンAやタウリン、鉄、銅など)に富み、野生の捕食で言えば獲物の臓物部分に相当する重要な栄養源です。

ただし肝臓はビタミンAが非常に高濃度なので配分量に注意し、全体の5%程度に留めるなどバランスが必要です。また骨あるいはカルシウム源も欠かせません。

オオカミは獲物の骨を噛み砕いてカルシウムやリンを得ていたので、ペットフードでもカルシウムは適切に添加しCa:P比を1:1前後に調整します。市販フードでは骨粉やリン酸カルシウム、卵殻粉などが用いられます。

一方、炭水化物源としては、小麦・トウモロコシ・米などの穀類、ジャガイモ・サツマイモ・豆類などがあります。犬には必須ではありませんが、製造上の理由とエネルギー源として適度に配合することが多いです。

でんぷんはエクストルーダー加工でカリカリの形状を作るのに不可欠であり、また穀物由来の繊維質は腸内環境を整えるのに役立ちます。配合比としては、高肉含有フードでは炭水化物を20-30%以下に抑え、代わりに動物性原料をふんだんに使います。

2. 製造法と栄養素の保存

ドッグフードにはドライ(乾燥)タイプ、ウェット(缶詰・パウチ)タイプ、セミモイストタイプ、フリーズドライ、生食(冷蔵/冷凍)など様々な形態があります。製造法によって使用できる原材料や必要な添加物が異なります。

最も一般的なドライフード(エクストルーダー製法)では、高温高圧で練った生地を押し出して成形・膨化させます。この過程でデンプンは糊化し消化しやすくなりますが、一部熱に弱いビタミンは分解してしまうため、製造後にビタミン類をコーティング添加するか、劣化を見越して余分に添加する必要があります。

また高温処理はタンパク質の一部を変性させ消化率を下げる可能性もあるため、配合時に余裕を持たせます。一方、ウェットフード(缶詰等)は密閉容器で加圧加熱殺菌するため、水分含有が多くても保存可能ですが、その加熱中に栄養損失が起こる点はドライと同様です。

ただウェットは酸素遮断により酸化劣化が少ないメリットがあります。フリーズドライは低温真空下で水分だけ昇華させるので、栄養素や風味の保存性が高いですがコストが高いです。生食(冷蔵/冷凍)は加熱による栄養損失がなく嗜好性も抜群ですが、後述する微生物リスク管理と鮮度保持が課題です。

3. 嗜好性の向上

いかに栄養バランスが良くても、犬が食べてくれなければ製品になりません。犬の嗜好性を高めるため、ペットフード業界では様々な工夫がなされています。ドライフードでは、成形後のペレットに油脂や肉エキス(肉パウダーや加水分解タンパク質)をコーティングする処理が一般的です。

これにより表面に肉の香りとうま味、コクが付与され、犬の食いつきが飛躍的に良くなります。また酵母抽出物や発酵由来フレーバー(旨味成分)を添加し、嗅覚・味覚を刺激する「パラタント(palatant)」と呼ばれる嗜好性増強剤も用いられます。

嗜好性で特に重要なのは匂いだと言われ、犬では嗅覚での好し悪しが摂食量の9割を決めるとの指摘もあります。そのため、調理工程で生じるメイラード反応(アミノ酸と糖の反応による香ばしい香り)を適度に引き出すことも風味設計上重要です。

ウェットフードは水分含有ゆえに匂い立ちが良く、総じて嗜好性が高めですが、逆に長期保存で風味が落ちやすい面があります。グルメな犬向けには、ドライにウェットをトッピングする提案や、複数フレーバーをローテーションして飽きさせない工夫も行われています。

4. 安全性・リスク管理

ペットフード開発においては栄養学的な安全性と衛生的な安全性の両面に配慮が必要です。栄養学的安全性とは、各栄養素が不足なく、かつ過剰でもなく含まれていることです。例えばカルシウム不足は骨格異常を、過剰は軟骨形成不全を招き得ます。

ビタミンAの過剰摂取は骨の異常などにつながります。AAFCOやFEDIAFガイドラインでは最低量だけでなく一部栄養素には上限量も定めています。これらを遵守し、原材料由来の栄養と添加物由来の栄養を合算してバランスを確認することが必須です。

衛生的安全性としては、微生物汚染への対策が大切です。生肉や内臓を扱う以上、サルモネラ菌や大腸菌などのリスクは常に存在します。ドライやウェットの加工では加熱により病原菌や寄生虫は死滅しますが、生食(非加熱)製品では高度な衛生管理(低温殺菌やHPP高圧処理、迅速冷凍など)が求められます。

以上のように、現代犬に最適なドッグフード設計には、オオカミの食性から学ぶべき点と、現代の犬の生活様式や健康ニーズに合わせて調整すべき点があります。高品質な肉を主体に犬本来の欲求に応えつつ、科学的基準を満たす栄養バランスを実現し、安全で美味しい製品に仕上げることが理想です。

そのためには、生物学・栄養学・食品工学・獣医学といった幅広い知識の統合が求められます。本ガイドがその一助となり、ペットフード開発者がエビデンスに基づいた製品設計を行うことで、犬たちの健康と幸せがさらに向上することを願っています。