シンバイオティクス(プロバイオティクスとプレバイオティクスの組み合わせ)は、ペットの健康を包括的にサポートする方法として注目されています。犬や猫の腸内環境を整えることで、消化器の健康だけでなく免疫力や皮膚・被毛の状態まで様々な面でメリットが期待できます。

本記事では、ペットフード開発担当者の方向けに、シンバイオティクスとは何か、犬猫にもたらす主な健康効果、最新の研究トレンド、ペットフード設計への活用ポイント、そして導入時の注意点について解説します。

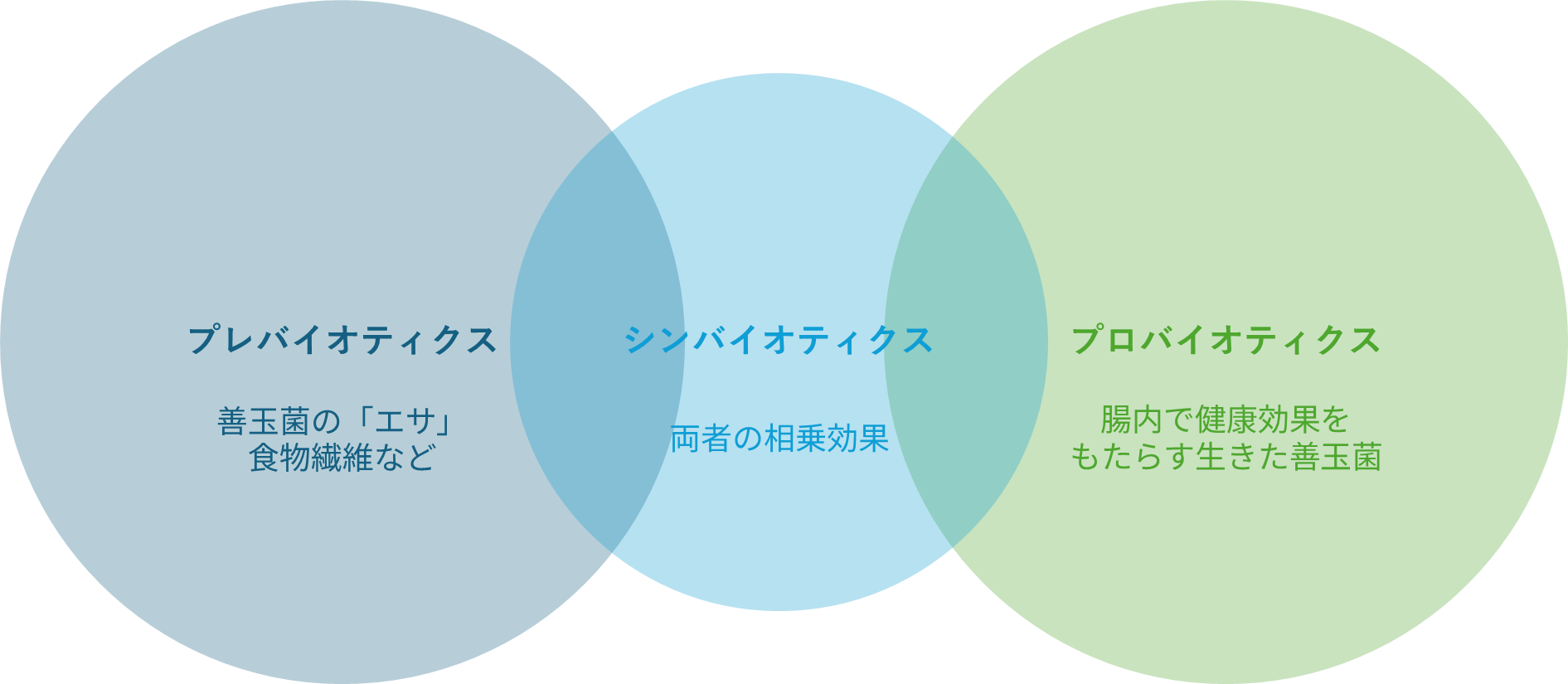

シンバイオティクスとは何か?

プレバイオティクス

消化されない食品成分で、善玉菌の成長や活動を選択的に刺激し、宿主の健康に貢献。

(例:フラクトオリゴ糖、イヌリン、ケストースなど)

シンバイオティクス

「良い菌」と「良い菌のエサ」を同時に与えるアプローチ。

プロバイオティクス単体よりも善玉菌が腸内で定着・増殖しやすく、より高い効果が期待できる。

プロバイオティクス

生きた微生物で、適切な量を摂取することで宿主(犬猫)に健康上の利益をもたらす。

(例:乳酸菌、ビフィズス菌など)

シンバイオティクスとは、プロバイオティクス(腸内で健康に良い働きをする生きた善玉菌)とプレバイオティクス(善玉菌のエサとなる難消化性の食物繊維など)を組み合わせたものです。

簡単に言えば、「良い菌」と「良い菌のエサ」を同時に与えるアプローチです。プロバイオティクス単体でも健康効果がありますが、プレバイオティクスを併用することで善玉菌が腸内で定着・増殖しやすくなり、より高い効果が期待できます。

市販のシンバイオティクス製品では、特定の菌株とその菌に適したプレバイオティクスの組み合わせが工夫されています。

犬猫における主な健康効果

シンバイオティクスを活用することで、犬や猫には次のような健康上のメリットが報告されています。

腸内環境の改善

善玉菌を補給し、そのエサを与えることで腸内フローラのバランスを整え、悪玉菌の増殖を抑制します。これにより下痢や軟便、ガス過多といった消化器トラブルの予防・改善に役立ちます。

実際にプロバイオティクスを与えた犬ではストレス時の下痢発生が減少し回復が早まったとの報告や、慢性下痢の猫でシンバイオティクス投与後に便の状態が改善した報告もあります。

免疫サポート

腸は体内最大の免疫器官であり、全身の免疫細胞の約70%が腸に存在すると言われます。腸内環境を良好に保つことは免疫機能の維持・向上につながります。

善玉菌は腸管内で有害菌の定着を防ぎ、短鎖脂肪酸などの代謝産物を通じて腸粘膜を保護することで免疫力維持に寄与します。免疫面での恩恵が期待できます。

皮膚・被毛の健康

腸と皮膚の状態には密接な関係があり、腸内の善玉菌を増やすことで皮膚バリア機能の向上や被毛のツヤ改善が期待できます。実際、プロバイオティクスを与えた犬では皮膚からの水分蒸散量(皮膚バリア指標)が有意に低下し、皮膚の潤い維持に効果が認められています。

消化吸収の向上

善玉菌は食物の消化を助け、栄養素の吸収効率を高めます。腸内細菌叢が整えば必要な栄養を無駄なく吸収できるようになり、健康維持や成長促進に役立ちます。さらに腸内で産生される短鎖脂肪酸(酪酸など)は大腸粘膜のエネルギー源となり、腸の蠕動(ぜんどう)運動や粘膜機能を高める効果もあります。

以上のように、シンバイオティクスは腸内環境の改善を起点に、消化器の健康増進、免疫力アップ、皮膚・被毛の状態改善など多面的な効果が期待できます。お腹の調子を整えることは、それだけで全身の健康につながる重要なポイントなのです。

近年の研究動向とトレンド

シンバイオティクスやプロバイオティクスに関する研究は近年大きく進展しており、いくつかの注目トピックがあります。

菌株ごとの特異的な効果

プロバイオティクスの効果は菌の種類(株)によって異なります。近年は「どの菌株がどの健康問題に有効か」を詳しく検証する研究が進み、効果を最大化する株の選択が重要視されています。

例えばビフィドバクテリウム・ロンガム(BL999株)は犬のストレス行動を軽減する効果が報告されています。このように菌株ごとに得意分野が異なるため、製品開発でも目的に合った菌株選定が重要です。

ポストバイオティクスの台頭

ポストバイオティクスとは、プロバイオティクス(善玉菌)の産生する代謝産物(短鎖脂肪酸など)のことで、近年ペット栄養学でも注目されています。

ポストバイオティクスは生きた菌ではありませんが、腸内を弱酸性に保ち有害菌を抑える、炎症を軽減するといった有益な作用があります。

また熱や胃酸にも強く保存安定性が高い利点があり、抗生物質の代替として腸炎治療に活用できる可能性も研究されています。

その他のトレンド

マイクロバイオーム解析の進歩により、ペットごとの腸内細菌プロファイルに合わせたオーダーメイド腸活の可能性が議論されています。また、製剤技術の発展で熱や保存に強い新規菌株や、特定の有益菌を選択的に増やす新たなプレバイオティクス繊維の開発も進んでいます。

ペットフード設計のポイント

シンバイオティクスを上手に活用することで、ペットフードの付加価値を高められます。設計にあたって押さえておきたいポイントを紹介します。

菌株とプレバイオティクスの組合せ

シンバイオティクスは特定のプロバイオティクス菌株と、それを支えるプレバイオティクスを組み合わせたものです。配合の際は狙う健康効果に応じて菌株を選び、相性の良い食物繊維源(例:イヌリンやオリゴ糖類など)と組み合わせることが重要です。

例えば消化ケア目的なら乳酸菌+イヌリン、免疫強化目的ならビフィズス菌+β-グルカン、といった具合に組成を工夫できます。

プロバイオティクスの添加方法

プロバイオティクスは高温の加工で死滅するため、ドライフードでは製造工程の最後に菌を噴霧コーティングするか、耐熱性の芽胞形成菌(バチルス属など)を利用するといった対策が取られます。

また、菌体をマイクロカプセル化して熱や酸から保護する新技術も登場しています。最終製品で十分な生菌数(目安として1日あたり数十億CFU)が確保できるよう設計しましょう。

品質管理と表示

配合する菌の種類や菌数、保証する生存期間を明記できれば理想的です。また製造から流通・保管の各段階で菌数が減少しないよう品質管理を徹底する必要があります。

市販ペット用サプリの調査では、表示通りの菌数が含まれていた製品は26製品中わずか2製品だったとの報告もあります。確かな品質に裏付けられたシンバイオティクス製品を提供することが重要です。

マーケティングへの活用

シンバイオティクスはペットフード分野では新しいキーワードですが、人間向け食品で浸透しつつあり、今後ペットオーナーからの注目も高まるでしょう。

差別化ポイントとして「◯◯菌+食物繊維で腸内ケア」など具体的なメリットを打ち出し、選定した菌株・素材の意図を分かりやすく発信することで、健康志向の飼い主の支持を得やすくなります。

導入に際する注意点

シンバイオティクスをペットフードに導入・応用する際には、次の点に注意が必要です。

菌の安定性

生きた菌を扱う以上、熱や酸、保存期間による菌の死滅リスクに注意が必要です。製品は高温多湿を避けて保管し、賞味期限内に所定の菌数が維持できるよう配合設計しましょう。

適切な投与量と過剰投与のリスク

シンバイオティクスは「多ければ多いほど良い」というものではありません。過剰に与えるとかえって腸内細菌バランスを乱し、下痢やガス過多などを引き起こす可能性があります。

新しいフードを与え始める際は少量から徐々に慣らし、ペットの様子を観察することが大切です。またプレバイオティクス(食物繊維)も過剰だと軟便を招きやすいため、適切な配合量を守りましょう。

安全性とアレルギー

基本的にプロバイオティクスは安全性の高い素材ですが、まれに動物がアレルギー反応を示す場合があります。もし下痢や皮膚のかゆみなど異常が見られたら使用を中止し、原因と思われる菌株や成分を避けてください。

また、重度の免疫不全がある犬猫では、善玉菌であっても感染症を起こすリスクがゼロではないため、使用は獣医師と相談の上で慎重に判断してください。