ペットフードのドライフード(キブル)は、エクストルーダーという機械で高温高圧下で調理・成型されています。この製法の鍵となるのが、炭水化物中のデンプンのアルファ化(糊化)です。糊化とはデンプン粒が水と熱によって構造を変化させ、言わば「デンプンを調理する」現象です。

生のデンプンは犬や猫にとって消化しにくいですが、エクストルーダー(押出し成形)によってデンプンを糊化させることで消化しやすい形に変えています。本記事では、ペットフード製品開発の責任者が押さえておくべき「エクストルーダー製法における炭水化物のα化(糊化)の仕組み」について、詳しく解説します。

エクストルーダーの概要と糊化のメカニズム、原料デンプンの種類ごとの特性、グレインフードとグレインフリーフードでの違い、糊化度合いがペットの栄養に与える影響、製造工程で糊化度を調整する工夫、そして最新の研究動向まで、順を追って説明します。

押出成形と炭水化物α化の仕組み

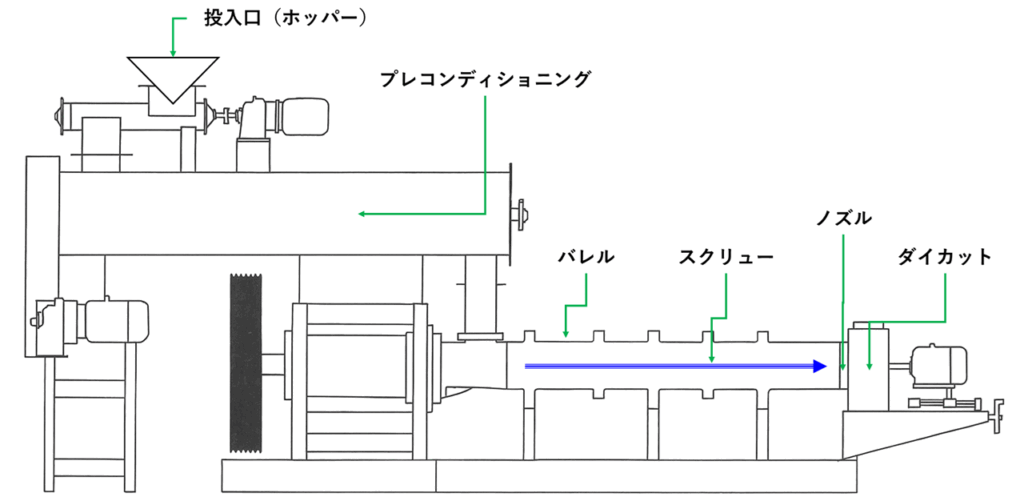

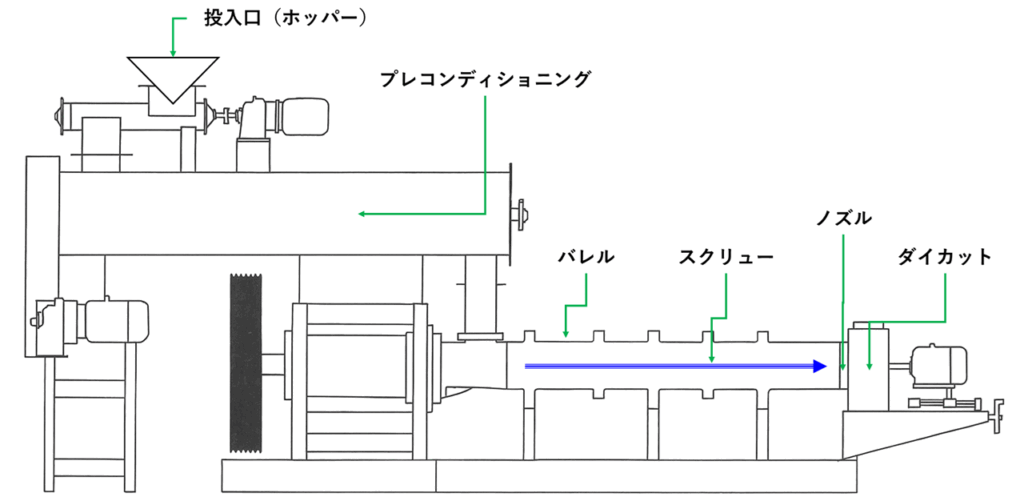

エクストルーダーは原料の粉を混練しながら加熱・加圧し、ノズルから押し出してキブル形状を作る装置です。装置内部ではスクリューの摩擦と圧力により原料が急激に高温になります。この過程で、デンプンは約60-80℃に加熱されると水を吸収して膨潤し、結晶構造が崩壊して糊化(α化)が進みます。

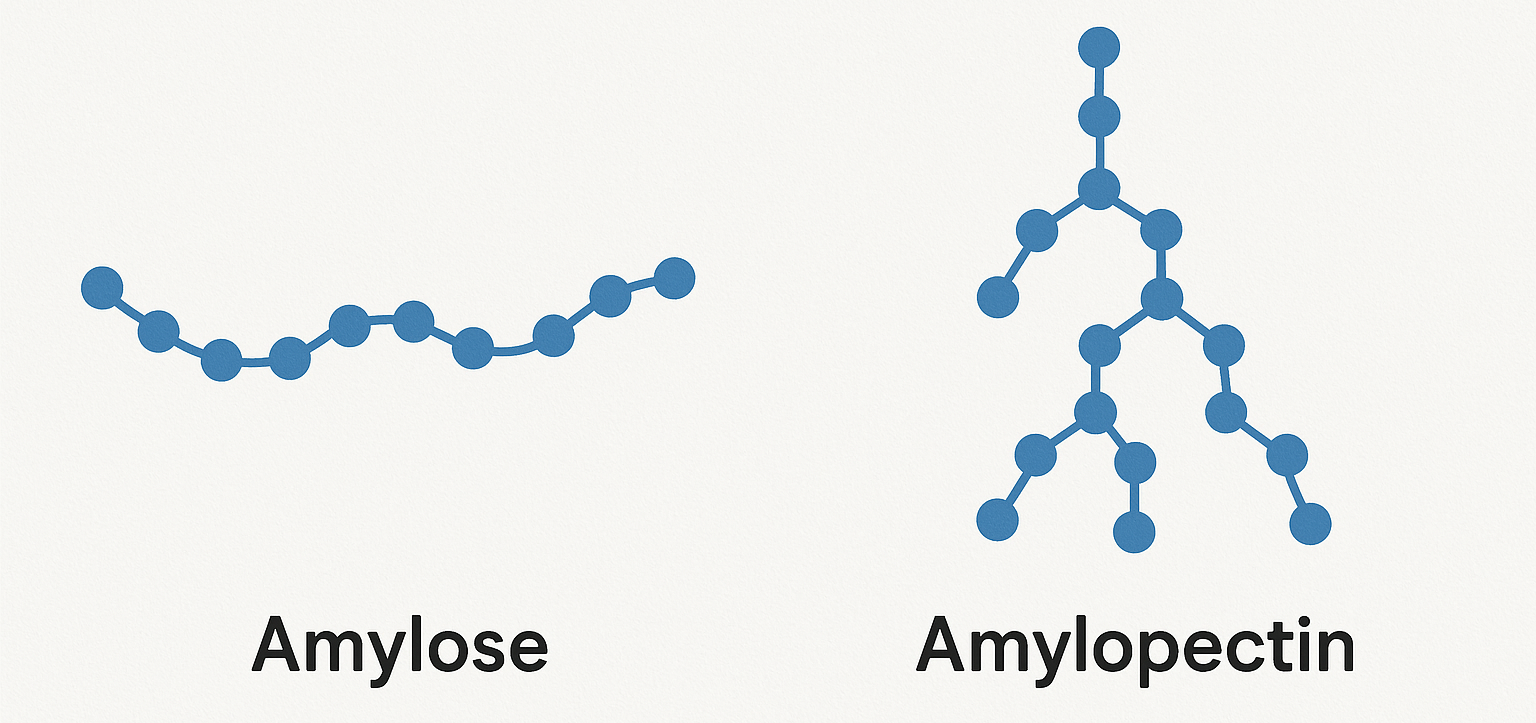

その際、内部に含まれる直鎖状のアミロースや枝分かれ構造のアミロペクチンが溶出し、粘性の高い糊状になります。これがα化(糊化)と呼ばれる現象で、米を炊いたときにデンプンが糊状になるのと同様のことがエクストルーダー内で起こります。

糊化によってデンプンは水に溶けやすくなり、大量の水分を吸収して粘度が増します。エクストルーダーでは通常、原料に十分な水分(含水率25-30%程度)を含ませてから90-120℃前後まで加熱し、2-10バール(大気圧換算で約2-10気圧)の高圧環境下で数分間処理します。この高温高圧・高せん断の条件がデンプンの均一な糊化を促します。

押出機の先端(ダイ)から原料が押し出される際には急激な減圧によって水分が一部蒸発し、生地が発泡・膨化して固まります。糊化したデンプンはちょうど糊のように他の素材を結着させ、キブルの形を保つ役割も果たします。

また、エクストルーダーは短時間で100-150℃以上の高温を達成するため、デンプンの糊化と同時にタンパク質の変性や殺菌も行われ、安全で安定した製品に仕上げることができます。

主な炭水化物原料の糊化特性と違い

| 特性 | コーン | 小麦 | 米 | じゃがいも | 豆類 |

|---|---|---|---|---|---|

| 糊化開始温度 | 60~70℃ | 約60℃前後 | 60~75℃ | 60~65℃ | 60℃前後 |

| アミロース含量 | 約25% バランス型 | 20~25% グルテン含有 | 15~20% | 約20% 大粒デンプン | 30~40% 高アミロース |

| 膨化性 (押出成形時) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 限定的 |

| 糊化後の粘性 | 中程度 | 高め | 低~中 | 非常に高い | やや低い |

| 糊化後の消化性(犬・猫) | 非常に高い (>98%) | 高い (>95%) | 非常に高い (>98%) | 高い (>93%) | 高い (>93%) |

| キブルへの寄与 | バランスの良い膨化と結着性 | グルテンによるコシと弾力性 | 軽い食感 アレルギー対応 | 高い結着力 安定した形状 | 密度が高く 硬めの食感 |

原料出所にかかわらず、十分に糊化されたデンプンはペットにとって高い消化率を示します。

ペットフードには様々な炭水化物源が使われますが、それぞれデンプンの構造や糊化特性が異なり、押出し中の挙動や最終製品の仕上がりに影響します。以下に代表的な原料ごとの特徴をまとめます。

コーン(トウモロコシ)

ペットフードで最も一般的な炭水化物源です。トウモロコシ由来デンプンの糊化開始温度は概ね60-70℃、吸熱ピークは78℃付近と報告されています。アミロース含量は25%前後で適度に含まれており、押出し加工時には膨化性と消化性のバランスが良いデンプンです。

トウモロコシは入手性が高く、犬の栄養利用性も良好で、押出成形中の均一な混合やキブルの膨化を促すために多用されます。粒度にも注意が必要で、粗く挽いたコーンより微粉砕したコーンフラワーの方が糊化が進みやすく、結果としてキブル中のデンプンの糊化度が高まります(粗挽きだと内部まで熱水が浸透しにくく、一部未糊化のまま残る可能性があります)。

小麦

小麦にはデンプンとともにグルテンというタンパク質が含まれます。小麦デンプンの糊化開始温度は概ね60℃前後とコーンに近いかやや低めですが、押出し中はデンプンの糊化に加えてグルテンの粘弾性が働き、生地の結着やコシに寄与します。

糊化した小麦デンプンも消化性が向上しますが、一部の研究では、例えば小麦やオーツ麦ふすま由来のデンプンでは糊化によって消化率が大きく変わらないという報告もあります。これは小麦ふすまなど食物繊維が多い原料では、糊化しても酵素が作用しにくい構造が残るためと考えられます。

米|ライス

米は小粒でデンプン質の消化が良い原料です。米デンプンの糊化温度帯はおおよそ60-75℃で、トウモロコシと同程度かやや低めです。米は炊飯すれば人でも消化しやすいように、押出しでも容易にデンプンが糊化し、ペットにもエネルギー源として利用されやすくなります。

グルテンを含まないため生地は脆くなりがちですが、消化吸収面ではトウモロコシに劣らず、高消化性の炭水化物源です。アレルギー対応や消化器の敏感なペット向けフードによく用いられます。

じゃがいも|ポテト

じゃがいも由来のデンプン(ポテトスターチ)は大粒で、比較的低温(約60-65℃)で糊化を開始する特性があります。アミロース含量は20%前後と中程度ですが、糊化すると強い粘性を示し、生地に粘りと弾性を与えます。

糊化したポテトスターチは糊状になって原料同士をしっかりと結び付けるため、キブルの形状維持に非常に有効です。そのためポテトはグレインフリー製品で穀物の代替源として多用されます。膨化性も良好ですが、粘度が高いため量が多いと押出機のトルク(負荷)が上がりやすい点には注意が必要です。

豆類|エンドウ豆、ヒヨコ豆、レンズ豆等

豆類は近年グレインフリーフードで穀物代替として使用される炭水化物源です。豆類デンプンは品種によりますがアミロース含量が30-40%とやや高めで、糊化には十分な加熱と水分が必要です。

エンドウ豆デンプンの糊化開始温度自体は60℃前後と報告されていますが、豆類は不溶性食物繊維やタンパク質を多く含むため、生のままではデンプンが細胞壁やタンパク質に囲まれ消化されにくい特徴があります。

エクストルーダー製法によってこれらの構造が壊れ、デンプンが糊化することで消化率が高まります。ただし豆類主体のレシピでは全体のデンプン含有量が低くなりがちで、後述するようにキブルの膨化が穀物主体の場合と比べて小さく、硬めで密度の高い仕上がりになる傾向があります。

大切なポイント

以上のように原料ごとにデンプンの性質が異なるため、配合する炭水化物の種類によって最適な調理条件も若干変わります。例えば、デンプン中のアミロースとアミロペクチンの比率は、押出し後のキブルの食感に影響します。

アミロースは直鎖構造で糊化後に固いゲルを形成しやすく、割合が高いデンプンは硬く締まったキブルになりやすい傾向があります。一方、アミロペクチンは枝分かれ構造で糊化時に糊状の粘りを強く生むため、アミロペクチンが多い(低アミロースの)デンプンは膨化しやすく軽い食感になりやすいです。したがって、原料デンプンの種類やアミロース含量に応じて、配合や押出し条件を調整することが重要です。

穀物 vs 穀物フリー:糊化挙動の違い

| 比較項目 | グレインタイプ (穀物入り) | グレインフリー (穀物不使用) |

|---|---|---|

| 炭水化物源 | コーン(トウモロコシ)、小麦、米(ライス)、大麦、オーツ麦など | じゃがいも(ポテト)、豆類(エンドウ豆など)、タピオカ(キャッサバ)、サツマイモなど |

| デンプン量 | 比較的高い。 押出し成形に理想的な含有量。 | 相対的に低い。 高タンパク・高脂肪化しやすい配合。 膨化しにくい原料構成。 |

| 糊化挙動 | 穀物デンプンは糊化しやすい。 アミロース・アミロペクチンのバランスが良好。 通常の押出し条件で十分な糊化が達成。 | 豆類は繊維質が多く糊化が不均一になりやすい。 ポテトは低温で糊化開始、高い粘性を示す。 タピオカは結着性が強く、補助的に使用。 |

| 製造課題 | 比較的安定した押出し成形が可能。 デンプン含量が高く膨化性に優れる。 軽くサクッとしたキブルに仕上がりやすい。 | デンプン比率が低く膨化が制限される。 不溶性繊維が多く、生地の取扱いが難しい。 密度が高く硬めのキブルになりやすい。 ポテト/タピオカ追加で結着性向上が必要。 |

近年、市場ではグレインフリー(穀物不使用)のペットフードが人気ですが、エクストルーダー製法における炭水化物の扱いという点で、従来の穀物主体フード(グレインタイプ)とはいくつか違いがあります。

穀物不使用でもデンプンは必須

まず大前提として、グレインフリーであってもデンプン源(炭水化物)が不要になるわけではありません。押出成形(エクストルーダー)でキブルを作る以上、生地を膨化させ形を維持するためにはある程度のデンプン質が必要です。

グレインフリーフードではコーン・小麦・米などの穀物の代わりに、先述したじゃがいもや豆類(エンドウ豆、レンズ豆など)、あるいはタピオカ(キャッサバ澱粉)等が使われます。これらは穀物ではありませんがデンプンを多く含む食材で、押出しによってしっかり糊化させれば、穀物と同様にペットにとって有効なエネルギー源となります。

穀物不使用は粒の食感に注意

一方で、グレインフリー製品は高たんぱく・高脂肪化しやすく、相対的に炭水化物(デンプン)比率が低くなりがちです。例えば、一般的な成犬用ドライフードではデンプン含量が40%前後あるのに対し、グレインフリーや高肉含有フードでは30%程度まで下がることがあります。

本来、押出しで十分な膨化(サクッとしたキブル)を得るには、デンプン含量が60-70%は欲しいとも言われ、デンプンが少ないレシピでは製品の膨らみが小さく、密度が高い硬めのキブルになる傾向があります。製品の見た目や嗜好性の面でも、グレインフリー配合は膨化が制限される分、工夫が必要です。

豆類タンパクはキブル形成に注意

また、豆類主体のレシピでは不溶性繊維が多く含まれるため生地が水分を抱え込みやすく、押出し時にダイ(鋳型)から綺麗にカットしにくい、形状が崩れやすい、といった加工上の課題も報告されています(繊維質が多いと生地の弾力が弱まり、ダイから出た直後に潰れたり糸を引くような状態になることがあります)。

このような場合、タピオカスターチやポテトスターチを補助的に加えて、生地の粘弾性を高めることで対応することもあります。タピオカやポテトは先述の通りアミロース由来の強い結着力を持つため、グレインフリー配合でも一定の膨化とまとまりを持ったキブルが成型できるようになるためです。

消化吸収性はどちらも良好

栄養学的な観点では、穀物入りか穀物フリーかによってデンプンの消化性に大差はないことが知られています。犬ではトウモロコシ、米、麦類など穀物由来のでんぷんも、じゃがいもや豆類など穀物以外のでんぷんも、押出し加工されたフードであれば消化率はほとんど差がなく概ね98%以上と非常に高い値を示します。

猫でも同様に、穀物由来・豆類由来いずれのデンプンでも消化率は93%以上と報告されています。要するに、適切に糊化されたデンプンであれば、その出所にかかわらず犬猫は十分に消化吸収できるのです。

これは「グレインフリーの方が消化に良い」「穀物は犬猫に不要」といった誤解をデータで否定する知見でもあります。重要なのはデンプンをしっかりα化(糊化)させることであり、その点でエクストルーダー加工はグレインフリー素材でも穀物と同等に消化しやすい栄養源へと変換できる有効な手法なのです。

糊化度が消化性・栄養価に与える影響

デンプンの糊化度と消化率の関係

| 糊化度 | 定義の目安 | 犬:デンプン消化率(ATTD/CTTAD) | 猫:デンプン消化率(ATTD) |

|---|---|---|---|

| 非常に高い | ≥90% | ≳98–100% | ≳94–99% |

| 高い(最適域) | ≈83–90% | ≳96–99% | ≳90–97% (高値で頭打ち傾向) |

| 中等度 | ≈60–80% | 85–97% (原料・RS・粒径で変動) | 80–95% |

| 低い | ≈30–60% | 大きく低下 | 低下の可能性 |

| 未糊化に近い | ≲30% | しばしば不十分(大幅低下) | 不十分 |

デンプンの糊化度合い(どの程度しっかり調理されたか)は、ペットフードの栄養消化率やエネルギー利用性に直結します。生のでんぷんは犬や猫の小腸ではほとんど消化されませんが、糊化処理を経ることで消化酵素が作用しやすくなり、高い消化率を示します。

実際、押出し加工によってしっかり糊化されたキブル中のデンプンは通常90-98%が消化吸収可能な形になっています。糊化によってデンプン分子が酵素に解きほぐされやすい形態(非結晶化状態)になるため、糖(ブドウ糖)への分解が速やかに進むからです。

高糊化による血糖値の上昇

しかし、「糊化すればするほど常に良い」というわけでもありません。糊化度が非常に高く急速に消化できるデンプンは、小腸で一気に吸収されるため血糖値の急上昇(高いグリセミック指数)を引き起こす可能性があります。

未糊化が腸内環境を促す

一方、糊化が不十分だったデンプンや、糊化後に冷却過程で再結晶化した難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)は、小腸では吸収されず大腸まで届いて腸内細菌によって発酵されます。

この難消化性デンプンは食物繊維に似た働きをし、大腸で短鎖脂肪酸を産生して腸内環境に良い影響を与えることが知られています。

言い換えれば、糊化度合いによってデンプンの挙動は「すぐにエネルギーになる糖」から「腸まで届く食物繊維」に変化し得るということです。

開発への応用

ペットフード開発では、一般的に成長期や活動量の多い成犬用には高いエネルギー利用効率が望ましいため、デンプンは可能な限り十分に糊化させて高消化性とするのが基本です。その一方で、近年では先述したように難消化性でんぷんの持つ機能性にも注目が集まっています。

適度に未消化のデンプンを残すことで大腸の善玉菌を増やし、腸の健康や便通の改善に役立てようというアプローチです。実際に、押出し条件を調整してキブル中の難消化性でんぷん量を増やし、愛犬の腸内環境改善を目指すような研究も行われています。

ただし、意図しない不十分な糊化は消化率の低下につながり、場合によっては軟便など消化不良の原因にもなりえます。特に高繊維質の原料が多い場合や製造条件のばらつきでデンプンの生煮え部分が残ると、腸まで届くデンプンが多くなりすぎて一部の犬では下痢を起こす可能性があります。

栄養価の点でも、糊化が甘いとカロリー換算上は含まれているデンプンが実際にはエネルギーとして利用されずロスになります。以上より、意図を持って難消化性でんぷんを活用するのでない限り、通常はデンプンは十分にα化させて高消化率を確保することがペットフードの栄養設計上は重要です。

高温処理による栄養素への影響

なお、エクストルーダー処理時の高温はデンプン以外の栄養素にも影響を与えます。例えば、糊化過程で一部のアミロースは同時に添加された脂質と結合しアミロース・脂質複合体(ALC)を形成します。これは消化酵素に耐性があるため難消化性でんぷんの一種となり、結果としてグリセミック指数を下げる(血糖値の上昇を緩やかにする)効果をもたらすと考えられています。

もっとも、フレッシュミート(生肉)など脂肪分の多い素材を増やすと相対的にデンプンが減るため、ALCの形成はむしろ減少するとも報告されています。また、高温高圧下でデンプンとタンパク質が一緒に存在するとメイラード反応(アミノ酸と糖の化学反応)が起こりやすくなり、嗜好性の良い風味が付与される一方で、リジンなど一部アミノ酸の栄養価が低下する場合があります。

ビタミン類も熱に弱いものは損失が起こり得ます。このように、エクストルーダーでの熱加工はデンプンの消化性向上という大きな利点をもたらしますが、同時に栄養素の損失や消化速度の変化も伴うため、総合的なバランスを考慮する必要があります。

製造プロセス上の工夫と課題

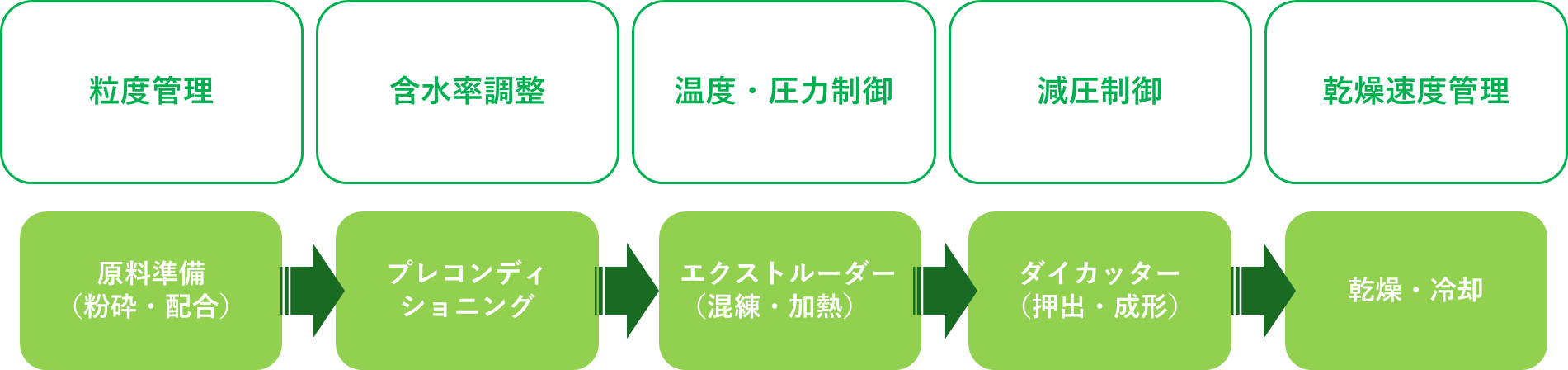

エクストルーダー製造において、デンプンの糊化度合いは製造条件の調整によってある程度コントロールできます。製品設計に沿った最適な糊化度を実現するために、メーカーは様々な工夫を凝らしています。その主なポイントを以下にまとめます。

原料の粉砕・前処理

原料となる穀物や豆類は、押出し前にハンマーミルなどで細かく粉砕されます。粒度が細かいほど加熱時に水分がデンプン粒内部まで速やかに浸透し、短時間で糊化が進みます。逆に粒が粗いままだと中心部まで熱水が届かず未糊化部分が残りやすいため、十分な糊化にはより長い時間や高温が必要です。

また、原料を調製する段階で水和させたり、フレーク状に調理加工しておく(糊化前処理加工)ことで、押出し時の糊化をサポートする方法もあります。ただし前処理にはコストがかかるため、多くの場合は押出し機内での条件調整で糊化度を管理しています。

含水率の調整

デンプンの糊化には水が不可欠です。エクストルーダーでは原料に対し重量比で20-30%程度の水分を加えて調理するのが一般的な目安です。水分が少なすぎると生地が乾燥しすぎてせん断熱が過剰に発生し、一見高温になりますがデンプン粒子内部まで水が行き渡らないため糊化が不完全になります。

逆に水分が多すぎる(35-40%以上)と生地が柔らかくなりすぎて機械的せん断が減り、十分に加熱エネルギーが伝わらずに糊化不十分となることがあります。

そのため、プレコンディショナーと呼ばれる装置で原料に蒸気と水分をあらかじめ加え、適切な含水率と温度(70-120℃程度)まで予熱してから押出し機に投入するのが一般的です。プレコンディショナーでの予備糊化によって押出し機バレル内での糊化効率が高まり、均一な製品品質を得やすくなります。

温度と圧力の管理

押出し機のバレル(筒)には複数の加熱ゾーンがあり、材料の進行に合わせて温度プロファイルを設定できます。デンプンの糊化には少なくとも60-80℃以上が必要ですが、短時間で完全に糊化させるには90-120℃以上の高温まで加熱するのが良いとされています。

実際、ペットフード用エクストルーダーでは最終の加熱部で140-160℃程度、ダイ直前では180℃近くまで温度を上げるメーカーも存在します(一般的にシングルスクリュー)。高温高圧下では水の沸点も上昇するため、生地内部まで100℃以上で加熱されデンプンが一様に糊化します。

圧力については、ダイのサイズ(孔径)を小さくしたり充填率を高めることでバレル内の背圧を高めることができます。背圧が高いほど生地温度が上がりやすく、また滞留時間も若干延びるため、結果的に糊化度の向上につながります。ただし圧力が高すぎると機械負荷が大きくなり危険なため、通常は製品特性に見合った範囲で調整されます。

スクリューとせん断エネルギー

バレル内のスクリューは様々な条件に調整することができ、その条件によって原料に与える機械的エネルギー(せん断の強さ)が変わります。混練ディスクや逆スクリュー要素を入れて高せん断にすればデンプンの粒子が砕けやすくなり、水と熱が素早く浸透して糊化度が上がります。

一方、せん断を弱めれば生地への摩擦熱が減り、穏やかな処理になります。例えば、高いスクリュー速度(回転数400rpm程度)で原料を通すと滞留時間が短くなるため、デンプンの糊化度は低下することが報告されています。

逆に回転数を下げれば長く加熱できますが、せん断エネルギー自体は減るため、一概に低速=高糊化とはなりません。糊化を最大化したい場合は、適度な回転数で高せん断要素を組み込むことで、十分な摩擦熱と攪拌を与えつつ、材料にある程度の滞留時間を与えるバランスが重要です。

近年の研究では、敢えてせん断エネルギーを低く(スクリュー形状を緩やかにし回転数も抑える)して押出しを行うことで、糊化度を下げてレジスタントスターチを増やす試みもなされています。

具体的には、「低せん断・高水分・粗い粉砕度」の条件で押出しを行うと、キブルの膨化は小さく高密度になる一方、デンプンの糊化度が低く難消化性でんぷんが多く残ることが確認されています。このようにスクリュー設定や運転条件を工夫することで、目的に応じてデンプンの糊化度合いをコントロールできるのです。

高たんぱく・高脂肪レシピへの対応

近年増えている生肉たっぷりのフードやグレインフリー食では、原料中のデンプン量が少ないため押出し時のマトリックス形成が難しくなります。また脂肪分が多いと、脂肪が潤滑剤のように働き生地への摩擦エネルギーが低下してしまいます。

その結果、同じ条件でも糊化度が下がる傾向があります(実験的にも、脂質含有量を増やすとデンプンの糊化度が顕著に低下するという報告があります)。この課題に対し、二軸押出機(ツインスクリュー)の活用が一つの解決策となっています。

二軸機は混練性能が高く、機械的エネルギーと熱エネルギーのバランスを柔軟に調整できるため、高肉・低デンプンレシピでも生地を安定して調理しやすい利点があります。

例えば二軸機では、機械的なせん断を抑える一方で、外部からのスチーム注入など熱エネルギーを増加させることで、低デンプンでも必要な糊化を達成するといった工夫が可能です。このように装置や工程を工夫しながら、プレミアム志向のレシピにも対応できるようになっています。

最新の研究動向・技術トレンド

デンプンの糊化に関する研究はペットフード分野でも盛んに行われており、新たな知見が実務に活かされつつあります。いくつか注目すべき動向を紹介します。

難消化性デンプンの活用

前述したとおり、レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)は腸内環境の改善などポジティブな役割を持ちます。このため、あえて押出し条件をマイルドにして糊化度を下げ、レジスタントスターチを一定量残したキブルを作る研究が行われています。

米国のある研究グループは、単一のレシピを用いて押出し条件(スクリュー速度や水分量)を変えることでレジスタントスターチ含量が異なるドッグフードを試作し、腸内発酵への影響を評価しています。

結果として、機械的エネルギーを抑えた穏やかな条件で製造したキブルではレジスタントスターチが有意に増加し、対照的に強い加工を施したキブルではほぼ完全にデンプンが消化可能形態になったことが確認されました。

このような手法により、ペットの消化速度や腸内健康を調節できる「機能性キブル」の開発につながる可能性があります。腸の健康志向が高まる中、難消化性デンプンを繊維源として取り入れる設計は今後さらに研究が進むでしょう。

高P・低Cフードへの対応

ペットフード業界では「愛犬には高肉・高タンパクな食事を」という声が根強く、実際に肉含有量の多い高タンパクフードが増えています。しかし炭水化物の少ないレシピは押出しで膨化しにくく、製品品質(硬さ・見た目)や製造の安定性に課題が生じます。

この対応策として注目されるのがツインスクリュー・エクストルーダーやハイブリッド加工です。ツインスクリュー機は先述のように高肉フォーミュラでも対応しやすく、最近ではサーマルツインエクストルージョンと称して「機械的せん断を抑え、その分スチーム等の熱エネルギー投入で糊化させる」手法が提案されています。

機械的な剪断を減らすことで高タンパク素材の変性や焦げ付きリスクを下げつつ、必要な糊化だけは達成する工夫です。また、極端に炭水化物の少ない場合には押出し以外の成型法(低温で成型後に乾燥させるベイクド製法や、澱粉を添加してペレット化する方法)を組み合わせるケースも出てきています。製品トレンドに合わせた製造技術の工夫が求められており、メーカー各社や機械メーカーが研究開発を進めているところです。

新たなデンプン源の研究

グレインフリー市場の拡大に伴い、古代穀物(アンシエントグレイン:キヌア、アマランサス、ソルガム等)や新奇デンプン源(サツマイモ、バナナ粉、豆粉など)を取り入れた製品も増えてきました。これら新原料の糊化特性や押出し適性を評価する研究も行われています。

例えば、キヌアやアマランサスは擬似穀物とも言われますが、高タンパクかつグルテンフリーであるため押出し時のデンプンの役割が従来穀物と異なります。研究者らはそれぞれの原料で最適な含水率やスクリュー条件を模索し、既存穀物と同等のキブル品質を達成できるか検証しています。

また、昆虫由来タンパクや培養肉など新しい材料が登場する中で、併せて配合される炭水化物との相互作用(例えば昆虫食では繊維質が多いためデンプンの糊化や膨化への影響など)も研究課題となっています。デンプンの機能を最大限に引き出しつつ新原料を活かすため、今後も試行錯誤が続けられるでしょう。

ペットフードのエクストルーダー加工におけるデンプンのα化は、単なる栄養調整だけでなく製品設計や差別化のポイントとしても重要性を増しています。最新の研究では、デンプンの物理的・化学的特性を詳細に分析し、製造プロセスとの関係を解明することで、新たな製品開発や栄養改善につなげようという動きがあります。ペットフード開発者にとって、デンプンの糊化挙動を深く理解し巧みにコントロールすることが、これからの製品革新において欠かせないポイントとなるでしょう。

まとめ:α化がドライフードの品質に直結

ドライペットフードの品質と栄養を支える要素の一つが、エクストルーダー製法による炭水化物のα化(糊化)です。高温高圧・高せん断の押出し工程でデンプンをしっかり糊化させることで、生の穀物やイモ・豆由来のデンプンがペットにとって利用しやすいエネルギー源へと姿を変えます。

コーンや小麦、米、じゃがいも、豆類といった各原料はデンプンの構造が異なるため、糊化しやすさやキブルへの寄与もそれぞれ特徴があります。一般的に糊化が進むほど消化性は向上し栄養価の面ではプラスですが、糊化度合いを加減することで腸内環境への配慮(難消化性でんぷんの活用)も可能です。

製造プロセスにおいて開発者は原料処理、含水率、温度・圧力、スクリュー設定など様々な条件を適切に設定し、狙い通りの糊化度と製品特性を実現しています。それでも高タンパク化など新たなトレンドへの対応には依然チャレンジが伴い、装置の改良や新技術の導入など試行錯誤が続けられています。

ペットフードの世界では、「デンプンをいかに料理するか」が製品の成否を左右すると言っても過言ではありません。最新の知見と技術を踏まえ、適切なデンプンのα化を追求することが、安全で美味しく、そして愛犬・愛猫の健康に資するフード開発につながるのです。