ペットフード市場では年々、栄養価や原材料へのこだわりが強まる中、「品質をどう守り抜くか」がこれまで以上に問われるようになっています。その中でも見落とされがちなのが、包装(パッケージ)による酸化対策です。

せっかく高品質な原材料を使い、丁寧に設計されたレシピで作られたフードも、輸送中や保管中に酸化が進行すれば、風味・嗜好性・栄養価は大きく損なわれてしまいます。そしてその劣化は、消費者の目に触れる前に静かに進み、「食べない」「臭い」「信頼できない」というブランドへのダメージにつながることもあります。

本記事では、ペットフードにおける酸化の仕組みやリスクポイントを分かりやすく解説するとともに、包装設計でどこまで酸化を防げるのか、実例と対策を交えて詳しくご紹介します。

なぜ酸化対策が大切なのか

品質劣化とブランド毀損リスク

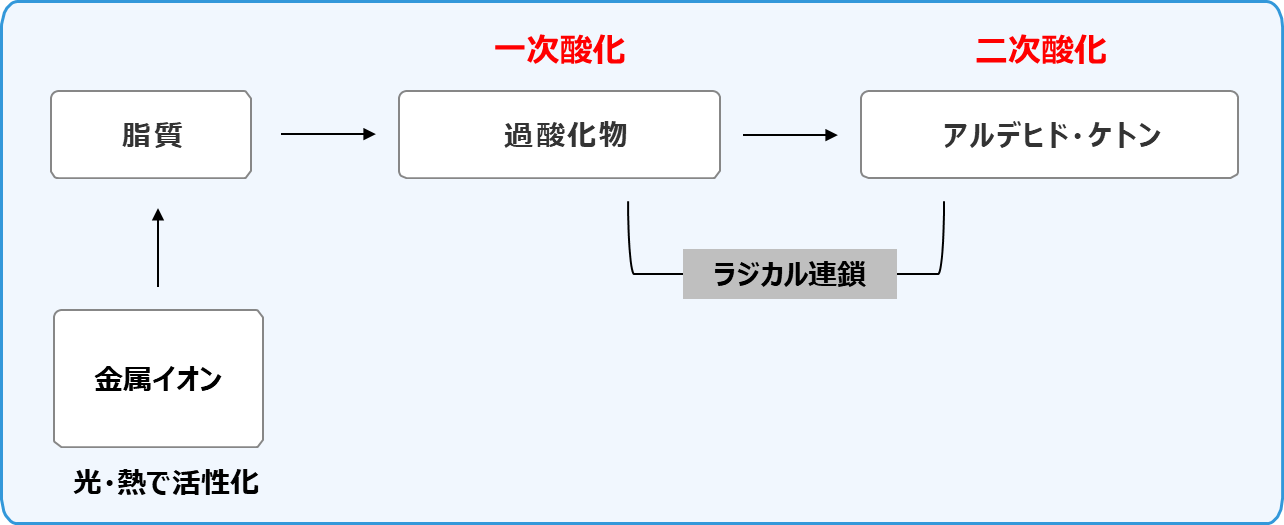

プレミアムドッグフードやキャットフードは、オメガ3脂肪酸系をはじめとする不飽和脂肪酸を強みにしています。しかし、これらの脂質は空気中の酸素と反応して過酸化脂質へと変化しやすく、さらに二次生成物(アルデヒド類)へ進むと刺激臭が顕在化します。

栄養面ではビタミン類の減耗や必須脂肪酸の分解も起こり、製品価値を支える「おいしさ+機能性」が同時に損なわれるリスクがあります。

加えて、酸化劣化はクレーム率の上昇・返品コストだけでは終わりません。「開封したら臭かった」という口コミはSNSで瞬時に拡散し、価格帯の高いブランドほど期待値ギャップが大きくブランド毀損リスクが跳ね上がります。つまり酸化対策は、製品だけでなく企業の評判と収益構造を守るリスクマネジメントでもあります。

気づかぬうちに進行する「静かな劣化」

脂質酸化は温度・水分活性・光・金属イオンなど複数要因の掛け算で徐々に進むため、初期段階では色・匂いの変化がごく僅かです。飼い主が異変を感じる頃には、過酸化物価(POV)が急上昇し、ペットが食べ残す・便臭が強くなるなど目に見える問題へ発展しています。

気づいた時には手遅れというタイムラグが、市場からのフィードバックを遅らせ、ロット全体のリコールや在庫廃棄につながりやすい点が厄介です。さらに、通販比率が高まる現在は、倉庫や宅配ルートでの温度変化が酸化を加速させる要素として無視できなくなっています。

メーカーに問われる「品質管理力」

レシピ開発や原材料選定だけでは、競合他社との技術的差別化が難しくなりつつある中、「包装仕様の最適化」こそが品質を最後まで守り抜く決定打になっています。海外輸送・長期保管が前提のビジネスモデルでは、とくに以下の三点がOEMパートナー選定の重要項目です。

- 高バリアフィルムの選定力

OTR/WVTRの数値根拠を示し、製品特性と賞味期限に合った構成を提案できるか。 - 包装内の酸素濃度管理力

袋内残存酸素濃度やピンホールの低減ができるか。 - ロジスティクス一体の温度・湿度管理設計

倉庫の空調基準など、包装外の要素まで統合的に設計できるか。

近年、大手ペットフードブランドは「酸化安定性データ」をOEM選定指標に追加し始めています。「中身+包材(パッケージ)+流通」をワンセットで最適化する能力 がOEMメーカーに求められており、これを満たせる企業こそが差別化と長期取引を勝ち取る時代になっています。

酸化の 原因と進行プロセス

原材料に含まれる脂質と酸素の関係

不飽和脂肪酸は酸化しやすい

ペットフードに含まれる脂質の中でも、DHA・EPA・リノール酸などの「不飽和脂肪酸」は特に酸化しやすい成分です。これらは健康維持や皮膚・被毛のサポートに役立つ反面、構造に二重結合を持つ脂肪酸のため、空気中の酸素と反応しやすく、酸化の初期段階(一次酸化)を引き起こしやすい特徴があります。

微量の金属イオンが酸化を加速する

意外に思われるかもしれませんが、鉄や銅といった金属イオンも酸化の促進要因です。これらのミネラルが酸素と反応することでラジカル連鎖反応が起こり、脂質の酸化が進みます。

特に魚粉や血粉などミネラルを豊富に含む原材料を使っているフードは、適切な保管や包装でしっかりと酸化対策を講じることが求められます。

水分の多さも酸化を進める要因に

酸化は乾燥していれば進みにくいと思われがちですが、実は水分活性(aw)が0.7以上であると依然として酸化が進行しやすくなります。つまり、完全なドライタイプよりも、セミモイスト(半生)やソフトタイプのフードの方が酸化リスクが高く、より繊細な管理が必要になります。

このように、脂質の種類やミネラルの含有、水分の量など、原材料の設計段階からすでに酸化リスクは始まっているのです。どれだけ栄養価の高いレシピでも、それを守るための酸化対策設計がなければ、ペットの口に届くまでに品質は大きく損なわれてしまう可能性があります。

開封後までの酸化リスクはどこにある?

| フェーズ | 主要トリガー | ハイリスク操作・条件 | 具体的対策例 |

|---|---|---|---|

| ① 原料保管 | 酸素・光・高温 | サイロ内温度上昇、裸置き原料 | 屋内保管(雨風・直射日光を避け、通気性の良い場所) |

| ② 混合・押出 | 高温・空気巻き込み | 高RPMミキサー、押出後の空冷遅延 | 真空ミキサー、 急速冷却 |

| ③ 充填包装 | 袋内残存酸素 | 窒素置換不足、ピンホール | 残存O₂ ≦ 1%、 脱酸素剤封入 |

| ④ 倉庫保管 | 温度変動・紫外線 | 屋外コンテナ放置 | 25 °C以下管理、 遮光カバー |

| ⑤ 運送 | 長時間高温 | 船腹周辺・夏期陸送 | 断熱ライナー、 温度ロガー装着 |

| ⑥ 店頭陳列 | 光・温度 | ガラスケース越しの直射日光 | UVカット袋、 段ボール外装 |

| ⑦ 開封後 | 毎回の空気流入 | 大容量を長期使用 | 小分け包装+再封ZIP |

ペットフードは「作って終わり」ではありません。製造から輸送、店頭、そして開封後の家庭内保管まで、酸化のリスクはあらゆる段階に潜んでいます。以下は、各フェーズにおける主なリスクと対策の一例です。

原料保管

原材料の段階からすでに酸化は始まっています。特に酸素や光、高温環境は脂質の劣化を早めます。原料を屋外や高温の倉庫に置きっぱなしにすると危険です。雨風や直射日光を避けた屋内保管、通気性と温度管理を確保した環境での保管が大切です。

混合・押出工程

製造時の高速ミキシングや押出工程の熱によっても酸素が混入しやすくなります。空気を巻き込みすぎると、完成時点で酸化が始まってしまうため、真空ミキサーの使用や押出後の急速冷却が効果的です。

充填・包装

酸化を防ぐ最大の要となるのが包装時の酸素管理です。袋内に酸素が入っていたり、袋にピンホール(小さな穴)があると、内部の酸素により酸化が進行します。袋内の酸素濃度を1%以下に抑え、脱酸素剤を封入することで改善できます。

倉庫保管・運送

完成品が倉庫や輸送中に高温や温度変化、紫外線にさらされると、酸化は一気に進みます。特に真夏のコンテナ輸送は要注意です。温度管理された倉庫や、断熱ライナー・温度ロガーの使用などが重要な対策です。

店頭陳列

意外な盲点が店頭での陳列方法。ガラスケース越しの直射日光や店内の照明によって、パッケージ内の油脂が劣化することがあります。UVカットフィルムの採用や外箱での遮光が有効です。

開封後の家庭内保管

最後に見逃せないのが開封後の保存状態です。大容量パックを少しずつ長期間使用すると、袋内に何度も空気が入り酸化が進行します。小分け包装や、ジップ付きでしっかり再封できるパッケージ設計がポイントになります。

このように、ペットフードの酸化は「いつ」「どこで」進むのかを理解し、それぞれの工程で適切な対策を講じることが非常に重要です。どんなに中身の原料や栄養価が優れていても、流通や保管の過程で劣化してしまえば意味がありません。製品の品質は、パッケージとその取り扱いによって守られているのです。

酸化臭・変色・風味劣化のメカニズム

脂質の酸化は、いきなり「腐った臭いがする」ような劇的な変化が起こるわけではありません。じわじわと、しかし確実に品質を蝕んでいくのが特徴です。ここでは、酸化が進行する2つのステップを解説します。

一次酸化(まだ気づかれない“静かな変化”)

酸化の最初のステージでは、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸が酸素と反応し「過酸化物」に変化します。この段階では、見た目や匂いにほとんど変化はなく、無臭〜ごくわずかな異臭にとどまります。

ただし、過酸化物価(POV)という指標を見ると、すでに劣化は始まっており、このまま進行すれば風味や栄養価にも影響が出てきます。

二次酸化(油やけ臭・変色が表面化)

次に進むのが「二次酸化」です。ここでは過酸化物が分解されて、アルデヒドやケトンといった強い匂いの成分が発生します。

これにより、よくある「油が酸化したような臭い」「金属っぽい臭い」が出てきたり、ペットフードの表面が黄褐色に変色したりします。ここまで来ると、飼い主も異変に気づく可能性が高くなります。

このように、脂質の酸化は「無臭」→「異臭」という2段階のプロセスを経て進行します。だからこそ、「気づいたときにはもう遅い」という状況を防ぐためにも、製造から保管、包装、そして開封後の保存方法まで含めた酸化対策が不可欠なのです。

酸化を防ぐための包装仕様とは

| 包装構造 | 代表フィルム構成 | OTR (cc/㎡·day) 23℃・0%RH | WVTR (g/㎡·day) | 酸化対策レベル |

|---|---|---|---|---|

| モノ層PE (一般グレード) | 60µm PE | 1,500–2,000 | 6–7 | ★☆☆☆☆ |

| 二層 PET/PE | 12µm PET/60µm PE | 100 | 4–5 | ★★☆☆☆ |

| アルミ蒸着(VMPET/PE) | 12µm VMPET/60µm PE | 1.0-2.0 | 1.0 | ★★★★☆ |

| 透明蒸着バリア (PET/EVOH/PE) | 12µm PET/15µm EVOH/60µm PE | 0.5–2.0 | 0.5–1.0 | ★★★★☆ |

| アルミ箔 (PET/AL/PE) | 12µm PET/7µm AL/60µm PE | 0 | 0 | ★★★★★ |

ペットフードで使われる主な包装構造には、バリア性能に大きな差があります。

モノ層PE構造

最も一般的で安価な素材が60µm厚のPE(ポリエチレン)単体構造です。しかしこのタイプは酸素透過率(OTR)が1,500〜2,000cc/㎡·dayと極めて高く、水蒸気透過率(WVTR)も6〜7g/㎡·dayと高いため、酸化リスクが非常に大きい構造です。コスト重視の短期流通品には使われますが、長期保存や脂質の多い製品には不向きです。

二層PET/PE 構造

PETフィルムを表面に重ねることで、多少のバリア性を確保した二層構造です。OTRは約100cc/㎡·day、WVTRは4〜5g/㎡·dayで、中程度の保護性能といえます。

コストと性能のバランスは良いものの、輸出や長期保存にはやや不安が残るため、常温・短期用途に限定されるのが一般的です。

アルミ蒸着構造

PETにアルミを真空蒸着(VMPET)した構造で、外観の美しさとバリア性の両立が特徴です。OTRは1.0〜2.0cc/㎡·day、WVTRは約1.0g/㎡·dayと、透明フィルムよりも高い遮断性を持ちます。

また、コストや加工性にも優れ、プレミアムラインや輸出向けのパッケージによく採用されます。

透明蒸着バリア構造

中間層にEVOH(エチレンビニルアルコール)を使用した高バリア透明構造です。OTRは0.5〜2.0cc/㎡·day、WVTRは0.5〜1.0g/㎡·dayで、アルミ蒸着構造に近い性能を持ちながら内容物が透けて見えるデザイン性が魅力です。

とくに、中身の「見せ方」にこだわるプレミアムブランドや、印刷効果を高めたい商品におすすめの仕様です。

アルミ箔構造

最も強力な酸化対策を誇るのが、PET/アルミ箔/PEという三層構造です。OTR・WVTRともに理論上はゼロに近く(実測値≒0)、光・酸素・水分・臭気すべての遮断性が最高レベルです。

ただしコストは高めで、曲げ白化やピンホールに注意が必要ですが、輸出・長期保存・高脂質レシピなど最も厳しい条件でも安心して使える構造です。

設計で差がつく「酸化させない」工夫

ただバリア性のある袋を選べばいいわけではありません。実際に酸素を袋内に入れない設計が必要です。

バリア性の数値目標を持つ

酸化は「酸素 × 温度 × 時間」のかけ算で進みます。とくに輸出や半年以上の保管が想定される商品では、OTR(酸素透過率)を1 .0cc/㎡・day未満に抑えることが目標です。

窒素充填や脱酸素剤で酸素除去

窒素を充填して袋内の酸素を置き換える「ガスフラッシュ」、または酸素を吸収する「脱酸素剤」を使うことで、封入時の酸素を1.0%以下に保てます。

コーヒーのパッケージで使われる逆止弁(バルブ)を応用する事例も増えており、酸素を外に逃がしつつ、外気は入れない工夫が注目されています。

ヒートシールの品質を侮らない

袋の口を閉じる「ヒートシール」の強度や精度も非常に重要です。とくに脂質が多いフードでは、油分がシール部ににじみ出てピンホールが生じることがあります。これを防ぐためには、シール幅を広めにとり、底面ガゼット+二重シール構造にするのが有効です。

パッケージは単なる「見た目」や「容器」ではなく、中身の品質を守る「最終防衛策」です。包装仕様を疎かにすれば、せっかくこだわったレシピや栄養設計も台無しになってしまいます。

とくに海外展開やプレミアム市場を狙うブランドでは、パッケージのバリア設計こそが差別化ポイントとなります。品質の裏付けとして、包装仕様にもこだわっていきましょう。

実際にあった包装トラブル事例

酸化対策の重要性を理解していても、包装における見落としが思わぬクレームや商品ロスにつながることがあります。ここでは、実際にペットフードメーカーで起きた3つの事例をご紹介し、それぞれの教訓と対策を整理します。

【事例1】熱シール不良で空気混入

- 背景:

あるペットフードブランドで、製品ロット全体から「開封時から酸化臭がする」「色が悪い」といったクレームが多数発生。調査の結果、袋のヒートシールが不十分で密閉性が保たれていなかったことが判明。

- 原因:

製袋工程でのシール温度・圧力の設定ミスにより、シール強度が不足。特に油脂分の高いフードでは、シール面に油が滲み出やすく、ピンホールや剥離の原因になっていた。

- 影響:

クレーム対応のため全ロットを自主回収・返品処理。ブランドへの信頼性にも大きな打撃。

教訓と対策

- 脂質が多い製品は、シール幅を広くとる+二重シール構造を推奨。

- 製袋ラインでのシール強度テストを定期実施し、NG基準を明確化。

- シール不良検出装置(ピンホール検知など)を導入するのも有効。

【事例2】賞味期限内でも酸化劣化が進行

- 背景:

新発売のプレミアムドッグフードで、賞味期限内にもかかわらず風味の劣化が進行。一部のユーザーから「酸っぱい臭いがする」「愛犬が食べなくなった」との報告。

- 原因:

見た目を重視して透明性の高いOPP/CPP構成のフィルムを採用。しかし、OTR(酸素透過率)が高く、長期保存には不向きだった。加えて、脱酸素剤や窒素充填といった封入対策も施されていなかった。

- 影響:

初回出荷分の大半が返品対象となり、売上計画に大幅な狂い。

教訓と対策:

- パッケージを選定する際は「見た目」よりも「バリア性」優先する。

- 製品特性や保存期間に応じてOTR ≦ 1 cc/㎡・dayを目安に設計。

- 必要に応じてガスフラッシュ・脱酸素剤の併用を前提とした資材設計を行う。

【事例3】印刷優先で機能性低下

- 背景:

高級感を演出するため、メタリック調インキを使用したパッケージを採用したプレミアムブランド。しかし、保存安定性にバラつきが出て、数か月後には酸化臭の報告が多数届いた。

- 原因:

使用した金属系インキがアルミ蒸着層と化学反応を起こし、ピンホールが発生。外気との接触面が増えたことで、バリア性が著しく低下していた。

- 影響:

ブランドイメージ重視で設計したはずが、鮮度が落ちるという逆の印象を与える結果に。

教訓と対策:

- 特殊印刷を行う際は、インキ・接着剤・基材との相性を必ず事前検証。

- バリア層に直接印刷する構造は避け、中間層を設けるラミネート構造を検討。

- デザイン性を優先する場合でも、バリア性の確保が最優先という姿勢を徹底。

OEM製造における酸化対策の進め方

ペットフードのOEM製造において、レシピ開発や価格交渉はもちろん重要ですが、見落とされがちなのが「包装仕様の指定と管理」です。

とくに脂質を多く含むフードでは、包装まで含めて設計しなければ、酸化によって製品価値が大きく損なわれてしまいます。ここでは、OEM発注時に知っておくべき酸化対策の進め方を解説します。

包装仕様書の作成と確認ポイント

OEM先に製造を依頼する際は、製品仕様書だけでなく「包装仕様書」も必ず作成・提出することが重要です。以下のような項目を明記することで、後々の品質トラブルを未然に防げます。

- 使用フィルム構成(例:PET12/AL7/PE60)

- 酸素透過率(OTR)および水蒸気透過率(WVTR)の実測値

- シール幅・シール温度などの製袋条件

- 充填時の袋内残存酸素濃度の目標値(例:≦1%)

- 賞味期限設定と加速試験条件

- 対応可能なパッキング方式(脱酸素剤封入、ガスフラッシュなど)

関連会社との連携体制

包装に関わる品質は、OEM製造メーカーだけで完結しません。「誰が、どこまで管理できているか」を明確にし、関係者間で連携体制を構築することが酸化対策の成否を左右します。

- 資材メーカー

バリア性能の証明として、OTR/WVTRの実測データシートやロットごとの試験成績書を提出してもらう。必要があれば、インキや接着剤の安全性試験も依頼。

- パッカー(充填・包装業者)

袋内残存酸素濃度の定期測定や、ピンホール検査、シール強度のロギング体制が整っているかを確認。真空充填や窒素ガス置換の設備があるかも重要なチェックポイント。

- 物流業者・倉庫業者

輸送中・保管中の温度変化も酸化リスクを高める要因。冷蔵・空調設備の有無、コンテナ内の温度ロガー導入、直射日光を避ける保管オペレーションの徹底を共有する。

開封後の酸化も考慮した設計

せっかく工場出荷時に高いバリア性能を保っていても、開封後に空気が繰り返し入り込めば酸化は急速に進みます。そこで、ユーザー目線での「再封性」も考慮した包装設計が求められます。

- 再封機能付きパッケージ

スライダー付きチャック(ZIP)やシングルジッパー、ダブルジッパー、フック&ループなど、しっかり密封できる機能を備えたパッケージが理想的です。

- 小分け・適量設計

1回の開封で使い切れるよう、1kg以下の小容量パックに分けて販売したり、複数袋入りのBOX構成にするなど、消費スピードと酸化リスクを考慮した設計が有効です。

【チェックリスト】OEM依頼時に確認すべき酸化対策項目

以下は、包装OEM製造時に確認・指定すべき酸化対策項目のチェックリストです。製品仕様書に盛り込むことで、後々のトラブルを回避しやすくなります。

| 項目 | 推奨値・確認ポイント |

|---|---|

| 包装フィルムの構成 | 例:PET/Al/PE、PET/EVOH/PEなど |

| 酸素透過率(OTR) | ≦1 cc/㎡・day |

| 水蒸気透過率(WVTR) | ≦1 g/㎡・day |

| ヒートシール強度 | ≧40N/15mm |

| 脱酸素剤の有無 | 製品特性により判断 |

| 再封機能の有無 | チャック式 or 小分け構造 |

| 倉庫保管条件 | 25℃以下・遮光管理 |

酸化対策は、製造レシピだけでなく、包装・流通・開封後までを含めた総合設計です。OEM先任せにせず、自社で何を指定すべきかを明文化することで、製品の安定性とブランド価値を守ることができます。

「レシピ+包装+流通」まで含めて品質保証を設計できる包装OEMメーカーこそ、長期的なパートナーとして信頼できる存在と言えるでしょう。

パッケージのOEM製造サポート

高品質なペットフードにふさわしい「守るパッケージ」を実現するには、包装材の選定・構成設計・ガス充填や再封構造の検討など、専門的な知見と実績が求められます。

弊社では、原材料だけでなく包装資材や製袋仕様まで含めたOEM製造の総合サポートが可能です。輸出仕様・長期保存対応・バリア性能の最適化など、お悩みに合わせて最適な設計をご提案いたします。

主な取り扱い品目

- ピロー袋(フラット袋)

- ガゼット袋(サイドガゼット)

- スタンドパウチ(底ガゼット)

- ラミジップ(チャック付きスタンド袋)

ご準備頂きたい事

スムーズなお打ち合わせのため、以下の情報をご用意いただけるとより具体的なご提案が可能です。

- 使用予定のペットフードの商品特性(脂質量・賞味期限目標など)

- 想定されている内容量(例:1kg、3kgなど)とパッケージ形状(ガゼット袋、スタンドパウチ等)

- 必要なバリア性能や包装仕様のご希望(例:OTR値、脱酸素剤有無、再封機能)

- 予定されている販売国や輸送方法(国内/海外、常温/冷蔵など)

- ご希望のデザイン方向性(印刷あり/なし、デザイン重視/機能性重視)

お気軽にお問い合わせください

「包装まで含めてブランディングしたい」「現在の袋で酸化が気になる」「仕様書の作成から手伝ってほしい」といったご要望にも、OEMの現場経験を踏まえた実践的な提案でお応えいたします。