小型犬の子犬は代謝が活発でエネルギー要求量が高く、胃腸が繊細で歯も小さいため、フードの設計には特別な工夫が求められます。また、製造工程(エクストルーダー加工)での物理特性管理も、品質と嗜好性に直結する重要ポイントです。

本記事では、ペットフードメーカーの開発・企画担当者向けに、小型犬子犬用ドライドッグフードのレシピ設計ガイドとして、栄養学的戦略と製造・市場動向の視点から解説します。

主な健康課題と栄養ニーズ

まず、小型犬の子犬が直面しやすい健康上の課題を整理し、それぞれに対応した栄養設計・原材料選定のポイントを見ていきましょう。

低血糖リスクへの対策

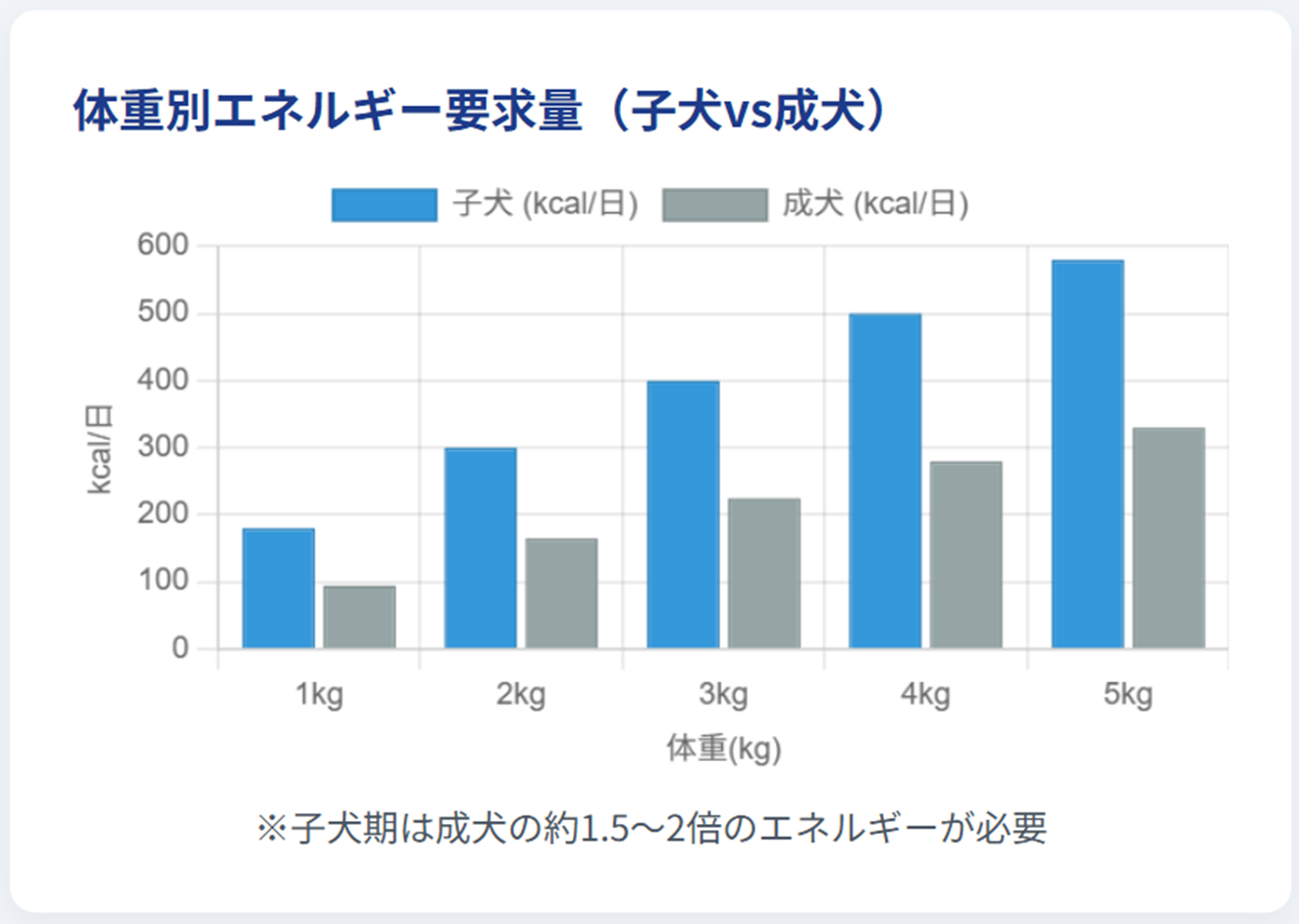

トイ種や小型犬の子犬は低血糖症を起こしやすいことで知られています。体が小さい分エネルギー貯蔵能力が限られ、代謝速度が速いため、長時間の絶食で血糖値が急降下しやすいのです。

深刻な場合、痙攣などの神経症状や昏睡に至る危険もあり、迅速な介入が必要となります。栄養設計の上では、このリスクに配慮し以下の点を検討します。

高エネルギー密度の設計

小型犬子犬は大型犬よりも体重あたりの必要カロリーが多く、短時間で消費しきってしまいます。したがって、フードが少量でも十分なカロリーを供給できるよう脂質や蛋白質を高めに配合しエネルギー密度を高く設計します。

脂質は1gあたり約9kcalと高エネルギーで消化も良いため、子犬用フードでは動物性脂肪(チキン油、魚油等)を適度に増やすことが有効です。ただし脂肪過多は消化不良を招く恐れもあるためバランスが重要です。

消化吸収の良い糖質源

エネルギー源として炭水化物も重要ですが、小型犬子犬では消化吸収の良いデンプン源を選ぶと良いでしょう。例えば米やジャガイモ、サツマイモなどは調理加工次第で高消化性となり、ブドウ糖を安定供給してくれます。

急速に血糖を上げる単糖類よりも、穏やかな血糖維持に繋がる複合炭水化物主体が理想的です。レシピ中のデンプンは適度な量を含め、後述のエクストルーダー工程でしっかり糊化させることで消化率を高めることができます。

胃腸の繊細さへの配慮

小型犬子犬は胃腸がデリケートで、消化不良や下痢を起こしやすい傾向があります。胃の容量も小さいため、一度に多量の食事を与えると負担になるでしょう。このため、原材料の選定と栄養バランスには以下の工夫が求められます。

高消化性のタンパク源

消化管への負担を減らすには、吸収率の高い動物性タンパク質を主体に配合します。具体的にはチキンや卵、魚など生物価の高い原料が適しています。肉副産物でも良質な部位を使えば問題ありません。逆にコラーゲン主体の硬い筋や、粗タンパク含量は高くても消化率の低いものなどは避けます。小型犬用フードでは「高品質の肉を〇〇%使用」といった差別化もよく行われます。

適度な脂肪と食物繊維

脂肪はエネルギー源として重要ですが、多すぎると下痢を誘発します。子犬用では15-20%程度の脂肪を目安に、腸に優しい中鎖脂肪酸(ココナツオイル由来など)の活用も検討できます。食物繊維は腸内環境に役立つ一方、過剰だとかさ増しとなり消化吸収を阻害します。ビートパルプやイヌリン(チコリ由来)、サイリウムなど発酵性繊維を少量加え、腸内細菌のバランスを整える程度に留めましょう。

腸内細菌の活用

子犬期から腸内フローラを整えることは、消化だけでなく免疫力向上にもつながります。乳酸菌や酵母由来の菌株を添加したり、フラクトオリゴ糖(FOS)やマンナンオリゴ糖(MOS)などプレバイオティクスを配合することで、腸内の有益菌を増やし免疫システムを支える効果が期待できます。商品開発では「プロバイオティクス配合」「〇〇菌含有」などと表示することで付加価値アピールにもなります。

歯の健康サポート

小型犬は顎と歯が小さく、歯石や歯周病が起こりやすいことも課題です。子犬の間から歯の健康に配慮したフード設計を行うことで、将来のデンタルヘルスに貢献できます。ドライフードは歯石予防に一定の効果があるため、その効果を最大化する工夫を見てみましょう。

キブルの大きさ・形状

小型犬の口に合った小粒サイズに設計することは絶対条件です。子犬が無理なく噛み砕ける直径にしつつ、あえて少し硬めで厚みのある形状にすることで噛む回数を増やし、歯垢の機械的除去を促します。

例えば中心に穴の開いたドーナツ状や、凹凸の表面を持つキブル形状は「歯磨き効果」が期待できます。実際、ロイヤルカナン社のデンタルケア用フードでは専用設計のキブルで噛む際に歯垢を削ぎ落とす効果を謳っています。

デンタルケア成分の添加

フードにポリリン酸塩を添加すると、唾液中のカルシウムと結合して歯石(リン酸カルシウム)の沈着を防ぐ効果があります。実例として三リン酸ナトリウム(STPP)は歯石形成を抑制する目的でペットフードに使われる成分です。

また、緑茶抽出物(ポリフェノール)や海藻粉末(ケルプ由来成分)も口腔内の細菌コントロールに寄与するとされています。これらを配合し、「デンタルケア機能」を付与するのも差別化のポイントになります。

カルシウム・リンのバランス

歯や骨の発育にはカルシウムとリンの適切なバランスが重要です。AAFCOの子犬用基準ではCa:P比がおおよそ1.2:1程度が推奨されています。

特に小型犬は成長速度が速いので、カルシウム不足にならないよう配合量に注意します。ただし過剰なカルシウムは結石など別の問題を誘発しかねないため、総合栄養食としてのミネラルバランスを厳密に守ることが必要です。

免疫力のサポート

子犬期はまだ免疫系が未熟で、ワクチンプログラム完了前は病気にもかかりやすい時期です。小型犬は寿命が長い傾向がありますが、長寿を全うするには若いうちからの免疫サポートが有効です。栄養面から免疫力を支えるポイントを整理します。

抗酸化ビタミン・ミネラルの強化

活性酸素の害から細胞を守る抗酸化物質は、免疫力維持に役立ちます。特にビタミンE(トコフェロール)やビタミンC、β-カロテン、セレン、亜鉛は抗酸化作用を持ち、ペットフードに適切に添加されるべき栄養素です。

子犬用プレミアムフードではビタミンEやCを強化し、「免疫ケアブレンド」などと称してアピールする例もあります。亜鉛は細胞の増殖や傷の治癒にも不可欠で、不足すると免疫低下を招くためキレート化合物など吸収しやすい形で含めます。

オメガ3脂肪酸(DHA/EPA)の配合

魚油等に含まれるDHAやEPAなどのオメガ3系脂肪酸には抗炎症作用があり、免疫バランスを整えるのに有用です。また、DHAは子犬の脳神経の発達にも重要な役割を果たすため、小型犬用フードでもサーモンオイルやフィッシュミールを配合して含有させる価値があります。免疫過剰によるアレルギー反応を和らげる効果も期待できるため、皮膚の弱い犬種にもアピールできるでしょう。

タンパク質とアミノ酸バランス

良質なタンパク質源を用いて必須アミノ酸をバランス良く供給することは、免疫細胞の基礎となるアミノ酸(アルギニン、グルタミン等)の供給にもつながります。

特にタウリンやアルギニンは免疫機能維持に関与するアミノ酸として知られています。総合栄養食ではAAFCO基準を満たすことが前提ですが、余裕をもって高タンパク質(子犬用で30%以上も珍しくありません)に設計し、かつアミノ酸バランスを調整することで免疫力を底上げします。

腸内環境と免疫

前述のとおり腸には全免疫の約70%が存在するとの報告もあり、腸の健康=免疫強化と言えます。乳酸菌や食物繊維の活用は消化面だけでなく免疫面からも有益ですので、総合的な「免疫サポート設計」として組み込むと良いでしょう。

製造時の重要な物理特性と配合設計

- 原料混合・調整

粉体原料の計量・混合と適切な水分添加

- プレコンディショニング

蒸気と水分添加により予備加熱

- エクストルーダー押出

高温高圧(100-140℃)でデンプン糊化

- ダイカット・膨化

大気圧下での急激な水分蒸発により膨化

- 乾燥・冷却・コーティング

水分活性の安定化と風味付け

ドライドッグフードの製造には一般的にエクストルーダー(押出成型機)を用います。高温高圧で原料を加熱・加圧し、ダイ(口金)から押し出してカットするプロセスです。

この工程では、水分含有量やデンプンの糊化、そして冷却乾燥といった要素がキブル(粒)の物理特性に大きく影響します。ここでは特に水分活性、粒密度、膨化率といった指標に注目し、これらを適切に管理する重要性と栄養設計上の考慮点を解説します。

水分活性と保存性の管理

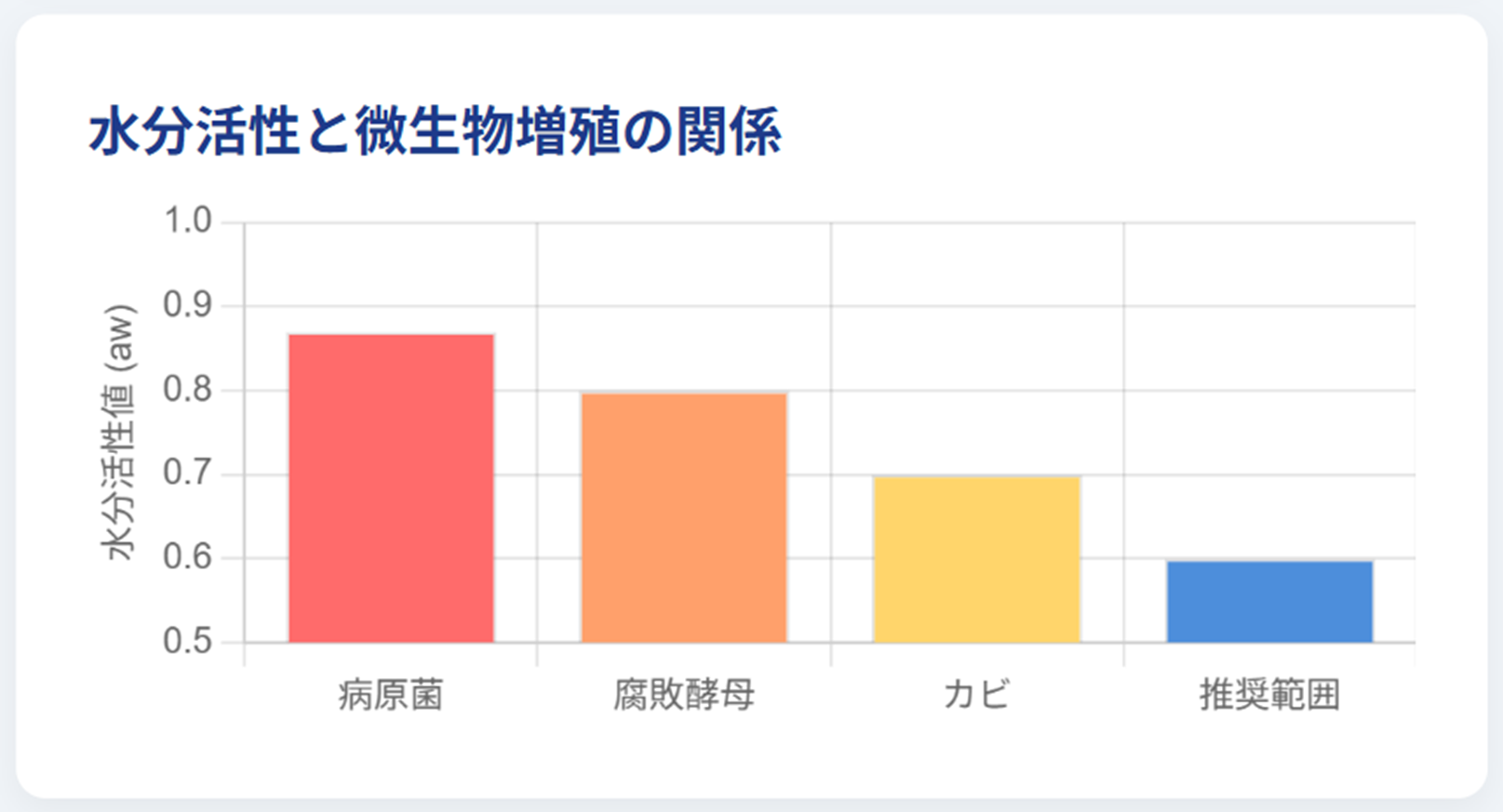

水分活性(aw)は食品中の「微生物が利用できる水分量」を表す指標で、カビや細菌の増殖リスクと直結します。ドライペットフードでは長期保存性を確保するため、水分活性を低く抑える必要があります。

一般的に病原菌はaw0.87未満、腐敗酵母はaw0.80未満、カビはaw0.70未満で増殖が停止すると言われており、安全域を見込んでaw0.60程度以下に管理するのが理想です。

実際、市販のドライドッグフードでは水分10%前後でaw0.5前後という値が報告されています。エクストルーダーで成型後、乾燥工程できちんと水分を飛ばし、この範囲に収めることが品質規格上も重要になります。

水分活性を下げる方法

- 最終含水率の設定

乾燥機の温度・時間を調整し、製品の最終含水率が8-10%程度になるようにします。

含水率が下がればawも低下します。ただし乾燥し過ぎるとキブルが割れやすくなるため、適正な範囲を保ちます(多くのメーカーでaw<0.65を品質基準としています)。

- 保存料の併用

水分活性管理は微生物制御の一次手段ですが、酸化防止や微生物汚染対策として酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)や防カビ剤を添加することもあります。

ただし昨今は「無添加」志向も強いため、極力製造工程の工夫で対応し、人工保存料不使用を実現することが理想です。

- 包装と環境

仕上がったフードは防湿性の高い包装(アルミパウチなど)に充填し、外気からの湿気を遮断します。

開封後はどうしても吸湿しawが上がりやすいので、小分けパックにするなどの工夫で品質劣化を防ぎます。

粒密度・膨化率とキブルの品質

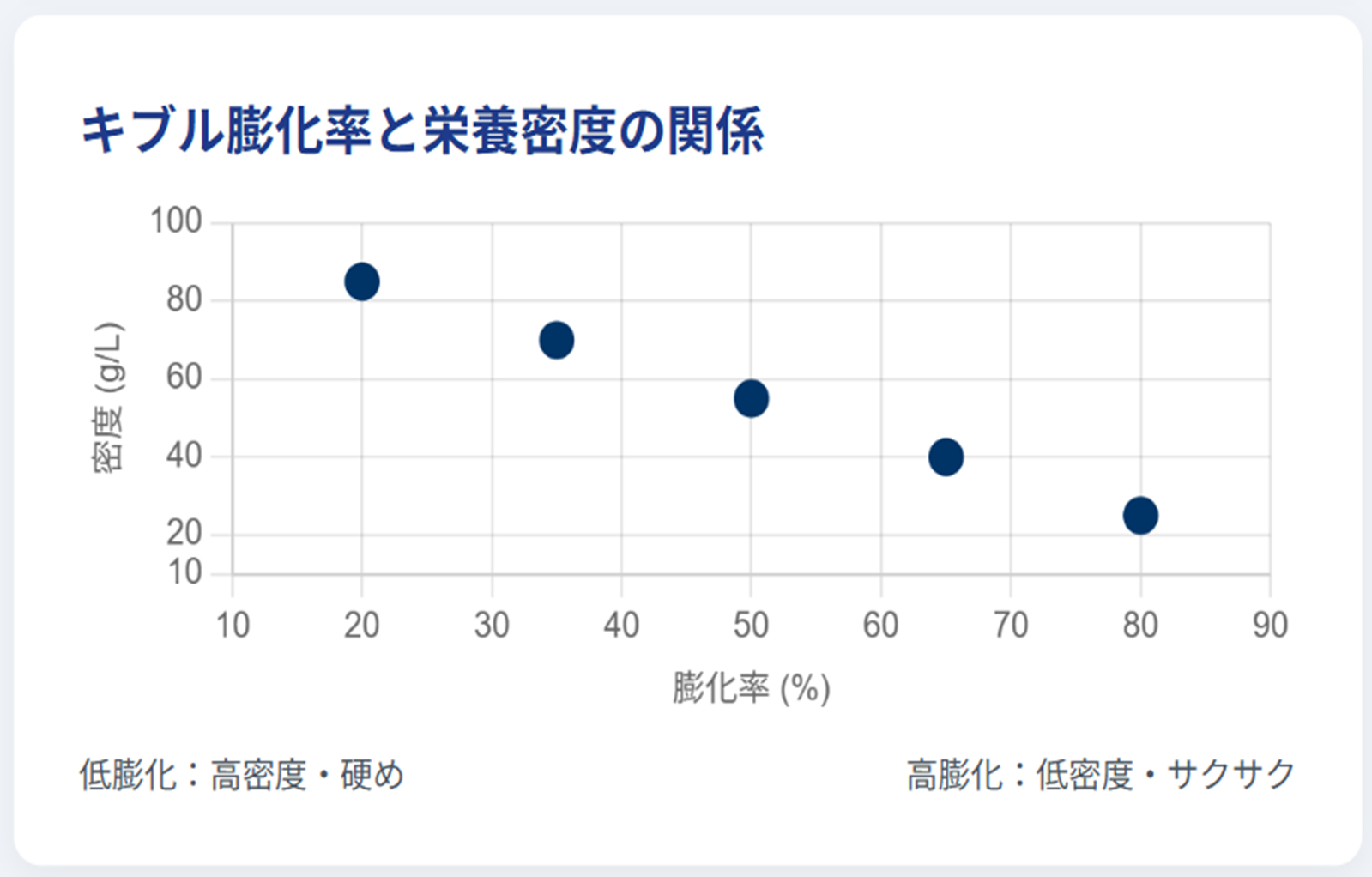

粒密度とはキブルの単位体積あたり質量(充填密度)であり、膨化率はエクストルーダーから出たキブルがどの程度膨らんだか(ダイ径に対する膨張比)を指します。

両者は表裏一体の関係で、膨化率が高いほどキブルは軽く(密度が低く)サクサクになり、低いと硬く詰まった食感になります。この物理特性は嗜好性や栄養密度にも影響するため、設計段階から考慮しましょう。

嗜好性と食感のバランス

一般的によく膨化したキブルは軽く砕けやすいため、犬が食べやすく嗜好性が高くなる傾向があります。特に歯の小さな小型犬子犬では、硬すぎる粒よりもある程度サクッと噛み切れる方が好ましいでしょう。

膨化を促進するにはデンプン含有量と加工条件が鍵で、十分なデンプンを含み高いせん断エネルギー・温度で押出すと、でんぷんが糊化してガスを含み、コーンフレークのように膨らみます。

一方で、膨らみすぎて軽いキブルは体積あたりの栄養密度が低下する(=かさばる)ため、小食な子犬が必要量を摂取しづらくなる恐れもあります。このため適度な硬さと密度を両立させることが重要です。

デンプン量と膨化の関係

膨化の主役はデンプンです。押出加工においてデンプンは糊化して粘弾性的なマトリックスを形成し、内部の水分が蒸発する際に組織が発泡します。したがって、レシピ中のデンプン含有率が一定以上ないとしっかり膨化しません。

研究では「良好な膨化には配合中デンプン60-70%以上が望ましい」とされる一方、近年の高肉含有・低炭水化物フード(子猫・子犬・高肉原料フードではデンプン30-40%しかないことも多い)では膨化が不十分になるケースも報告されています。

グレインフリーのように穀物を使わず豆類・芋類主体の場合、デンプン源が不足したり食物繊維が多かったりして膨化しにくい傾向があります。

このため、高タンパク路線の商品で適正なキブル密度を得るには、タピオカやジャガイモでデンプン補填をする、エクストルーダーのツインスクリュー化でせん断を強める等の対策が求められます。

含水率と膨化の関係

エクストルーダー内の加水量も膨化に影響します。加水が多い(高水分条件)と、膨化後に組織が潰れやすくなり結果として密度が上がることが知られています。水分が多いと押出時に逃げる蒸気量も多く膨化しそうですが、実際には過剰水分は冷却段階で製品を収縮させ硬くするためです。

さらに高水分条件では糊化不十分となり密度上昇と硬度増加を招くとの報告もあります。したがって、適切な押出条件下で余分な水分を入れすぎないことがサクッとした食感に繋がります。実務的にはプレコンディショナーでの加水率、スチーム添加量を調整し、ターゲットとする膨化度合いに近づけます。

配合原料による調整

高タンパク・高脂肪レシピは密度が上がりやすい点にも注意します。肉や油脂はデンプンほど膨化に寄与せず、むしろ基材を軟化させ密度を上げます(脂肪は潤滑剤となり膨化を阻害します)。一方、繊維質も気泡構造を物理的に壊し密度上昇に繋がります。

つまり昨今の高肉含有・グレインフリー傾向は膨化を阻害する方向と言えます。これに対処するには、膨化を助ける穀物やでん粉質原料を戦略的に加えることが必要です。

例えばグレインフリーでもタピオカ澱粉やえんどう豆澱粉を加える、穀物由来でも膨化しやすい米やコーンを少量用いるなどの方法があります。また押出成形技術側で高性能機種を使い、条件を微調整するテクニックも駆使されます。

日本市場のトレンドと差別化要素の反映

最後に、製品の差別化につながる日本国内のペットフード市場トレンドについて触れ、それらを栄養設計にどう活かすかを考えます。

日本の飼い主の志向性を踏まえた商品開発は、市場で選ばれるための重要な視点です。近年の主なトレンドキーワードと、そのレシピ設計への反映ポイントは以下のとおりです。

グレインフリー志向

穀物(小麦、トウモロコシ、米など)不使用のグレインフリーフードが注目を集めています。背景には「犬は穀物を消化しにくい」「アレルギー源になり得る」という認識があり、特に胃腸が弱い子やアレルギー体質の愛犬に与えたいと考える層が支持しています。

これを栄養設計に反映するには、穀物の代わりにイモ類や豆類を炭水化物源として用い、なおかつ高タンパク(動物性原料主体)にする必要があります。例えばサツマイモやエンドウ豆、ヒヨコ豆などは人気の代替素材です。

ただし、前述のとおりデンプン量が不足すると製造面で膨化しづらくなるため、タピオカやポテトなど澱粉質の多い素材を組み合わせる工夫が重要です。

オーガニック・ナチュラル志向

人間の食品同様、無添加・オーガニック・ヒューマングレードといったキーワードもドッグフード市場で存在感を増しています。合成保存料・着色料・香料などを使わず、可能な限り有機栽培の原料やヒューマングレード(人間食用レベル)の素材を使ったフードは「より安全で健康的」とみなされ、愛犬家から支持されます。

栄養設計面では、人工添加物を避ける代わりに天然由来の保存手法を考える必要があります。例えば、天然の抗酸化剤としてトコフェロール(ビタミンE)やローズマリー抽出物を使う、腸内環境を整えるハーブ(ユッカ、カモミール等)を添加する、酸化しやすい油脂は充氷剤包装や小分けで対応する、などが考えられます。

またオーガニック認証原料を使う場合、認証取得のコストや表示ルールにも注意が必要です。商品コンセプトとして「有機JAS認定〇〇使用」「無添加」「ヒューマングレード原料100%」などのアピール文言を検討しましょう。

ただしオーガニックや国産に偏りすぎるとコスト上昇を招くため、ターゲット顧客層と価格帯に見合ったバランスで取り入れることも重要です。

まとめ:三位一体設計の重要性

小型犬子犬用ドライフードの開発では、子犬特有の健康ニーズ(低血糖、消化吸収、歯の健康、免疫)に応える高度な栄養設計が求められます。それと同時に、エクストルーダー加工で狙い通りのキブル形状・品質を実現するため、水分活性管理や密度・膨化のコントロールといった製造技術的な視点も欠かせません。

そして日本市場で製品を差別化するには、グレインフリーや国産、オーガニックなどのトレンドを上手に取り入れ、顧客の共感を得る付加価値を付けることがポイントです。

実務担当者の方は、これら栄養・製造・市場の三位一体の視点で商品コンセプトを練り上げていくことが大切です。例えば、「国産有機原料使用で小型犬子犬の免疫ケアに特化したグレインフリーフード」といったように、一貫した物語性を持たせると強いブランドメッセージになります。

ただし、どんなに付加価値を盛り込んでも、AAFCO基準を満たした総合栄養食としての土台がしっかりしていなければ本末転倒です。栄養バランス、安全性、嗜好性のいずれも妥協せず設計・試作・検証を重ね、市場に自信を持って送り出せる製品を目指しましょう。