ドライドッグフードの開発において、嗜好性は製品の成功を左右する重要な要素です。せっかく栄養バランスに優れたフードを作っても、犬に「美味しい」と感じてもらえなければ食べてもらえず、本来の効果を発揮できません。

本記事では、ペットフード先進国である米国・欧州・カナダでの最新情報や文献をもとに、犬の嗜好性に影響を与えるメカニズムを解説します。

味覚受容体や感覚器官の構造と機能から、原材料別の嗜好性の傾向、加工方法による風味の変化、香りや食感の影響、さらには行動学的な要因(学習・記憶・習慣・環境)や年齢・犬種・性格・経験による個体差まで、ドッグフード開発担当者が知っておきたいポイントを網羅的にまとめました。

犬の味覚と嗅覚の仕組み

| 味の種類 | 甘味 | 塩味 | 酸味 | 苦味 | 旨味 |

|---|---|---|---|---|---|

| 犬の感度 | 中感度 (好む傾向) | 低感度 | 高感度 (忌避傾向) | 高感度 (忌避傾向) | 非常に敏感 (好む) |

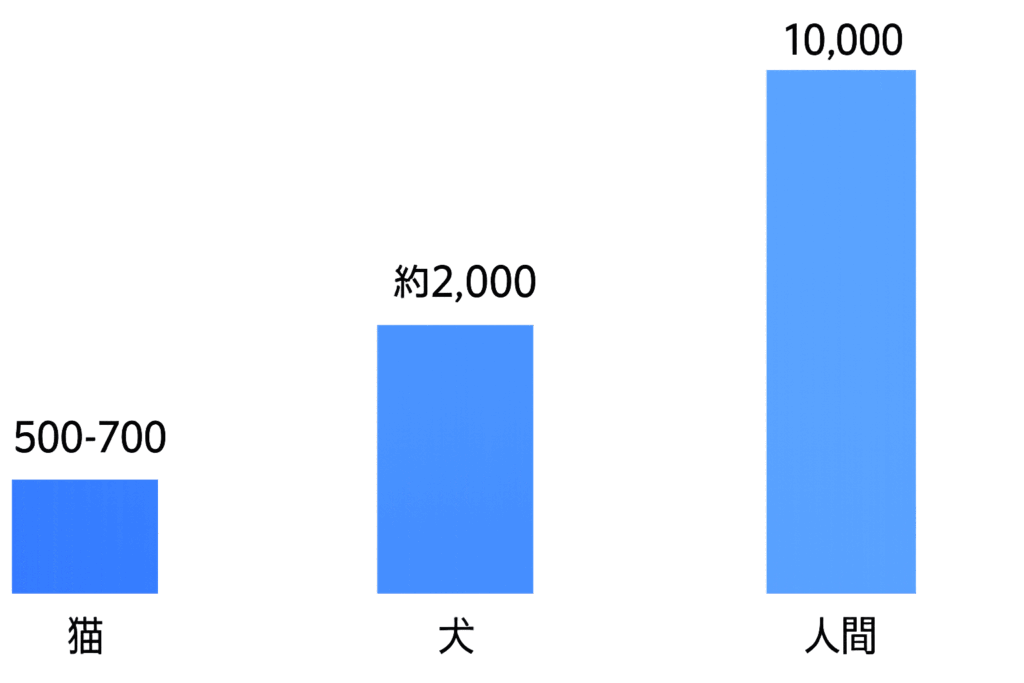

まず、犬の味覚と嗅覚の生理的な特徴を見てみましょう。人間が約10,000個の味蕾(味を感じる細胞の集まり)を持つのに対し、犬の味蕾は約2,000個程度とされており、人の約5分の1以下です。このため、犬の味そのものの識別能力は人よりも限定的で、「味そのもの」に関しては繊細ではないと言われます。

しかし決して味を感じないわけではなく、犬の舌には人と同じく甘味・酸味・塩味・苦味・旨味の5基本味を感じ取る受容体が備わっています。

水に反応する受容体

さらに犬ならではの特徴として、水に反応する特殊な味覚受容体が存在します。他の肉食動物(犬や猫など)にはありますがヒトにはない受容体で、犬の舌先(水を舐めるときに丸める部分)に分布し、常に水に反応するものの、塩分や糖分を摂取した後により敏感になることが知られています。

これは野生下で肉食中心の生活を送っていた犬の祖先が、獲物から塩分を豊富に摂っていたため塩味への感度が低い代わりに、塩辛いものを食べた後に十分な水分をとる仕組みだと考えられています。実際、犬は人ほど塩味を好まず(塩分欲求が強くない)一方で甘味を好む「甘党」です。

猫と異なり犬は甘味を好む

これは祖先のオオカミが人類の農耕残渣や果物なども利用する中で雑食性へ適応した結果と考えられています。また犬は肉類に含まれるアミノ酸由来の旨味にも反応し、人と同様にうま味成分を美味しいと感じることが報告されています。一方、苦味や強い酸味は犬も嫌う傾向にあり、腐敗や毒を避けるための本能的な反応とされています。

味覚以上に重要な嗅覚

以上のように、犬の味覚自体は人より大雑把ですが、「肉の旨味」や「ほのかな甘味」には敏感です。しかし実は、犬にとって味以上に重要なのが嗅覚(匂い)です。犬は嗅細胞の数がおよそ1億2,500万個(品種によってはそれ以上)もあり、人の約約4,000万個と比べて圧倒的に多いと言われます。

単純な数の比較だけでなく、犬は特定のにおい物質を1兆分の1という極微量でも感知できたとの研究もあるほど嗅覚が発達しています。この優れた嗅覚により、犬は食べ物の匂いから味を「嗅ぎ分ける」ことすら可能です。犬の上顎にはヤコブソン器官(鋤鼻器)と呼ばれる特殊な感覚器官もあり、これが鼻と口の中間的な役割を果たし、匂いを味として感じる手助けをしています。

実験的にも、匂いが犬の食嗜好を左右する決定的な要因であることが示されています。例えば2種類のフードを用意し、それぞれに異なる香りをつけて犬に選ばせると、犬はまず嗅ぎ分けて香りの好みで選択し、その最初に選んだ方を多く食べる傾向があります。

さらに興味深いことに、犬に中身の見えない「二重底のボウル」を用意し、上下で同じフードを与えつつ下の層に別々の香りだけを仕込むという実験では、犬は明らかに好ましい香りがする方のボウルのフードを選びました。つまり嗅覚刺激だけで犬の食選択を誘導できることが示されたのです。

このように、犬にとって嗅覚(香り)は味覚以上に食欲や嗜好を決定づける要因であり、ある専門家は「犬の嗜好性は匂い>食感>味>見た目の順に決まる」と述べています。

原材料ごとの嗜好性傾向

タンパク質の種類

ドライフードを構成する原材料の種類や質は、犬の嗜好性に大きく影響します。一般的に、犬は動物性のタンパク質や脂肪を豊富に含むフードを好む傾向があります。肉や魚由来の原料は、風味(肉の旨味やコク)やアミノ酸組成の点で犬にとって魅力的であり、高い嗜好性を示すことが多いのです。

一方、植物性タンパク質(大豆やコーングルテン等)は動物性に比べ風味が弱く、また渋味やえぐ味を伴う成分を含む場合もあるため、そのままでは嗜好性が劣ることがあります。ただし、最近の研究では植物性原料でも組み合わせ次第で十分な嗜好性を得られる可能性が示唆されています。

例えば、大豆を一定量まで配合し、動物性原料(家禽ミール等)を一部置き換えたドライフードでも、犬の摂食量(嗜好)は低下しなかったとの報告があります。これは大豆由来の低分子の糖類によるほのかな甘味や、適度な食物繊維が犬に受け入れられたためではないかと考察されています。

脂肪(油脂)

脂質(油脂)は犬の嗜好性を語る上で欠かせない原料です。脂肪分は高いエネルギー源であると同時に、フードの風味(コクや香り)を大きく高める効果があります。実際「脂肪分の多いフードほど犬は美味しく感じやすい」というのは経験則のみならず科学的にも確認されており、脂肪は嗜好性を高める最も重要な要素の一つです。

反対に、苦味成分は犬に強い拒否反応を起こすため、ダイエットフードや治療食などで低脂肪・高タンパクにした結果、加水分解由来のペプチドの苦味が強まると嗜好性が低下しやすいことが指摘されています。脂質に関して興味深い研究としては、脂肪の種類(由来)による嗜好性の差があります。

ある試験では、コーティングに使用する油脂として豚脂と牛脂のブレンドが最も犬に好まれ、鶏脂のみの使用は豚脂より嗜好性が劣る結果でした。また別の報告では、意外なことにヒマワリ油(植物油)が鶏脂や牛脂より高い嗜好性を示した例もあり、リノール酸など特定脂肪酸の含有量が影響したのではないかと考察されています。

このように、「動物性脂肪=絶対に好まれる、植物性油=好まれない」と一概には言えず、脂肪の風味や脂肪酸組成によって犬の好みが左右される可能性があります。中鎖脂肪酸(MCT)のように一部の脂肪酸は犬猫で嗜好性を下げる傾向があり(例えばカプリル酸C8は猫で摂食低下を起こしたとの報告があります)、それらを使う場合は香りをマスキングする工夫が必要とも言われています。

炭水化物源

炭水化物源(穀類やイモ類など)については、犬は雑食性ゆえデンプン質から生成する穏やかな甘味も受容できます。実際、犬は猫と異なり甘味受容体を持つため、一定の甘味に対して嗜好を示します。ただし砂糖のような強い甘さよりも、穀物を加熱してデンプンが適度に糖化したようなほのかな甘味を好む傾向があります。

食物繊維源

一方、炭水化物源に含まれる食物繊維は嗜好性にはマイナスに働く場合が多いです。繊維質そのものには風味がほとんど無く、かさを増すため満腹感を与えますが味を薄める効果を持つからです。実際に、十年間にわたる犬の嗜好性試験データを解析した研究では、フード中の粗繊維含有量が高いほど犬の選好性が下がる(好んで食べなくなる)傾向が統計的に示されています。

一般にウェットフード(高含水)よりドライフードの嗜好性が劣ると言われる一因も、この水分含有量と風味拡散の関係や、食感の違いに求められます。

もっとも、食物繊維にも種類があり、不溶性繊維はかさ増し効果が大きいですが一部の可溶性繊維(ビートパルプなど)は腸内環境を整えつつ適度な甘味や発酵による香り付与で嗜好性を損ないにくいともされます。この点は配合バランスによる部分も大きく、製品の目的(肥満管理用なのか一般食なのか)に応じた最適値を探ることが重要です。

香料やフレーバー

香料やフレーバーと呼ばれる添加物(パラタントとも言います)は、文字通りフードの香りや味を補強するために使われます。商業用のペットフードでは、最終工程で油脂コーティングと共に粉末状または液状の香味料をキブル(粒)に付着させるのが一般的です。

この香味料には、鶏肝や魚肉などの酵素分解物(消化物)がよく用いられます。酵素処理によってタンパク質をペプチドやアミノ酸に分解した「肉エキス」のようなもので、旨味やコクの強い成分を含むため少量で嗜好性を高める効果があります。

実際、市販ドライフードの多くは複数の層で構成されたコーティングが施されており、油脂コーティング、そして肉汁や加水分解タンパクなどの粉末または液体コーティング(もしくは両方)が塗布されています。犬はまずこのコーティングから発せられる香りを嗅ぎ取り、一口目で強い旨味や脂肪のコクを感じるため、「美味しそうだ!」と食欲をそそられるわけです。

パラタントとして利用される素材は他にも酵母抽出物(核酸由来の旨味)、発酵エキス、燻製香料、ハーブ類など様々ありますが、いずれも犬にとって魅力的な匂い・味を付与することが目的です。

加工方法による嗜好性への影響

旨味を生成するメイラード反応

原材料と同様かそれ以上に、加工方法もペットフードの嗜好性に影響を与えます。ドライフードの場合、主に押出成形(エクストルーダー)という高温高圧調理法でキブルを生成します。実はこの熱と圧力による調理過程が、フードの風味や食感を大きく左右します。

一般的に高温調理は、原材料中の糖とアミノ酸が反応するメイラード反応を促進し、肉を焼いたときのような香ばしい風味を生み出します。押出機内では数秒-数十秒という短時間ですが高温(100〜140℃前後)状態になるため、穀物由来の香ばしさや肉粉由来のロースト香など、犬に好まれるフレーバーの生成が起こります。適度なメイラード反応生成物は嗜好性を向上させるポジティブ要因となります。

一方で、過度な加熱はビタミン類や不飽和脂肪酸など栄養素の破壊や、タンパク質の焦げによるネガティブな風味(焦げ臭、苦味)の原因にもなり得ます。実際、「高温で調理しすぎたフードは嗜好性が低下する」という指摘もあり、押出成形における温度や湿度の管理は非常に重要です。

デンプン糊化による食感の変化

また押出成形では高圧下でデンプンが糊化し、機械から噴出するときに水分が急激に気化してキブル内部に無数の気泡が生じます。このプロセスによりドライフード特有のサクサクとした軽い食感(多孔質構造)が生まれます。このテクスチャ変化も嗜好性に影響するポイントです。

高温高圧下では水分が飛ぶため、押出直後のキブルの水分含有量は10%以下と低く、結果として硬く乾いた食感になります。この硬さや密度は、調整が可能で、例えばデンプン源(穀類)の種類や量を変えたり、水分添加量や乾燥温度を変えたりすることで、キブルの膨化率(サクサク感)や硬度をコントロールできます。

一般的に小型犬用には歯や顎への負担を減らすためやや柔らかめ(水分含有や油脂コーティングを多めにして硬度を下げる)、大型犬用にはしっかり噛みごたえがあるやや硬め(サイズも大きめ)など、ターゲットに応じた調整が行われています。

脂肪量増による結着不足

押出工程で注意すべきは脂肪分の扱いです。前述の通り脂肪は嗜好性に重要ですが、調理中に多量の脂肪を入れると原料同士がうまく結着せず形状の維持が難しくなるほか、押出機内での過酸化(酸化劣化)により風味が損なわれる恐れがあります。

そのため、脂肪分の多くは押出後にコーティングするのが一般的です。押出成形直後のキブルに対し、回転ドラム内で植物油や動物性油脂を噴霧し、さらに香味パウダー(または液体タイプ)を塗布するという工程を経て、袋詰めされます。

このコーティング技術のおかげで、脂肪や香り成分が効果的にキブル表面に定着し、開封時には食欲をそそる香りが立ち上るようになっています。コーティングされた脂肪は酸化防止剤(トコフェロール等の抗酸化剤)で安定化され、保管中の酸敗(いわゆる油やけ)を防ぐ工夫もされています。

これにより賞味期間中、飼い主がフードを与える際にも香り高い状態が保たれ、犬の嗜好性を維持できるのです。

他の製造方法について

他の加工方法としては、オーブンで焼き上げるオーブンベイク製法のドライフードや、フリーズドライによる生肉コーティング、発酵熟成を利用したフードなども一部で見られます。

オーブンベイクでは押出ほど膨化せず堅焼きクッキーのような密度の高いキブルになります。香ばしさは増しますが硬く割れやすい欠点もあり、近年主流の方法ではありません。

一方、酵素処理や発酵を使って原料をあらかじめ部分分解したり旨味を生成してから調理する手法もあります。例えば肉や魚を酵素分解して作った加水分解物を練り込んでからキブル成形すると、生臭さが減ってコクが増す、アレルゲン低減と嗜好性向上を両立させる、といった応用も可能です。

実際、魚のタンパク質加水分解物を添加したドライフードは添加しないものより摂食嗜好が向上したとの報告もあり、健康機能だけでなく風味付けの点でも酵素処理技術は活用されています。

香りと食感が及ぼす影響

香り|匂い

前述の通り、犬の嗜好性は香り(匂い)によって大きく左右されます。犬はまず食べ物を目にすると近づいて匂いを嗅ぎ、安全かどうか評価してから口にします。香りが乏しいフードや嫌な匂いのするフードは、この時点で敬遠され、食いつきが悪くなってしまいます。

逆に言えば、香りが良ければ多少味が劣っていても興味を示す可能性が高まります。事実、ウェットフード(缶詰やパウチ)はドライフードよりも香りが立ちやすいため、犬猫ともに嗜好性が高いことが知られています。

このためドライフード開発者は、いかに香り高く仕上げるかに腐心します。具体的には、動物性たんぱくの配合比率を上げる、ハーブやスパイスで香り付けする、先述のように香味オイルをコーティングする、給餌時にお湯でふやかして香りを立たせる等、様々な工夫が行われます。

特にシニア犬や食欲の落ちた犬には、電子レンジで数秒温めてから与えるだけでも香りが強く立ち、食いつきが改善するといった報告もあります。これは温度上昇で香気成分の揮発が促進されるためで、「匂いの良さ」が嗜好性に直結する犬ならではのテクニックと言えます。

テクスチャ|食感

食感(テクスチャ)も犬の嗜好性に影響を与えます。犬や猫は総じてカリカリとしたクリスピーな食感を好むとされ、硬すぎず砕けすぎない絶妙な硬さのキブルが理想です。実際、市販フードでも「噛んだ時に心地よいカリッという崩れ方をすること」を目指して粒の形状・含水率・密度が設計されています。

犬がバリバリと音を立てて食べる様子は満足気にも見えますが、粒が硬すぎると小型犬やシニア犬では咀嚼に時間がかかりすぎたり、歯に負担がかかったりして嫌がる場合があります。一方、粒が柔らかすぎる(または砕けて粉っぽい)と噛みごたえがなく満足感を得られない可能性があります。

そのため硬さは犬種・年齢に合わせて調整され、製品によっては「小型犬用はサクサク感重視」「大型犬用はしっかり噛みごたえ重視」と差別化されます。また粒の大きさ・形も口当たりに影響します。一般的に小型犬には小粒、大型犬には中〜大粒が推奨されますが、形状については「○○型粒だと食いつきが良い」といった特許がいくつも取得されています。

ある研究では、10kg未満の小型犬では粒の形(十字型 vs 丸型)による嗜好差は見られなかった一方、10kg超の犬では十字型粒を明確に好む結果が報告されています。この理由は明確ではありませんが、犬種やこれまで食べ慣れた粒の形状によって咀嚼行動が異なり、それが嗜好に影響した可能性が示唆されています。

いずれにせよ、粒のサイズ・形・硬さは物理的な食べやすさだけでなく心理的嗜好にも影響するため、開発時には官能評価(人間による手触り評価)や実際の犬による嗜好テストで丹念に検証されます。

行動学的要因|学習・記憶・習慣・環境

幼少期の経験による影響

犬の嗜好性には、生まれ持った感覚以外に行動学的な経験も大きく関与します。まず幼少期の経験がその後の嗜好を形成する可能性があります。いくつかの研究は、離乳期から様々な風味や食材に触れた子犬ほど新奇な食べ物への抵抗が少ない(新奇嗜好性が高い)ことを示唆しています。

子犬は探索を通じて食べられるものを学習するため、比較的ネオフィリア(新しい物好き)の傾向が強く、成長するに従って未知の食物を警戒するネオフォビア(新しい物嫌い)が出てくるとされます。成犬でも、常に同じフードだけを食べていた犬より、いろいろな味を経験した犬の方が新しいフードを受け入れやすい傾向があるようです。

これは味覚の慣れや学習による効果で、メーカーが嗜好性試験を行う際にも試験前に特定のフレーバーに慣れすぎていないよう配慮するほど、経験要因は無視できません。

嫌な経験による影響

また、犬は嫌な経験を記憶しうる動物です。ある餌を食べた直後に体調不良(吐き気など)を起こすと、その餌を避ける味覚嫌悪学習が起こることがあります。

実験では、餌に吐き気を誘発するリチウム塩を混ぜて与えると、犬も猫もその後その餌を敬遠するようになりましたが、犬は「学習するのに時間がかかるが忘れるのも早い」のに対し、猫は「素早く学習し長く記憶する」という種差が報告されています。

犬は嫌な記憶を比較的引きずりにくいとはいえ、全く影響がないわけではありません。フードが変質していて吐いてしまった、苦い薬を混ぜられた等の経験があると、一時的にそのフードを警戒するケースもあります。こうした場合、しばらく時間を置いたり、他の好物と混ぜるなどして負の記憶を上書きする工夫が有効です。

環境要因による影響

環境要因も犬の食行動に影響します。たとえば飼い主の行動が犬のフード選択に影響することが実験で示されています。犬は本能的にはエサ量が多い方を選ぶものですが、ある実験では、飼い主がわざと少ない量の入ったボウルに興味を示す素振りを見せると、犬は飼い主の関心を追うように少ない方を選ぶ頻度が増えたのです。

特に、中身がどちらも少量の場合は顕著に飼い主の示した方を選んだとのことです。これは犬が人のジェスチャーや感情に敏感であることを示すとともに、食選択においても飼い主の指示や雰囲気が影響しうることを物語っています。「うちの犬は私がすすめたものしか食べない」といった飼い主の声は、あながち思い過ごしではないのです。

社会的要因による影響

多頭飼育の場合、他の犬の存在も食行動を変えます。子犬では仲間と一緒に食事を与えると競争心理で単独のときより摂取量が増える(社会的促進)現象が知られています。成犬でも、多頭で給餌すると普段は食べ残す子が完食したり、他の犬が食べているものを欲しがったりする様子が見られます。

また、他犬の口の匂いを嗅ぐことで「あの子が食べたものは安全で美味しい」と学習し、次にそれと同じフードを出すとよく食べる、といった社会的学習も報告されています。このように犬は周囲の犬や人から食の嗜好に関する情報を得て、自分の選好を変化させることがあります。

季節や気候による影響

さらに季節や気候も犬の食欲に影響します。一般的に暑い時期は食が細り、寒い時期に食欲が増す傾向が指摘されており、ヨーロッパでの調査では秋冬に摂取カロリーが増え、春夏に減る傾向が犬猫で確認されています。

これは寒い季節に備えてエネルギー摂取を増やし、体重を維持・増加させようとする自然な適応反応と考えられています。実際、冬に太りすぎて夏に食欲減退…というサイクルをたどる犬もいるほどです。

ただし季節が嗜好そのもの(どのフードを好むか)を変える決定的な証拠はなく、与えれば寒くても好きなものは好き、嫌いなものは嫌いです。したがって季節要因は主に摂取量の変動として考慮すべきでしょう。

また湿度も嗅覚に影響します。空気が乾燥し高温になると鼻粘膜が渇き匂い分子の検知効率が下がるため、暑く乾いた日は風味を感じにくく食欲減退に繋がる可能性があります。逆に雨上がりで湿度が高いと匂いを強く感じられるため、散歩中に匂い嗅ぎが活発になるだけでなく、食べ物の匂いもよく届き嗜好性が増すかもしれません。

個体差|年齢・犬種・性格・経験

最後に、犬ごとの個体差について触れておきます。嗜好性にはその犬の年齢や犬種、性別、さらには性格やこれまでの経験といった要因も影響します。

年齢

年齢(ライフステージ)による違いは比較的はっきりしています。子犬は前述の通り新しい味にも果敢に挑戦しやすく、食欲も旺盛ですが、高齢犬になると嗅覚・味覚の感度が落ち、食べ慣れたもの以外を受け付けにくくなる傾向があります。

実際、シニア期の犬では若い頃よりも匂いや味への反応が鈍くなることが報告されています。これは加齢による感覚器の変性によるものです。そのため高齢犬の食いつきが悪い場合、前述のように温めて匂いを強くしたり、水分を加えて食感を柔らかくしたりする工夫が推奨されます。

また、同じ高齢でも個体差が大きく、若い頃と変わらぬ食欲で何でも食べる子もいれば、急に好き嫌いが出る子もいます。これは嗅覚・味覚の低下度合いや歯・口腔の状態、活動量減少による空腹感の違いなど、様々な要因が絡むと考えられます。

犬種

犬種による嗜好性の違いについては、一概には言えないもののいくつかの示唆があります。まず短頭種(パグやブルドッグなど鼻の短い犬種)は、鼻腔の構造上嗅覚能力がやや低い可能性があります。そのため匂いに頼った食欲喚起が他の犬種ほど効きにくく、相対的に味や食感への依存度が高いかもしれません。

また、長頭種(シェパードやレトリーバー等)は嗅覚が鋭敏で、新奇な匂いに対して慎重になる傾向があるともいわれます。しかし総じて学術的には「犬種による嗜好性の明確な差はまだ十分解明されていない」というのが現状です。

一方で、品種改良の過程で食行動の違いが生まれた可能性もあります。たとえばビーグルやラブラドールは旺盛な食欲を持つ犬種として知られています。逆にボクサーは特定のフードに対する嗜好性スコアが他犬種より低かった(好き嫌いがあるように見えた)との報告もあります。

ただしこれらはその試験条件下での統計的示唆であり、犬種全般の性質とは断定できません。各犬の個体差の方が犬種差より大きいとも考えられ、あくまで「傾向が見られる場合もある」という程度です。

性別

性別については、一般的には大差ないとされています。ただ、嗅細胞の活動性は雌の方が高いとの研究報告もあり、発情やホルモン状態によって食欲や嗜好が変わる可能性はあります(例えば妊娠中は食の好みが変わる等)。

去勢・避妊手術の有無でも代謝や食行動が変化しうるため、性差より繁殖状態(避妊の有無)の方が影響するとの指摘もあります。実際、オスとメスで嗜好試験の結果に有意差はなかったが、未去勢オスと避妊メスでは差が出たという報告もあります。

性格

性格(気質)は嗜好性に微妙な影響を与えることがあります。例えば警戒心の強い慎重な性格の犬は、新しいフードに対して用心深く食べるまで時間がかかったり、一度嫌だと思うとなかなか口をつけなかったりします。

逆に好奇心旺盛で食いしん坊な犬は、新しい食べ物でも匂いが良ければすぐ口に入れて試し、気に入ればそのまま食べてしまうでしょう。先天的な食欲(いわゆるフードドライブ)の強さにも個体差があります。

訓練にフードを使ってもうまくいかない犬は、そもそも他のもの(ボール遊びなど)の方が好きで食べ物への執着が弱い場合があります。このようにその犬固有の嗜好傾向は確かに存在します。性格そのものは文献で定量化しにくい部分ですが、日々の観察から開発者が把握しておくと良いポイントです。

経験

最後に「経験」についてです。これは行動学的要因とも重なりますが、例えば人の食べ物のおすそ分けを頻繁に経験した犬は、市販ドッグフードだけでは物足りなく感じより刺激の強い味を求めることがあります。

実際、偏食で悩む犬の中には「美味しい人間のおかずを知ってしまったがために、ドッグフードを渋々しか食べない」というケースが少なくありません。AKC(米国ケネルクラブ)のコラムでも、飼い主が代わりのご馳走を与えると分かっている賢い犬ほど、普通のフードをわざと食べないことがあると指摘されています。

経験は良くも悪くも犬の嗜好性を変化させる強力な要因であり、私たち人間の接し方次第でも犬の「好き嫌い」はある程度形成されていくのです。

まとめ|犬の嗜好性について

犬の嗜好性のメカニズムについて、様々な角度から解説してきました。犬は人とは異なる味覚・嗅覚の構造を持ち、特に嗅覚が食体験を支配しています。

原材料では肉や脂肪など動物性のものを好みやすい一方、苦味や過剰な食物繊維は嫌われます。加工過程では加熱や押出により風味や食感が変わり、適切なコーティングによる香り付けが嗜好性向上に欠かせません。

香り高く程よい食感のフードは犬にとって魅力的であり、逆に匂いが弱かったり硬すぎたりすると敬遠される可能性があります。また、学習や環境といった行動学的要因も無視できず、幼少期の経験や飼い主の与え方次第で犬の好みは大きく影響を受けます。

年齢や犬種ごとの違いも考慮しつつ、個々の犬が何を好み何に反応するかを注意深く観察することが、嗜好性の高いドライフード開発の鍵となるでしょう。