猫は食事の好みにうるさい動物として知られています。キャットフード開発において、猫に「おいしい」と感じてもらう嗜好性(パラタビリティ)を高めることは非常に重要です。

猫の嗜好性は、味覚や嗅覚といった感覚の生理学的特徴から、使用する原料の種類、さらには製造加工やテクスチャー(食感)に至るまで様々な要因に左右されます。

本記事では、猫の嗜好性の仕組みについて、味覚・嗅覚の生理学的な特性を中心に、食材・原料や加工方法が及ぼす影響、そして嗜好性の評価手法までを解説します。

味覚の生理学的特徴

| 味の種類 | 甘味 | 塩味 | 酸味 | 苦味 | 旨味 |

|---|---|---|---|---|---|

| 猫の感度 | 感知不能 (受容体欠損) | 低感度 | 高感度 (忌避傾向) | 高感度 (忌避傾向) | 非常に敏感 (好む) |

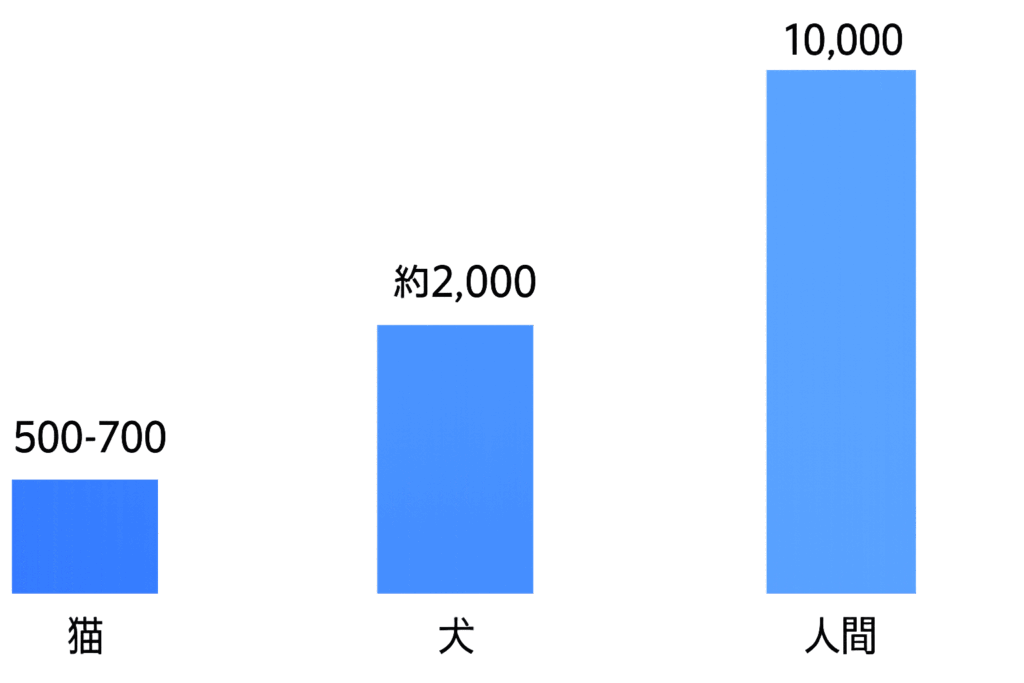

味蕾数が少ない

猫の味覚は、人間や犬と比べて大きく異なります。まず物理的な特徴として、猫の舌にある味蕾(味覚受容体細胞の集まり)の数は人より大幅に少なく、約500-700個程度しかありません。

これは人の味蕾数(およそ7,000-10,000個)や犬(約1,700-2,000個)と比較して極めて少なく、猫が味そのものを感じ取る能力は限られていることを示唆します。このため、猫は人ほど細かな味の違いを感じない傾向があり、味覚以外の感覚に頼る部分が大きいとされています。

甘味を感じない

感じ取れる味の種類にも独特な点があります。人は「甘味・塩味・酸味・苦味・旨味」の5大味覚を感じますが、猫では甘味を感じる受容体が機能喪失しており、糖の甘さをほとんど感知できません。実際、哺乳類の甘味受容体を構成する遺伝子のうちT1R2が猫では欠損して偽遺伝子化しており、甘味を感じられなくなっています。

苦味・酸味に敏感

一方で猫は苦味や酸味に対する感度が高く、苦い味は犬と同様に強く忌避し、酸味もあまり好みません。塩味も感じることはできますが、人ほど「塩味がおいしい」とは感じにくいとされます(肉食動物である猫は食事から塩分を自然に摂取できるため、積極的に塩味を求めないとも言われます)。

うま味に鋭敏

また、人が感じる「うま味」については、猫もその受容体(T1R1とT1R3の複合体)を持ち、アミノ酸由来の旨味には敏感だと考えられています。実際、完全肉食動物である猫はアミノ酸の味にとても鋭敏で、たった1種類のアミノ酸でも味蕾が反応すると言われています。

猫の味覚で重要なポイント

こうした味覚受容の特性により、猫の「好みの味」も人や犬と異なります。猫は甘みを感じないため砂糖などの甘味で食欲を引くことはできませんが、逆にタンパク質由来の旨味やアミノ酸の風味には強く惹かれます。

例えば、猫と犬はいずれもアラニン、プロリン、リジン、ヒスチジン、ロイシンといった「甘いアミノ酸」と呼ばれる味のアミノ酸を好む一方、猫ではトリプトファン、イソロイシン、アルギニン、フェニルアラニンなど疎水基を持つ「苦いアミノ酸」があると、それらが嗜好を阻害すると報告されています。

要するに、肉や魚に含まれる旨味成分(アミノ酸や核酸由来の風味)が猫にとっておいしさの重要な鍵となります。また猫は苦味に敏感なため、ビタミンや薬剤、植物由来成分の中に微量でも苦味を感じるものがあると、そのフードを敬遠することがあります。

猫用フード開発では、必要な栄養添加物であっても苦味の強いものは濃度に注意するなど工夫が求められます。なお、猫が感じる味覚の優先度について興味深い指摘があります。ある動物病院のコラムによれば、犬や猫は食べ物の「おいしさ」を判断する際、まず「匂い」、次に「食感(テクスチャー)」、その次に「味」、最後に「見た目」の順番で重視しているそうです。

つまり、味そのものは匂いや食感に比べると優先度が低いというのです。この背景には、猫の味蕾の少なさや嗅覚の鋭さが関係していると考えられます。次節では、その猫の嗅覚について詳しく見てみましょう。

嗅覚の生理学的特徴

| 嗅覚構造 | 猫 | 人間 | 比率 |

|---|---|---|---|

| 嗅上皮面積 | 約20 cm² | 約4 cm² | 約5倍 |

| 嗅細胞数 | 約2億個 | 約4,000万個 | 約5倍 |

| 嗅覚受容体種類 | 約677種類 | 約400種類 | 約1.7倍 |

猫は食事を口にする前に熱心に匂いを嗅ぎ、安全かつ好ましい食べ物かを判断します。これは猫の嗅覚が非常に発達しているためです。猫の嗅覚は人間よりも圧倒的に優れており、実際に解剖学的にも嗅覚器官の規模が大きく異なります。

猫の鼻腔内の嗅上皮(匂いを感じる粘膜)の面積は約20㎠と、人の約5倍以上もあります。また嗅上皮に存在する嗅細胞の数も、猫は約2億個と人の約4,000万個の5倍に達します。嗅覚受容体(におい分子を検知する受容体タンパク質)の遺伝子数は、ヒトでは約400種類に対し猫は約677種類が同定されており、犬(800種類台)よりやや少ない程度ですが今後の研究で犬と同程度になる可能性も指摘されています。

つまり、猫は嗅細胞の数・種類ともに非常に充実した嗅覚システムを持っているのです。この強力な嗅覚のおかげで、猫は人間には感じ取れない微かな匂いでも察知でき、食べ物の良し悪しを嗅ぎ分けることができます。

猫が食事の際にまず匂いを嗅ぐのは、この強い嗅覚による「安全確認」と「嗜好チェック」のためです。新しい食べ物が目の前に置かれると、猫も犬もまず十分に匂いを嗅いでから口にすると報告されています。匂いを嗅ぐことで、その食べ物が新鮮かどうか(腐敗していないか)、過去の経験と照らして食べ慣れた香りかどうかを判断していると考えられます。

特に猫は犬と異なり腐肉を食べる習性がなく、新鮮な獲物をその場で食べる肉食動物でした。そのため、僅かな腐敗臭や不快な匂いには敏感で、少しでも異常な匂いを感じると食べるのを止めてしまう傾向があります。ペットフード開発者にとっては、原料の鮮度管理や保存状態にも注意が必要であり、酸化した油脂臭や微生物由来の嫌な匂いが出ないよう品質管理を徹底することが重要です。

嗅覚が嗜好性に与える影響は極めて大きく、匂いの良し悪しがそのままフードの「おいしさ」に直結します。匂い成分の多くは脂溶性で脂肪分に付随しているため、キャットフード中の脂肪は嗜好性を左右する大きな要因です。一般的に脂肪分の高いフードは香りも豊かで、猫の食いつきが良くなります。

実際、猫も犬も匂いと味が食物の嗜好性における最大の要因であり、脂肪分が高いほど嗜好性が向上する傾向が認められています。ただし、脂肪の種類によっても差があり、猫は牛脂や豚脂などの動物性脂肪の香りを好む一方、ココナッツオイルのような中鎖脂肪酸の多い油脂は嫌がることが報告されています。

特に炭素数8個の中鎖脂肪酸(カプリル酸)に対して強い拒否反応を示し、ココナッツ油がほんの少し加水分解してこの成分が出ただけでも食べなくなるほどです。一方で犬の場合、特定の脂肪酸を嫌う傾向は示さず、中鎖脂肪酸にも抵抗なく食べることが知られています。

この違いは、犬が元来腐肉も食べる雑食的な傾向を持つのに対し、猫は生の獲物以外受け付けない習性があったことに由来するかもしれません。もっとも、すべての植物油脂が猫に不人気というわけではなく、例えばキャノーラ油(菜種油)については猫は動物性脂肪との嗜好性の差を示さないとの調査もあります。脂肪に由来する香りだけでなく、他の要因(テクスチャーや他の風味付け)が総合的に影響するためと考えられます。

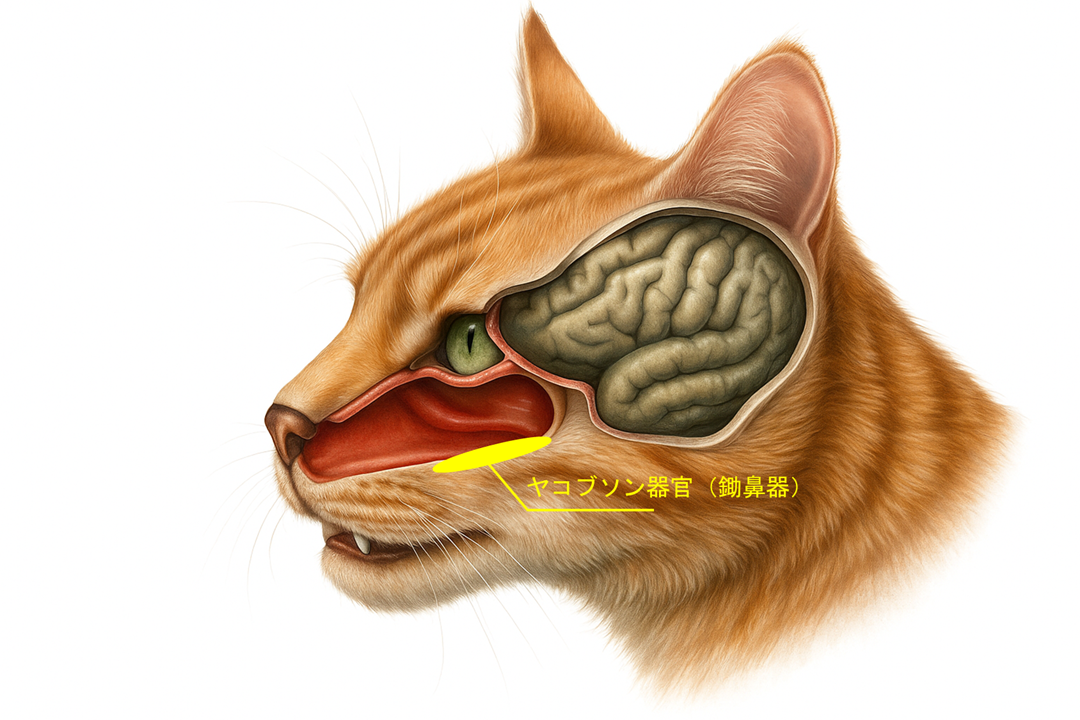

さらに、猫は鼻先だけでなく特別な嗅覚器官として、ヤコブソン器官(鋤鼻器)も持っています。これは上顎の奥(口蓋)にある管状の器官で、フェロモンなど特殊な化学物質を感知するのに優れています。猫が時折、口を少し開けて上唇を引き上げるような表情(フレーメン反応)を見せることがありますが、あれはヤコブソン器官で匂いを感じ取ろうとしている仕草です。

ヤコブソン器官は主に異性の匂いやマーキングの匂いなどに反応しますが、食べ物に含まれる特定の成分に反応する可能性も指摘されています。いずれにせよ、猫は嗅覚全般が非常に鋭敏であるため、「良い匂い」を如何にフードに持たせるかが嗜好性の鍵となります。

ペットフード製造では、この嗅覚へのアピールのために様々な工夫が凝らされています。例えば、加熱加工時に生じる香ばしい匂い(メイラード反応によるロースト香)も猫の嗜好を刺激することが知られており、ドライフードの製造工程では高温でタンパク質と糖を反応させて風味を高める処理が用いられることがあります。

また、後述するように最終工程でフード表面に風味コーティング(パラタント)を施し、肉や魚のエキス、油脂などの香りを付与することも一般的です。猫にとって食欲をそそる匂いがしっかり感じられることこそが嗜好性確保の第一歩と言えるでしょう。

食材・原料が与える影響

原材料の種類や質

嗜好性は、使われる原材料の種類や質によって大きく左右されます。猫は本来「厳格な肉食動物」であり、野生下では小動物(ネズミや小鳥など)を主な餌としてきました。そのため、キャットフードでも基本的には動物性タンパク質源が嗜好性を決める中心的な要素になります。

一般的な傾向として、猫は肉より魚を好むと言われることがありますが、これは必ずしも普遍的ではなく、生まれ育った環境や食経験に影響されます。日本の猫は魚の匂いや味に強い嗜好を示す傾向がありますが、これは家庭で魚を与えられる機会が多かった歴史的背景によるものと考えられます。

一方、欧米の猫では肉ベースのフードへの嗜好も高く、個体差や慣れの要因が大きいと言えるでしょう。開発担当者としては、ターゲットとする市場や猫の嗜好傾向に合わせて、魚系フレーバーにするか肉系フレーバーにするか検討する必要があります。

タンパク質含有量

タンパク質含有量も猫の嗜好性に影響します。犬はエネルギー比で25-30%程度のたんぱく質を含む食事を最も好むと言われますが、猫はそれより高く全エネルギーの40-50%以上をタンパク質由来とする高タンパク食でも喜んで受け入れます。

実際、野生の猫科動物の獲物(例えばネズミ)の体組成は水分を除けばおよそ半分以上がタンパク質であり、猫はそれに適応した高たんぱく嗜好を持っています。猫用ドライフードでも、粗タンパク質含有量が35%以上といった製品は珍しくなく、タンパク質リッチな処方は猫の食いつきを良くする傾向があります。

ただし一方で、猫は状況によっては意外にも低タンパクの食事を摂る場合もあります。ある文献によれば、猫が時折タンパク質ゼロの食事さえ食べる例も報告されており、これは高タンパク過多による代謝性アシドーシス(酸性血症)を防ぐ自己調節ではないかと考えられています。

つまり、猫は本能的に高タンパクを好みつつも、自身の体調に応じて摂取量を加減する知恵も持ち合わせているようです。開発の際は、栄養バランスと嗜好性の両面から適切なタンパク含有量を設定することが求められます。

タンパク質の種類

タンパク質の種類(動物種や加工状態)による嗜好性の差も見逃せません。興味深いことに、猫は植物性タンパク源である大豆タンパクを必ずしも拒否しない一方で、動物性タンパク質でもカゼイン(乳由来タンパク)はあまり好まないという研究結果があります。

しかしカゼインを酵素で分解(加水分解)してペプチドやアミノ酸にすると、大豆タンパク加水分解物と同程度によく食べたとの報告があります。このことから、猫のタンパク質に対する嗜好は「由来(動物 or 植物)」そのものよりも、含まれるアミノ酸組成やペプチドの風味によって決まると考えられます。

要は、「肉だから必ず好き、植物だから嫌い」ではなく、素材が持つ旨味成分や匂い成分が重要なのです。大豆でも発酵や加水分解によって旨味のあるペプチドを生成すれば猫は喜びますし、逆に動物性でも血粉のように鉄臭さや癖のある原料は嫌われることがあります。

したがって、原料選定では動物性・植物性の別だけで判断せず、**素材の風味特性(旨味の強さ、クセの有無)**を考慮する必要があります。

脂肪(油脂)

脂肪(油脂)もまた嗜好性に直結する原料です。前述の通り、脂肪は匂いを運ぶ媒体であり、多くの美味しそうな香り成分は脂肪に溶け込んでいます。猫用フードでは鶏脂や魚油、牛脂など様々な油脂が使われますが、その種類と量の最適化がポイントです。

一般的に高脂肪食は嗜好性が高い傾向があり、その傾向は犬以上に猫で顕著です。しかし一方で、食事中の脂肪があまりに多すぎると食感(ベタつき)や摂食後の気持ち悪さから摂食が低下する臨界点もあります。

研究では、脂肪含有量が50%以上に達するとさすがに猫も食べなくなること、また適度なテクスチャーが保たれていれば脂肪15%と45%のフードで嗜好性に有意差がない場合もあることが報告されています。

猫は極端な高脂肪でなければ脂肪分は多いほど喜ぶものの、テクスチャー(後述)の影響が大きいため脂肪だけ増やしても限界があるということです。

炭水化物や食物繊維

その他、炭水化物や食物繊維といった要素も間接的に嗜好性に影響します。猫は炭水化物源(穀物類など)自体への嗜好性はあまり高くありませんが、炭水化物が含まれることでメイラード反応による香ばしさが出たり、粒の物理的形状を保つのに役立ったりします。

また繊維質の含有量や種類も、腸内環境や摂食後の満腹感に影響するため、食べる量などを左右します。食物繊維が多すぎると食べ飽きたり、逆に少なすぎると便通に影響して食欲低下につながることも考えられます。

嗜好性設計では、主要なタンパク質・脂肪だけでなく、炭水化物や食物繊維を含めた処方全体のバランスを見ることが重要です。

パラタント|食味増強剤

最後に、食味増強剤(パラタント)について触れておきます。パラタントとは、ペットフードの嗜好性を高めるために添加・コーティングされるフレーバーの総称です。代表的なものは、酵素分解した動物性たんぱく加水分解物(いわゆる「ダイジェスト」)や、肝臓・チーズ・魚粉エキス、酵母エキス、各種うま味調味料などです。

猫用パラタントには、魚介系やチキン系の強い旨味と香りを持つものが多く用いられます。特に酵母抽出物や核酸系調味料(イノシン酸など)は、アミノ酸と相乗して強力な旨味を呈示できるため有効です。前述のように猫はアミノ酸由来の旨味に敏感なので、パラタントに含まれるアミノ酸・ペプチド・核酸の組み合わせによって嗜好性が大きく向上します。

製品によっては複数種のパラタントを組み合わせ、嗅覚と味覚の両方にアピールする複合的な風味付けを行うこともあります。パラタントはまさにフード開発者の腕の見せ所であり、「猫が好む味と匂いのレシピ」とも言える重要な要素です。

後述する製造工程でも触れますが、パラタントには液体タイプと粉末タイプがあり、猫用ドライフードでは一般的に粉末パラタントが好まれる傾向にあります。これは液体で表面をベタつかせるより、乾燥した粉末状の風味付けの方が猫が食べやすい(食感を阻害しにくい)ためと考えられます。

製造加工と嗜好性の関係性

キャットフードの嗜好性は、製造方法や加工条件、最終製品のテクスチャー(食感)にも大きく影響されます。ドライフード(キブル)を例にとると、エクストルーダーによる加熱加圧成形の条件(水分含有量、温度、時間など)や、乾燥工程の度合いによって、フードの硬さ・密度・表面性状が変わります。こうした物理的性質はそのまま猫の食感の好みに関わってきます。

テクスチャ|食感

テクスチャー(食感)は嗜好性の重要な要素です。猫はカリカリとした食感を楽しむ一方で、硬すぎる粒や粉っぽい食べ物は嫌う傾向があります。

研究によれば、特にドライフードの粒密度が嗜好性において重要で、猫は密度が低く軽くて砕きやすいキブルを好むとされています。密度が低いほど噛んだときにサクサクと簡単に割れ、猫の小さな顎と歯でも負担なく食べられるからだと考えられます。

エクストルーダーの条件を調整して気泡を多く含むよう膨化させたり、原料組成を工夫して硬くなりすぎないようにすることで、この軽い食感を実現できます。逆に密度が高く硬い粒だと、猫が噛み砕くのを面倒に感じて途中で食べるのをやめてしまうこともあります。

粒の形状

粒の形状も猫の場合は無視できません。犬ではキブルの形(丸型、三角型、骨型など)は嗜好性にほとんど影響しないと考えられていますが、猫では特定の形状を好む可能性が示唆されています。米国AFB社の研究では、5種類の形状(円盤型、星型、三角形、穴あき三角、円柱)で嗜好性テストを行ったところ、丸形と星形のキブルが最も高い嗜好性を示したとの結果が報告されています。

特に丸形は星形よりも好まれたのですが、その理由として「丸形は表面積が大きく、パラタント(風味コーティング)がより多く付着できるためではないか」と分析されています。形状によって噛んだときの食感(割れ方、口当たり)が変わるためテクスチャーに影響を与えること、そして形状次第で付着できる風味の量も変わることが、この研究から示唆されます。

実際の製品開発でも、猫用では表面積が大きく角が少ない形(例:大きめの丸や厚みのある粒)が選ばれることが多いようです。もっとも、生産効率や製造上の制約もあるため、形状設計では嗜好性と実用性のバランスを取る必要があります(丸形は押出し成形しやすい等のメリットもあります)。

パラタントの付与方法

前節でも触れたパラタントの付与方法も加工上の重要ポイントです。ドライフードでは通常、成形・乾燥したキブルに対し最後に液体または粉末のパラタントをスプレーコーティングします。犬用では液体パラタントを用いて表面をしっとり仕上げることも多いですが、猫用ドライフードでは粉末パラタントを用いるケースが多いです。

粉末タイプは食感に与える影響が少なく、粒表面のベタつきを抑えられるため猫が好むと考えられます。液体パラタントは香り付け効果は高いものの、ウェットな口当たりになることで猫によっては嫌がる可能性があります。

一方、粉末パラタントはドライヤーで飛ばないよう調整が必要ですが、加工前に原料に混ぜ込む方法もあり、その場合は加熱中に風味や香り成分が生成されるとも報告されています。いずれにせよ、どの段階でどんなパラタントを使うかは嗜好性設計の肝となります。

水分含有量

また、水分含有量も嗜好性と密接に関係します。一般的に犬はしっとり柔らかい半生フード(セミモイストフード)を好む傾向があり、水分が増えると嗜好性が上がるとされています。それを反映して、近年犬用では嗜好性向上を謳ったセミモイストタイプの商品も登場しています。

一方、猫はどちらかというと乾いたカリカリを好むとも言われ、実際ドライキャットフードでは水分を高めに含ませた製品は少なく、香り付けも粉末コーティングが主流です。ただしこれはドライフード内での話で、猫全般で見ると多くの個体はウェットフード(高水分)を好みます。

したがって、「猫=乾燥が好き」と断言はできず、ドライを好むかウェットを好むかも猫それぞれです。ただ、ドライフード開発においては湿らせて半生状にするより、食感よく乾燥させた上で魅力的な香りをまとわせる方向が主流である、というのが現状でしょう。

粒の大きさ

さらに細かな加工要素として、粒の大きさも適切に設計する必要があります。猫の口は小さく奥歯の咀嚼運動も上下運動が中心(臼歯で磨り潰すことをあまりしない)なので、大きすぎる粒や平たい形状だと食べにくく残す場合があります。

一般に成猫用では直径8-12mm程度の粒が多く、あまり大粒にはしません。子猫用ではさらに小さめで、シニア用では歯が弱くても砕けるよう脆く作るなどの工夫も行われます。

総じて、製造加工によってフードの物理的性状を整えることは、嗜好性を最大化する上で欠かせない工程です。適切な加工条件で、猫が噛みやすく香り高い粒を作り上げ、その表面に猫好みの風味をまとわせる、これらがキャットフード開発者の腕の見せどころと言えるでしょう。

猫の嗜好性評価の方法

猫の嗜好性の研究や製品開発では、実際に猫に食べさせてその好みを客観的に評価する試験が行われます。これは人間の「官能評価」(テイスティング)に相当するものですが、相手が猫なのでアンケートで好みを聞くわけにはいきません。そこで摂食行動や摂食量を測定することによって、猫の嗜好性を間接的に数値化します。

二点比較法

最も一般的に用いられる手法が「二点比較法」(2ボウルテスト)です。これは2種類のフードを同時に猫の前に与え、どちらをどれだけ食べたかを比較する方法です。

具体的には、テスト対象となるフードAとフードBを用意し、十分空腹にした猫に対し左右2つの皿にそれぞれ同量盛り付けて同時に提示します。一定時間(例えば15分や1時間など)猫に自由に食べさせた後、各皿の減少量を計測し、どちらを多く食べたか(摂取量の比率)を求めます。

さらに、テスト開始直後に猫が最初にどちらの皿に口をつけたか(ファーストチョイス)や、最初の一定時間内にどちらを多く食べたか等も指標として記録します。複数日の試行で左右の皿配置を入れ替えたり、十分な頭数の猫で統計を取ることで、AとBの嗜好性の優劣を評価できます。

一般的に、摂取量の比率(Consumption Ratio, Intake Ratio)や選好率(Preference Percentage)が高い方が嗜好性が高いフードと判断されます。また第一選択率(First Choice %)も参考になります。例えば「フードA vs フードBのテストを10猫×2日行った結果、Aの方が平均摂取量比率で60:40となり、8割の猫がファーストチョイスでAを選んだ」というようにデータを解析します。

一点法(単独給与試験)

二点比較法は実用上もっとも多用されますが、他にも一点法(単独給与試験)や三点比較法、カフェテリア法(自由選択方式)などがあります。一点法は1種類のフードを一定期間与えて食べ残し量などを見る方法で、新製品の受容性(食べてくれるか否か)を確認するのに用います。

三点以上の比較やカフェテリア法では3種類以上のフードを同時に与え、動物の自由選択に任せて一番好まれるものを調べます。しかし実際の製品開発現場では、「どちらが好まれるか」を明確に判断できる二点比較法が最も信頼性が高く、頻繁に採用されています。

なお、ペットフードの嗜好性試験について公定の標準法は存在せず、各社・各研究機関がそれぞれ工夫したテスト基準で実施しているのが現状です。評価に使う猫の頭数や試験期間も様々ですが、統計的に有意な差を検出するにはできるだけ多くの猫で繰り返し試験することが望ましいでしょう。

猫は個体差が大きく、ある猫が大好物でも別の猫は見向きもしないといったことが珍しくありません。一部の猫だけで判断すると偏った結果になる恐れがあるため、十分なサンプル数で平均的な嗜好傾向を把握することが大切だと指摘されています。

嗜好性試験の結果の見せ方としては、先述の摂取量比率や選好率のほか、統計解析による有意差の検定(p値)なども用いられます。製品開発では「競合品Xと比較して有意に嗜好性が高い」といったデータを得られれば大きな強みとなります。また嗜好性試験と並行して、嗜好性パネル(多数の猫のオーナーに自宅で与えてもらい嗜好のフィードバックを集める)などのマーケティング調査が行われることもあります。

以上のような試験を経て、猫が本当に好んで食べるフードかどうかが検証されます。重要なのは、嗜好性評価はあくまで動物本人の反応を指標にするという点です。人間がいくら「おいしそう」「良い匂い」と思っても、猫にとって魅力的でなければ意味がありません。

開発者自身の感覚に頼らず、必ず猫たちの意見(=行動)をデータで確かめることが、ユーザーである猫の満足につながるのです。

まとめ:猫の嗜好性について

猫の嗜好性の仕組みについて、味覚・嗅覚の生理学から原料、加工、評価方法まで幅広く見てきました。まとめると、猫は味蕾が少なく甘味を感じない代わりに、嗅覚が鋭く旨味や脂肪の香りに強く反応する生き物です。

そのため、猫用フードでは「匂い」と「風味(旨味)」が特に重要であり、動物性たんぱく質や良質な脂肪、適切なパラタントの使用がカギとなります。また、食感や温度も無視できず、猫が食べやすい粒の硬さ・形状にしたり、適度に温めて香りを立たせる工夫も有効です。

そして最終的には、開発したフードを実際に猫たちに試してもらい、客観的なデータを取ることで本当に「おいしい」と感じてもらえているかを確認します。

猫の嗜好性は一筋縄ではいきませんが、だからこそ開発者にとってやりがいのあるテーマと言えます。科学的な知見と猫への深い洞察をもってレシピを設計し、多くの猫に「これは美味しい!」と喜んでもらえるフードを作る、これはペットフード開発者冥利に尽きる仕事でしょう。