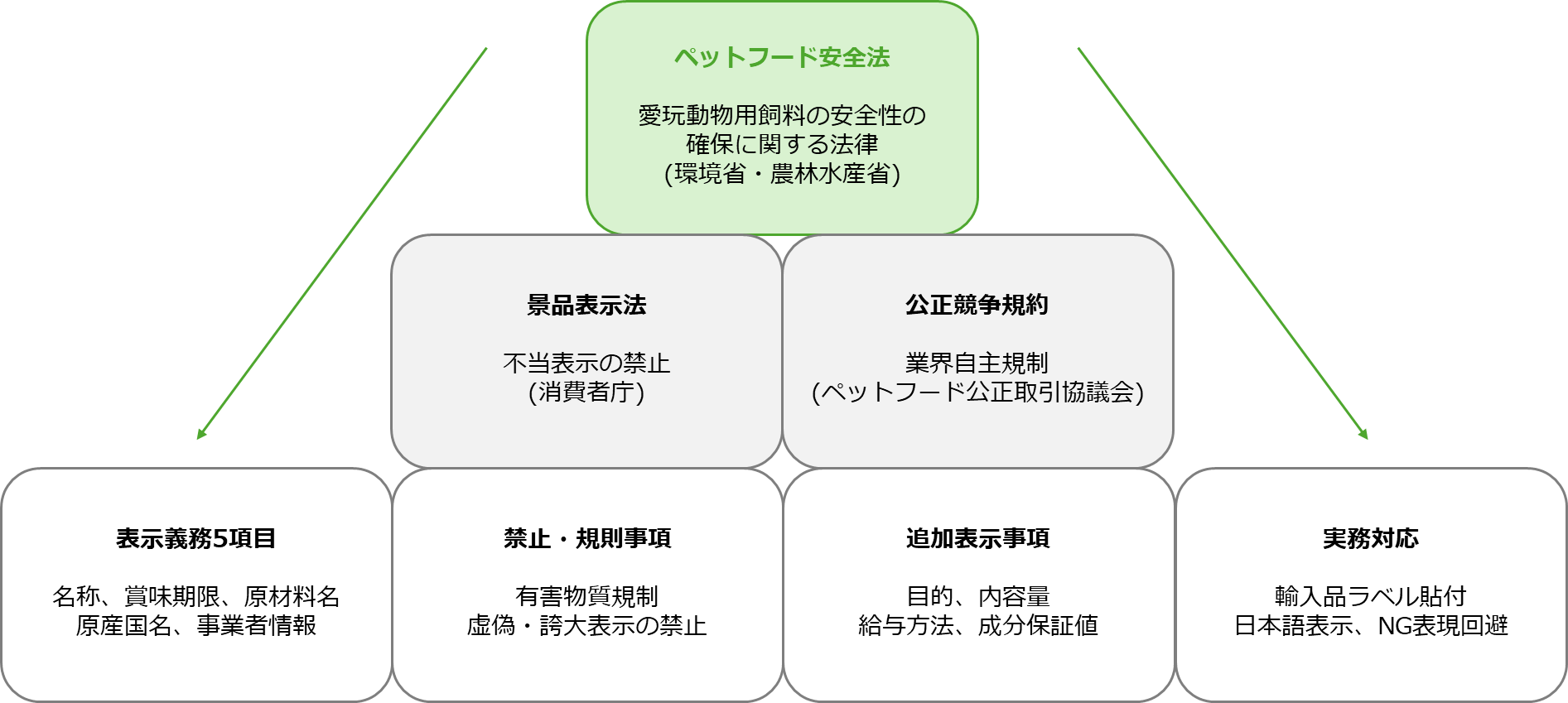

ペットフード(犬猫用)の販売には、人の食品とは異なる独自の表示ルールがあります。日本国内で販売するペットフードのパッケージには、法律で定められた「5つの必須表示項目」を日本語で明瞭に表示しなければなりません。さらに業界の公正競争規約に基づき、実務上欠かせない追加情報(総合栄養食などの目的や成分保証値、給与方法など)の表示が求められます。

本記事では、ペットフード安全法で義務付けられる表示項目とその詳細、公正競争規約に基づく表示事項、任意表示ながら実務上重要な代謝エネルギー(ME)表示、輸入品への日本語ラベル対応、原産国名表示のルール、NG表現の注意点、そしてラベル作成時のフォーマット例やチェックポイントについて、専門的かつ実務的な観点から徹底解説します。

短く区切った見出しごとに要点をまとめていますので、ペットフード表示の実務担当者の方はぜひ日々の業務にお役立てください。

ペットフード安全法「必須表示5項目」

ペットフード安全法とは?

- 正式名称:愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律

- 目的:ペットフードの安全性確保を図り、愛玩動物の健康を保護し、動物愛護に寄与

- 施行:2009年(平成21年)6月1日

- 所管:環境省・農林水産省(共管)

- 対象動物:犬および猫(現行法では対象を限定)

ペットフード安全法の特徴

- 必須表示5項目の義務化。

- 有害物質の規制。

- 製造・輸入業者の届出義務。

- 国による監視と措置命令。

表示違反の罰則

表示義務違反は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。

ペットフードは法律(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律、通称ペットフード安全法)によって表示すべき事項が定められています。

人用食品の「食品表示法」はペットフードには適用されず、代わりに2009年施行のペットフード安全法が基準を示しています。この法律に基づき、販売用ペットフードのパッケージには次の5項目を日本語で表示することが義務付けられています。

以下、それぞれの項目について実務上押さえておきたいポイントを詳しく解説します。

1. 名称:ペットフードの名前と用途区分

ペットフードの名称とは、製品の名前および犬用/猫用の種別表示を指します。パッケージ正面の製品名から、そのフードが犬用か猫用か一目で分かるよう表示する必要があります。

例えば商品名とは別に「〇〇ドッグフード」「△△キャットフード」のように明示します。また、一括表示欄(詳細表示ラベル)内にも「犬用」「猫用」と記載し、製品が犬用・猫用のどちらであるかを重ねて示します。両方に与えられる製品であれば「犬用・猫用」と併記しなければなりません。

表示例

「成犬用〇〇フード」「子猫用栄養補助食品」など、対象動物やライフステージが分かる名称を付記します。犬・猫以外の動物にも与えられる場合には「犬用・猫用・◯◯用」といった形で犬用/猫用であることが明確に分かる表示が必要です。名称表示は消費者にとって最初に目に留まる重要情報です。法律上は単に犬用・猫用の別を表示すればよいとされていますが、実務上は製品コンセプトに応じて成長段階(幼猫用・成犬用など)や用途も名称に含めて分かりやすく表現するケースが多いです。例えば「成犬用総合栄養食〇〇」「体重管理用キャットフード△△」のように記載すれば、一目で対象と目的が伝わります。

2. 賞味期限:年月(日)の明瞭表示

ペットフードの賞味期限は、製品の劣化や品質低下なく美味しく与えられる期限を示す日付です。表示方法は「年月日」または「年月」で記載する決まりになっており、西暦年・月・日の順で表示します。

例えば「2025年10月31日」あるいは年月のみの場合「2025年10月」のように記載します(年月表示の場合、その月末日が賞味期限となります)。賞味期限の文字列(例:「賞味期限:」)と併せて、算用数字で見やすく表示してください。

製造ロットの都合等で賞味期限をコード化(例:袋の縫製部に印字された英字や番号による表記など)している場合は、消費者に分かりやすい説明を補記することが望まれます。

例えば「LOT番号中の“2306”は2023年6月を意味します」や「賞味期限は裏面下部に日月年の順で記載」等の注記を付け、誤解のないよう配慮します。

なお、賞味期限を表示した上で、製造年月日や消費期限を任意に追加表示することも可能です。いずれにせよ、賞味期限は安全性と品質保証の観点から非常に重要な項目であり、消費者が容易に確認できるようはっきりと表示しましょう。

3. 原材料名:全原材料を含有量順に表示

原材料名欄には、そのペットフードに使用したすべての原材料を余すことなく記載する必要があります。添加物(保存料や着色料など)も含め、基本的には使用した全原料を一覧表示します。法律上、原材料の表示順について明確な規定はありませんが、一般には含有量の多い順に記載することが望ましいとされています。

公正競争規約に沿って表示を行う場合、添加物以外の原材料を使用量順に列挙し、その後に添加物をまとめて記載する形式が推奨されています。

また、着色料・保存料・酸化防止剤など特定用途の添加物を使用している場合には、添加物名とともに用途(機能)名も併記しなければなりません。例えば「酸化防止剤(ミックストコフェロール)」のように書き、何の目的で添加しているかが分かるようにします。

一部の加工助剤(製造工程で使用し最終製品中に残存しない物質など)については表示を省略できる場合があります。ただし省略が許されるのは科学的に合理的な根拠が示せる場合に限られます。表示漏れと見なされないよう、加工助剤の扱いには注意が必要です。

また、ビタミン・ミネラル類のプレミックスを使用している場合にも留意点があります。まとめて「ビタミンミックス」などと表示することは認められず、含有する各種ビタミンやミネラルの名称を個別に列記する必要があります。例えば「ビタミンA,ビタミンD,カルシウム,亜鉛…」のように具体的な成分名をすべて挙げます。

原材料名の欄は消費者が製品の内容を判断する重要な情報源です。

他社製品との差別化ポイント(例えば「◯◯産チキン使用」「グルテンフリー」等)を伝えたい場合でも、法令範囲内で正確に表示する必要があります。

原材料の産地や品質を強調する表現を入れる際は、後述する優良誤認表示とならないよう十分注意しましょう(例:「○○産鶏肉○%使用」など事実ベースかつ誤解のない記載にとどめる)。

4. 原産国名:最終加工国の表示

原産国名は、そのペットフードの最終加工工程を完了した国を表示します。輸入品の場合、原料産地ではなく最終的に製品として完成した国名を示すのが原則です。

「原産国:○○」という形で国名を記載し、日本で製造された場合には「国産」と表示することも可能です。例えば原材料が米国産であっても製品がタイで加工・包装されたなら「原産国名:タイ」と表示します。

原産国表示は消費者にとって製品の信頼性や安全性に関わる情報です。したがって、表示について誤認を与えるような他国名の記載や装飾は厳禁です。

例えば原産国とは別の国の国旗や地図をパッケージに大きくあしらう、商品名に原産国以外の地名を冠する(実際にはフランスで作られていないのに「Paris」などと称する)といった表示は優良誤認のおそれがあります。

公正競争規約でも「原産国表示とは別に、原産国に誤解を与える表示をしてはならない」と明記されているため、海外原料を使用していることをアピールする場合も、あくまで原産国名の表示と矛盾しない範囲にとどめることが重要です。

5. 事業者名および住所:表示責任者の明示

ペットフードのパッケージには、製造者や輸入者といった事業者の氏名(名称)および住所を表示する義務があります。これは万一製品に問題が発生した際に、どの事業者が責任を負うのかを明確にし、迅速な原因究明・回収を可能にするためです。

表示にあたっては、その事業者が製造業者なのか輸入業者なのか販売業者なのか、種別を明記することが推奨されています。具体的には「製造者:〇〇株式会社 住所△△」や「輸入者:◇◇商事株式会社 住所□□」といった形式で、事業者の種類・名称・所在地を一連で記載します。

「製造元」「販売元」などといった表現は用いず、「製造業者」「販売業者」等の正式な種別名称を使うようにします。法律上は「氏名または名称および住所」の表示義務となっている為、事業者名だけではなく所在地まで含めて表示しなければなりません。

輸入品の場合は、日本国内で流通に責任を持つ輸入業者を表示するのが一般的です(必要に応じて併せて海外製造元を表示しても構いませんが義務ではありません)。住所表示は都道府県・市区町村名以降を省略せず、ビル名・部屋番号まで正確に記載しましょう。

表示例

○ 製造者:〇〇ペットフード株式会社

東京都千代田区○○1-2-3 ○○ビル5階

× 製造元:〇〇ペットフード(株)

東京都千代田区以上がペットフード安全法で義務付けられた5項目です。これらはできる限り一括してひとつの表示欄にまとめて記載することが望ましいとされています。パッケージのスペースに制約がある場合でも、消費者にとって分かりやすいよう配置に工夫が必要です。次からは、「公正競争規約」に基づく追加の表示事項や任意情報について解説します。

公正競争規約に基づく「4つの表示項目」

ペットフード業界には、表示に関する自主ルールである「ペットフードの表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会および消費者庁認定)が存在します。

ペットフード公正取引協議会の会員企業はこの規約を遵守した表示を行っており、法律上必須の5項目に加えてさらに4項目(目的、内容量、給与方法、成分)を表示することになっています。

会員でない企業にとってこれら追加項目は法的義務ではありませんが、業界の標準的な表示事項として実務上ほぼ必須と言えるでしょう。消費者にとって有用な情報であり、販売現場でも求められるためです。

ペットフードの目的:用途区分の表示

公正競争規約では、すべてのペットフード製品に「ペットフードの目的」を表示することが求められます。これはそのフードがどのような用途・位置付けの製品か(主食なのかおやつなのか等)を明示するもので、規約上、上記4区分のいずれかに分類して表示します。

総合栄養食

犬や猫が毎日の主要な食事として必要な栄養素をすべて含み、水と一緒に与えるだけで健康を維持できるバランスの取れたフード。ペットフードと新鮮な水だけで特定の成長段階(幼犬期、成犬期、高齢期など)の健康を維持できるよう設計されており、該当する成長段階(ライフステージ)が必ず併記されています(例:「成犬用」「オールステージ(全成長段階)対応」等)。

「総合栄養食」と表示するためには、AAFCO規約で定められた栄養基準を満たす必要があり、分析試験または給与試験によって基準適合が証明されていることが条件です。パッケージには「この製品は○○用の総合栄養食の基準を満たしています」といった証明文が記載されることもあります。

間食

しつけのご褒美やおやつとして与える補助的な食品です。ジャーキー、ビスケット、フリーズドライ類などが典型で、おやつやスナックといった表示も可能です。主食ではなく嗜好性重視の食品であるため、与えすぎに注意する旨を伝えることも望ましいでしょう。

療法食

獣医師の指導の下で特定の疾患の治療・管理を栄養面からサポートすることを目的としたフードです。一般の市販ペットフードとは用途が異なり、例えば腎臓病用やアレルギー対応など特定の健康状態に合わせて栄養成分を調整した製品です。

「必ず獣医師の指導の下に給与してください」等の注意書きをパッケージに明示することが求められます。療法食の表示を行う場合、その商品名や説明に対象となる疾病・健康状態を明記し、公正取引協議会への届出が必要になる点にも注意が必要です(薬機法との関係から、療法食と認められる範囲の表示に留める必要があります)。

その他の目的食

上記以外の目的を持つフードです。例えば特定の栄養素を補給するための補完食や、総合栄養食ではない一般食(トッピングや副食として与える製品)などが該当します。総合栄養食ではないため、この種の製品には「◯◯と一緒に与えてください」「◯◯(総合栄養食)と組み合わせて使用してください」等、他のフードと併用する旨の表示が求められます。具体的な表示例として、「一般食(おかずタイプ)」「栄養補完食」「副食」などの文言が規約上挙げられています。

目的区分の表示により、消費者はそのフードの役割を正しく理解できます。特に「総合栄養食」と表示する場合は、その製品だけで栄養が完結するか否かという極めて重要な意味を持ちます。

逆に、総合栄養食の基準を満たさない製品に誤って「主食になる」と受け取られる表示をしてしまうと優良誤認(消費者に不当な誤解を与える表示)となりかねません。

内容量:正味重量または個数の表示

ペットフードの内容量(正味量)も、公正競争規約で表示が求められる事項の一つです。内容量はパッケージに含まれるフードの量を明示するもので、重量(gやkg)あるいは体積(ml、L等)の単位で記載します。

小分け包装された製品の場合、「100g×10袋」のように総量と内訳を表記すると親切です。おやつ類(間食)の場合には、「◯本」「◯個」のように数量単位で表示することも認められています。

内容量表示は計量法など他の法令とも関わる部分です。特に重量表示をする際は実際の内容量と表示が合致していること(内容量不足になっていないこと)を念入りに確認しましょう。

製造ロットによるバラつきで表示量を下回ることがないよう、適切な計量管理が必要です。また、内容量を誇大に見せるようなパッケージング(容器の過剰な空隙など)は過大包装と見なされ不当表示となります。

給与方法:適切な給餌量・頻度の表示

給与方法(与え方)の表示では、そのペットフードを一日にどれくらいの量与えればよいか、どのように与えるかのガイドラインを示します。

ペットの年齢・体重・活動量によって必要なエネルギー量が異なるため、一般的なモデルケースでの1日あたりの給与量や給与回数を記載します。

記載方法は文章による説明のほか、体重別の表形式、イラストなどを用いても構いません。消費者が直感的に必要量を把握できるよう、できるだけ分かりやすく工夫することがポイントです。

表示例

「体重5kgの成犬には1日約100gを2回に分けて与えてください」「体重別の1日標準給与量:表参照」など。小型犬・中型犬・大型犬といった区分ごとにグラム数を示す表を載せたり、「子犬には本品をふやかして与えてください」等の注意書きを添えるケースもあります。給与方法の表示は法定義務ではありませんが、飼い主の給餌ミスを防ぎ健康を守る上で不可欠な情報です。特に総合栄養食の場合、適切な給与量を守らなければ栄養過多や不足を招く恐れがあります。

また減量用フードなどでは給与量の調整が重要になるため、目安量のみならずカロリー量(後述の代謝エネルギー)表示と合わせて検討できる記載が望ましいでしょう。

製品コンセプトに応じて、与え方のアドバイスや注意点(例:「新鮮な水をいつでも飲めるようにしてください」)も適宜盛り込むと親切です。

成分保証値:栄養成分の含有率

公正競争規約に基づき、ペットフードのパッケージには主要な成分含有率(保証成分値)を表示することが求められます。具体的には以下の5つの成分について、それぞれの含有割合を重量百分率(%)で表示します。

以上の5成分はペットフードの栄養価を示す基本指標であり、保証成分表(成分分析値)として必ず表示されます。表示にあたっては、タンパク質と脂肪については最低含有量(~以上)、繊維・灰分・水分については最大含有量(~以下)の形で記載する点に注意してください。

例えば「粗たん白質25%以上、粗脂肪15%以上、粗繊維4%以下、粗灰分8%以下、水分10%以下」のように表記します。この5項目はペットフードの栄養バランスを示すうえで重要な手がかりとなります。

特に総合栄養食では各成分が適正な範囲に収まっていることが不可欠です(AAFCOの栄養基準などに適合していることが前提となります)。

製品開発担当者は、自社製品の分析値が表示どおりかつ基準を満たしていることを試験等で確認し、正確な成分保証値を表示してください。万一実際の成分が表示値を大きく逸脱していると、景品表示法上の問題のみならずペットの健康被害にもつながりかねません。

任意項目:代謝エネルギー(ME)表示

代謝可能エネルギー(ME: Metabolizable Energy)とは、ペットフード1kgあるいは100gあたりに含まれる利用可能エネルギー量、いわゆるカロリーを指します。日本のペットフード表示においてエネルギー(カロリー)表示は法定の必須項目ではなく任意表示ですが、近年の実務ではほとんど全ての製品でME値が表示されるのが一般的です。

欧米ではすでにカロリー表示が義務化されており、米国AAFCOの基準では全てのドッグフード・キャットフードにエネルギー含有量の表示が求められています。日本でも明確な義務こそないものの、適切な給与量の設定や製品間の比較検討のためにエネルギー情報は不可欠であるため、事実上必須の表示項目と言えるでしょう。

ME値の計算方法には、一般的に米国AAFCOが承認する計算式(Modified Atwater係数など)や実測値の利用があります。開発担当者は自社製品の保証成分値から推定カロリーを算出したり、必要に応じて分析試験により実測カロリーを把握した上で、表示に反映させます。

表示形式は「代謝エネルギー(ME):◯◯kcal/100g」のように100gあたりのエネルギー量を記載する例が多く見られます。小袋包装の場合や1個あたりで量が決まっているおやつでは、「1袋(○g)あたり△kcal」や「1個あたり◯kcal」とすることもあります。

海外製品への表示言語と言語別対応

上述の必須表示項目および公正競争規約に基づく表示事項は、すべて日本語で表示する必要があります。たとえ海外製のペットフードであっても、日本国内で販売する以上、法律上要求される表示は日本語で消費者に示さねばなりません。

輸入ペットフードの場合、現地語のパッケージ表示だけでは当然不十分ですので、必要項目を網羅した日本語のラベル(ステッカー)を別途貼付して販売します。

輸入業者は、自社が責任業者として上記表示内容を正確に日本語化し、見やすい箇所に表示する義務があります。実務上、輸入品への日本語ラベル貼付では以下の点に注意が必要です。

ラベルは剥がれないよう貼付

袋や缶の表面の清掃・脱脂を行い、強粘着のラベルを用いるなどして、輸送中や店頭でラベルが剥がれ落ちないようにします。表示ラベルの剥離はそのまま法令違反(無表示販売)につながります。

元の表示と矛盾しないこと

オリジナルのパッケージに英語等で表示がある場合、日本語ラベルの内容と矛盾しないようにします。例えば、原産国表示や賞味期限が元表示にある場合でも、日本語ラベル側で改めて正しい情報を示し、必要なら元の記載をシールで隠すなどの対応も検討します(誤認を招くおそれのある表示が元パッケージにある場合は特に注意が必要です)。

フォーマットの統一

日本語ラベルでは、一括表示欄として前述の項目をひとまとめの欄に記載することが望ましいです。元のデザインに合わせて適切な位置と大きさで配置し、あまりに小さすぎて読めないといったことのないようにします。文字の大きさ・フォントも可読性の高いものを選びましょう。

輸入業者情報の明示

「輸入業者:◯◯(社名)、住所:△△」のように、必須項目である事業者名・住所を正しく記載します。海外メーカー名を併記する場合でも、責任を負う日本の輸入販売業者が明確になるようにします。

原産国名表示の実務ポイント

原産国名の表示ルールについては前述しましたが、ここでは実務上出てくる具体的な疑問点や判断基準を補足します。原産国名は最終加工工程を行った国を表示するのが原則です。

しかし複雑なサプライチェーンでは「最終加工工程」をどこに位置付けるか迷うケースもあります。以下に典型的なケースを挙げ、その対応を解説します。

ケース1:原料調達国と製造国が異なる

ニュージーランド産チキンを使用し、日本国内の工場で調理・包装したドッグフード。

この場合、最終加工(製品化)を行った国は日本なので、原産国名は「日本(国産)」と表示します。

原材料の主要原産地を強調したい場合は、パッケージの別の箇所に「原材料にニュージーランド産チキン使用」のような補足情報を載せることは可能です。

ただしその表示が原産国を誤認させる恐れのないよう、レイアウトや表現に配慮します(例えば国旗の表示や大きな文字で「NEW ZEALAND」などと記すのは避ける)。

ケース2:製造国と最終包装国が異なる

タイの工場で製品を製造し、最終的な小分け包装を日本国内で行ったキャットフード。

一般的に、包装のみの工程は実質的な品質変更を伴わないため、最終包装が日本であってもタイで製品が完成しているなら原産国名は「タイ」となります。

最終包装国を表示する必要はありません。この場合、商品には「原産国名:タイ」と表示しつつ、販売者情報の欄に日本国内の業者(例:販売者◯◯社)を記載することで、日本でパッケージングされた旨は担保されます。重要なのは、消費者がその製品自体の製造起源を正しく理解できる表示になっていることです。

ケース3:複数国で段階的に加工した

原料を米国で加工 → 最終仕上げをカナダで実施して輸入。

このように製造工程が多国にまたがる場合、その最終的な完成国(例ではカナダ)を原産国名とします。中間加工国(米国)は表示しません。もしどうしても触れたい場合は、「原材料の一部は米国加工」などと事実ベースで小さく注記する程度に留めるべきでしょう。

とはいえ通常、原産国名は一か国しか表示しないものです。他国名を追加することは混乱のもとになりますので避けてください。

原産国名の判断に迷ったら、「その製品になった国はどこか?」と考えてください。袋や缶に詰めただけでは製品になったとは言えません。原料を混合・成形・加熱等してドッグフード・キャットフードという完成品にした場所が原産国です。

優良誤認・過大包装など表示上の禁止事項

最後に、ペットフード表示におけるNG表現や注意すべきポイントを整理します。いくら表示項目を網羅しても、表現内容が不適切では元も子もありません。

景品表示法に基づき、公正競争規約でも以下のような不当表示(消費者に誤認を与える表示)の禁止事項が定められています。実務担当者はパッケージデザイン・文言を決定する際、これらに抵触しないか十分チェックしましょう。

分類・用途の誤認

製品の実態が前述の目的区分に合致しないにもかかわらず、総合栄養食や療法食などと誤認される表示をしてはいけません。例えば、主食にならない一般食なのにパッケージ正面に「○○フード(全年齢対応)」とだけ書かれていると、総合栄養食と誤解される恐れがあります。実態に即した用途表示を心掛けてください。

原材料の誇張表示

製品中の特定原材料がごく少量しか含まれないにもかかわらず、あたかも主要成分であるかのように強調する表示は禁止です。公正競争規約では、「ビーフ」「チキン」「サーモン」等の原材料名は、その原材料を内容量の5%以上使用していなければ、製品名や写真等に表示してはならない」と規定されています。

例えば、牛肉由来成分が1%しか入っていないのにパッケージに牛の写真や「ビーフ入り」の文字を大きく出すのはNGです。原材料名を冠する以上、最低でも5%以上は使うよう処方設計し、それ未満の場合は風味表現(例:「ビーフフレーバー」)などに留めましょう。

根拠のない優良誤認表示

客観的な根拠なく、自社製品を過度に良く見せる表現も禁止されています。「特選」「最高級」「No.1」など、自社製品が他よりも格段に優れている印象を与える文言は、裏付けデータや明確な基準が無ければ使えません。

特にランキング1位といった表示は、正式な受賞歴や統計データに基づく場合のみ許されます。消費者に漠然と「このフードは他より上質」と思い込ませるコピーは避け、アピールしたい点がある場合は具体的な事実(例:「国内○社の獣医師に評価されました」など)で示すようにしてください。

他社製品の誹謗・不安を煽る表示

競合他社やその製品を根拠なく中傷したり、安全性に疑念を抱かせるような表示も不当表示となります。例えば「◯◯社のフードは危険」「穀物入りフードは有害」といった断定的な表現は、科学的根拠がなければ使用不可です。

他社と比較して自社が有利であることを謳う場合でも、その比較内容が事実かつ明確でない限り認められません(例:「当社比〇〇%カロリーカット」といった自社内比較はOKでも、「他社製品より安全」はNG)。公正な競争環境を乱す表示にならないよう注意しましょう。

受賞・推奨の虚偽表示

実際には受賞していない賞や承認を得ていない推奨文を表示して消費者の信用を高めるような行為は禁止です。「○○賞受賞」「△△協会推奨」などの文言を載せる場合は、事実としてそのような事実がある場合に限ります。

当然ながら架空の団体のお墨付きを謳うことなど言語道断です。第三者のお墨付き表示は強力な宣伝になりますが、厳格に事実に基づくことが求められます。

成分・製法に関する優良誤認

ペットフードの成分や製造方法について、「当社独自の製法で他より栄養価が高い」など著しく優良であると誤認させる表示もNGです。例えば「生肉使用で他社品より高栄養」などと謳う場合、その優位性を裏付ける客観データがなければ不当表示とみなされかねません。

製法や原材料の特徴をアピールする際も、言い切り表現や比較級を安易に用いず、事実ベースで穏当な表現に留めてください(「◯◯製法により新鮮さを保っています」程度なら許容範囲でしょう)。

その他全般

上記以外でも、商品内容や取引条件について実際以上に有利に見せる表示は広く禁止されています。要は消費者に誤解される余地のある宣伝表現は避けるべきです。

例えば「●●サービス無料!※ただし初回のみ」等の但書きを極端に小さくするような手法も不誠実です。ペットフードは大切な家族であるペットの健康を左右する商品ですから、誠実かつ透明性の高い情報開示を心掛けましょう。

過大包装の禁止

表示の内容ではありませんが、製品包装そのものにも注意が必要です。内容物に対して明らかに過剰な大きさの容器包装を用いて内容量が多く見えるようにすることは、不当表示(優良誤認)となります。

例えば、中身200gしかないのに500g程度入っていそうな大袋に少しだけ入れて販売する、といった手法は景表法違反となり得ます。適正な容量のパッケージを使用し、消費者が実量を誤認しない範囲にとどめましょう。

以上のNG表現・禁止事項は、公正競争規約および景品表示法に基づく最低限のルールです。表示担当者はデザインやコピーを決める段階で、必ず複数人でレビューし法令チェックを実施しましょう。必要に応じて法律の専門家や業界団体のガイドラインを参照し、適切な表現かどうか確認することをおすすめします。

ラベル作成フォーマット例

ペットフード表示ラベルの(一括表示欄)フォーマット例を掲載するので参考にしてみて下さい。

名称:〇〇ペットフード(犬用・成犬用)

賞味期限:2025年12月31日(直射日光を避け常温保存)

原材料名:穀類(トウモロコシ、米)、肉類(チキン、ビーフ)、豆類(大豆)、ミネラル類(カルシウム、リン)、ビタミン類(A、B2、D)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)

原産国名:タイ王国

輸入者:△△商事株式会社 東京都新宿区○○1-2-3

----------------------------------------- -------

目的:犬用総合栄養食(成犬用)

内容量:3kg

給与方法:成犬(体重5kg)…1日あたり約100g(2回以上に分けて与えてください)

成犬(体重10kg)…1日あたり約160g(2回以上に分けて与えてください)

成分:粗たん白質 24%以上、粗脂肪 12%以上、粗繊維 4%以下、粗灰分 8%以下、水分 10%以下

代謝エネルギー:約350kcal/100g上図はペットフード表示ラベルの一括表示例です。上段に法律で義務付けられた5項目(名称、賞味期限、原材料名、原産国名、事業者名住所)が日本語で記載され、下段の破線より下に公正競争規約に基づく項目(目的、内容量、給与方法、成分保証値)が表示されています。

例えば、この例では名称欄に「〇〇ペットフード(犬用・成犬用)」と犬用である旨が示され、賞味期限欄には具体的な年月日が記載されています。原材料名欄では穀類、肉類、豆類、ミネラル類、ビタミン類、酸化防止剤といったカテゴリ毎に使用原料が列記されており、添加物である酸化防止剤については用途名込みで表示されています。

原産国名は「タイ王国」、事業者欄には「製造者:△△商事株式会社(住所)」と明記されています。破線以下では目的が「犬用総合栄養食」と示され、内容量3kg、与え方として体重あたりの給与量と回数の指示、成分保証として粗タンパク質・粗脂肪(以上)、粗繊維・粗灰分・水分(以下)の各数値が記載されています。実務担当者は、このようなフォーマットをベースに自社製品用にカスタマイズするとよいでしょう。

上記は一例ですが、実務では製品特性に応じて多少フォーマットを変更する必要があります。例えば、原材料名の書き方一つとっても、カッコ書きを用いてカテゴリ分類する方法(上記例のように穀類、肉類など)と、使用量順に単純列記する方法があります。

また目的や給与方法の詳細も、製品が総合栄養食か間食かで必要な表記が違います。自社の商品分類に合わせて過不足なく情報を盛り込むことが大切です。

ラベル作成時の最終点検事項

最後に、ペットフード表示ラベル作成・点検時のチェックポイントをリストアップします。以下の点を一つひとつ確認することで、表示漏れや不適切表示のリスクを低減できます。

法定必須5項目

公正競争規約による追加事項

NG表現の点検

NG表現の点検

誤った表示は景品表示法違反や公正競争規約違反となるだけでなく、ペットフード安全法上の罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となることがあります。

以上、ペットフードの包装ラベルに必要な表示要件と実務対応について詳しく解説しました。表示は単なる義務作業ではなく、自社製品の信頼性をアピールし顧客の安心感を高めるための重要なコミュニケーション手段です。

法令順守はもちろん、消費者目線に立った分かりやすさ・誠実さを追求したラベル作りを心がけましょう。適切な表示によって、ペットと飼い主双方の幸せと安心につながる製品提供を実現できることを願っています。