成猫用ドライフードのレシピ設計は「基準クリア=完成」ではありません。AAFCO準拠を土台に、栄養素の比率設計(Ca:P、タウリンなど)を起点とし、尿路ヘルス・嗜好性・消化性・原材料・製造条件を一気通貫で最適化する発想が鍵です。本記事は数値の羅列ではなく「配合×給与量」を連動させる実務思考を解説します。

栄養目標設定の基礎

| 栄養素 | 最低必要量 | 推奨量 | 最大許容量 |

|---|---|---|---|

| タンパク質 | 26.0%以上 | 30-35% | – |

| 脂質 | 9.0%以上 | 10-18% | – |

| タウリン | 0.1%以上 | 0.15-0.2% | – |

| カルシウム:リン比 | 1:1 | 1.1:1-1.5:1 | 2:1 |

成猫向けフードを設計する際は、AAFCO(米国飼料検査官協会)などが定める栄養基準に基づき全ての必須栄養素を過不足なく含むことが基本です。

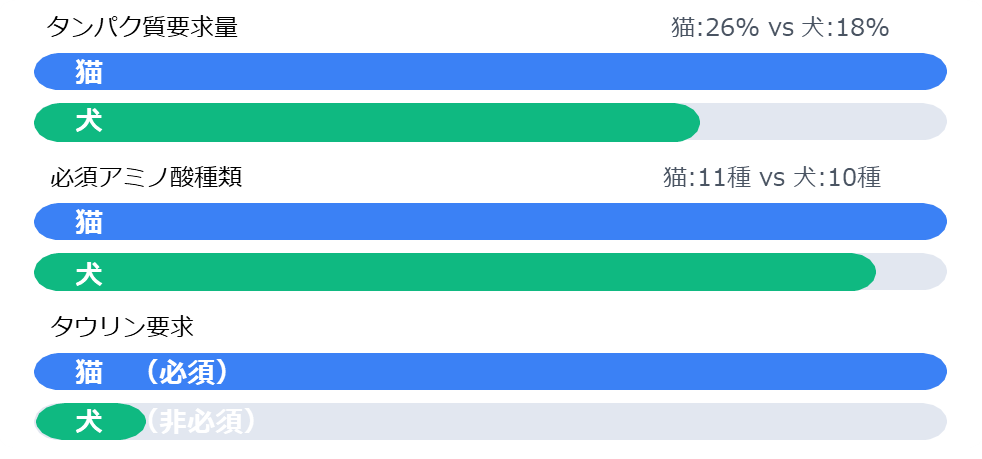

具体的な栄養必要量はAAFCOやFEDIAF(欧州ペットフード工業連合)のガイドラインに示されており、AAFCOでは成猫維持期の最低基準としてタンパク質26%以上、脂質9%以上(いずれも乾物基準)が推奨されています。

猫に不可欠なタウリン

これらはアミノ酸や脂肪酸、ビタミン・ミネラル類の細かな必須量にも言及されています。特に猫はタウリンなど犬には不要な栄養素を必要とするため、動物性原料などから十分な供給が必須です。

タウリン不足は心筋症や網膜変性を引き起こすため、AAFCO基準でもタウリンの最低含有量が定められており、例えば乾燥フードでは25mg/100kcal程度(およそ0.1%以上)に設定されています。

カルシウムとリンのバランス

また、骨格の健康にはカルシウムとリンのバランス(Ca:P比)が重要で、一般に1:1前後を目安に適正比率を保つ必要があります。過剰なリンはカルシウム吸収を阻害し、不足や不均衡は骨代謝や副甲状腺機能に悪影響を及ぼします。

蛋白質とエネルギーの比率

栄養設計では単に各栄養素を基準値以上満たすだけでなく、栄養バランスが取れていることが肝要です。特にタンパク質とエネルギーの比率(タンパク質:カロリー比)は、猫のような完全肉食動物では重要な指標です。

高脂肪食は同じ摂取カロリーでもたんぱく質密度(g/1000kcal)が低くなりがちです。密度が必要基準を下回ると、体は必須アミノ酸を確保するため体タンパクを分解し、その一部がエネルギーとして失われます。

したがって、フードのエネルギー密度と給与量を踏まえ、少ない摂食量でも必要なタンパク質やその他栄養素を確保できる濃度設計にすることが求められます。これは「エネルギー設計は給与量設計と直結するため、配合と給与量をセットで考える」べきという考え方です。

例えば、脂肪分を増やして高カロリー化する場合は、タンパク質含有率も相応に高めないとタンパク質不足に陥る可能性があります。総じて、成猫フードの栄養ターゲットは絶対値よりもバランスを重視し、各栄養素がお互いに適切な比率で含まれるよう設計することが重要です。

尿路ヘルス設計|成猫で最重視

成猫用フード開発で最優先すべきリスク管理事項のひとつが尿路の健康(尿路ヘルス)です。猫は泌尿器系のトラブル(尿石症や下部尿路疾患)を起こしやすいため、フードの配合によってそのリスクを低減する配慮が欠かせません。尿路ヘルスに関与する主な要素は尿のpH(酸性度)、ミネラル成分(特にマグネシウムやリン)、そして水分摂取量です。

pH(酸性度)

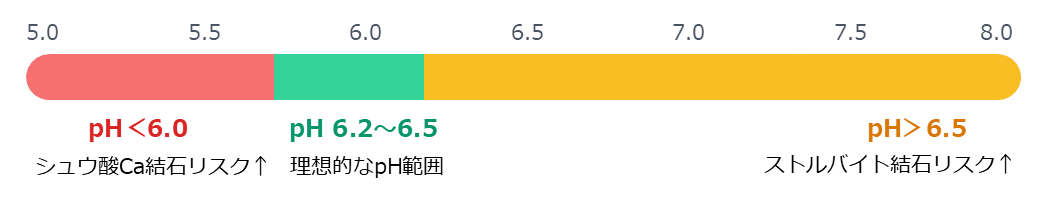

まず尿pHについて、猫の尿は本来やや酸性(pH6前後)ですが、長期間pHが中性-アルカリ性側(pH6.5以上)に傾くとストルバイト結晶(リン酸マグネシウムアンモニウム)の形成リスクが大幅に高まることが知られています。

実際、ある研究では尿pH6.5-6.9の猫は、pH6.0-6.2の猫に比べてストルバイト結石を形成する確率が2倍になると報告されています。そのため市販の尿路ケアフードでは、尿を適度に酸性に保つ処方(pHを6.0-6.5程度に調整)や、マグネシウム含有量を制限することでストルバイト結石の予防を図っています。

実際、1980年代以降にマグネシウムを制限し尿を酸性化する療法食が普及した結果、猫のストルバイト結石の発生率は大きく低下しました。

しかし一方で、過度の尿酸性化にも注意が必要です。尿pHを6未満に強く酸性側へ寄せすぎると、今度はシュウ酸カルシウム結石のリスクが高まることが指摘されています。これは尿を酸性にしすぎた結果、カルシウムの排泄が増えたり尿中の結石抑制因子が減少するためと考えられています。

実際、尿pH6.0前後になるよう強酸化したフードを与えた猫では、適度な酸性(pH6.5前後)のフードを与えた場合に比べ、カルシウム結石の形成リスクが3倍に増加したとの報告があります。

したがって尿路ヘルス設計では、ストルバイトとシュウ酸塩の双方を防げるよう尿pHを適度な範囲(おおよそ6.2-6.5)にコントロールすることが理想です。

ミネラル成分(特にマグネシウムやリン)

ミネラル成分では、ストルバイトの構成要素であるマグネシウムやリンの過剰を避ける必要があります。高マグネシウム・高リンの食事はストルバイト尿石の形成リスクと関連することが知られ、AAFCOの栄養基準でもマグネシウムやリンの適正な含有量上限が定められています。

尿路ケアフードではしばしば「低マグネシウム」などと表示され、原材料やサプリメントでリンやマグネシウム量を調整しています。また、適度なナトリウム含量も重要です。

ナトリウムをやや高めに配合することで猫の飲水量を促進し、尿を希釈して結石形成を防ぐ手法もあります(ただし塩分過剰には要注意)。

水分摂取量

さらに水分含量も大きな要因です。猫は元来あまり喉の渇きを感じにくい動物で、乾物の多い食事では自発的な飲水量が不足しがちです。尿が濃縮され比重が高くなると結晶・結石が形成されやすくなるため、フードの水分を増やす(ウェットフードの利用など)ことで尿を希釈しリスク低減が期待できます。

実際、ウェットフード主体で飼育されている猫はドライフード主体の猫に比べて飲水量は少なくても総水分摂取量が多く、尿も希釈されます。そのため尿路ケアを重視する場合、製品の形態(ドライ vs ウェット)や水分量の設計も重要な検討ポイントになります。

総合的に、成猫フードでは尿が適度に酸性で希釈された状態を維持できるよう、ミネラル組成と水分含有を調整し、尿路疾患のリスクマネジメントを行うことが求められます。

- 適切な尿pHコントロール(6.2-6.5が理想的範囲)。

- マグネシウム‧リン‧カルシウムなどミネラルバランスの調整水分摂取促進、または水分含有量の確保。

- 塩分調整による自発的飲水量増加の工夫。

原材料戦略|嗜好性×消化性×コスト

配合する原材料の選択は、嗜好性(食いつきの良さ)や消化性、さらにコストに直結するため、総合的な戦略が必要です。特にタンパク源と炭水化物源の選択は、栄養面だけでなく製品の美味しさや製造適性にも影響を与えます。

動物性タンパク源

まず動物性タンパク源についてです。猫は完全肉食動物であり、動物由来の高品質なタンパク質を必要とします。動物性原料には、植物性にはない必須アミノ酸やタウリン、ビタミンA(レチノール)、アラキドン酸などが含まれており、これらは猫の健康維持に不可欠です。

例えば肉や魚、卵などの動物性タンパクは生物価(BV)が高く、含有アミノ酸バランスや消化吸収率に優れます。卵は最も理想的なアミノ酸組成を持つ食品の一つで、一般に卵>肉類>植物タンパクの順に栄養価が高いとされています。

反対に大豆やグルテンなどの植物性タンパクは、必須アミノ酸の一部が不足していたり消化率が低めで、猫向フードのタンパク源としては動物性タンパクを代替しきれない場合があります。そのため基本戦略としては、主要タンパク源に動物性原料を据え、必要に応じて不足しがちなアミノ酸(タウリン、メチオニンなど)を補う形で配合を組みます。

動物性タンパク源にも種類があり、鶏肉、牛肉、魚粉、卵、内臓副産物など多様です。それぞれ風味や消化率、栄養プロファイル、コストが異なるため、製品コンセプトに応じた組み合わせが重要です。例えば魚系タンパクはオメガ3脂肪酸に富み嗜好性も高めですが、生臭さ対策や酸化防止が課題になることがあります。

一方、副産物由来の肉ミールはコスト面で有利ですが品質のばらつきに留意が必要です。ただし最新の研究では、レンダリング加工された家禽ミール(チキンミール)の消化率やアミノ酸供給量が、生の鶏肉と遜色ないことも示されており、上手く加工・処理された動物原料であれば高い栄養価を発揮し得ることが分かっています。

炭水化物源

次に炭水化物源の選択です。猫は必須栄養素としての炭水化物要求量を持ちませんが、製造上およびエネルギー源として炭水化物(デンプン)の利用は一般的です。特にドライフードの押出成型にはデンプンの糊化が不可欠で、一定量の穀類やイモ類由来の炭水化物を配合する必要があります。

炭水化物源の選択肢としては、トウモロコシ、コメ、小麦、エンドウ豆、ジャガイモ、タピオカなどが挙げられます。それぞれ消化性や製造適性が異なります。例えば、コメは非常に消化が良いデンプン源で、消化器が敏感なペット向けのフードによく使われます。

実際、「消化しやすいフード」として売り出す際にはコメなどの原料が好まれる傾向があります。一方、豆類やイモ類などグレインフリー食材も利用できますが、豆類はデンプン以外に食物繊維やオリゴ糖を多く含みすぎると消化率低下や便の性状悪化を招く可能性があります。

いずれの炭水化物でも、押出加工時に高温高圧で糊化(ゲル化)処理されることで消化率は大きく向上します。研究によれば、猫においてコーンやコメ、エンドウ豆など様々なデンプン源を用いたドライフードでも、きちんと加熱加工されていればデンプン消化率は93%以上と非常に高いことが報告されています。

つまり、「猫は炭水化物を消化できない」という俗説に反し、適切に調理されたデンプンであれば猫は十分に利用可能なのです。したがって炭水化物源の選択では、「グレイン(穀物)かグレインフリーか」よりも、充分に加熱処理され消化しやすいか、またレシピ全体の中で適切な割合かに留意することが重要です。

なお、製造面では原料の挽き具合(粒度)やデンプン含有量が押出機での成型やキブルの仕上がりに影響します。デンプンが不足しすぎるとキブルが膨化せず固まらない一方、過剰だと密度が上がりすぎ硬くなるため、タンパク質・脂肪とのバランスで適正な炭水化物量を設定します。

脂質と機能性素材

最後に脂質と機能性素材の組み合わせです。脂質は高エネルギー源であると同時にフードの香りや食感を良くする要素であり、さらに必須脂肪酸や脂溶性ビタミンの供給源でもあります。

猫にはリノール酸(オメガ6脂肪酸系)に加えアラキドン酸(オメガ6脂肪酸系)が必須で、後者は動物性の脂肪(肉や魚)にしか含まれません。したがって、脂肪源として動物性油脂(鶏脂、魚油など)を含めることが栄養上不可欠です。

また、オメガ3脂肪酸(DHAやEPA)は必須ではありませんが、抗炎症作用や皮膚被毛の健康に有益な機能性成分として重視されます。魚油や亜麻仁(フラックスシード)油、あるいは近年では藻類由来のオメガ3脂肪酸源などを添加することで、フードの付加価値(皮膚・関節ケア等)を高めることができます。

加えて、脂質はキブルのコーティング工程でフレーバーオイルとして用いられるため、嗜好性向上にも直結します。一方で脂肪は酸化しやすく劣化すると風味を損ねるため、抗酸化剤(天然由来のミックストコフェロールやローズマリー抽出物等)を添加して酸化防止することが重要です。

機能性素材については、他にもプレバイオティクス(FOSやMOS)や関節ケア成分(グルコサミン等)、毛玉ケアの食物繊維、尿路ケアのクエン酸やメチオニンなど、商品コンセプトに応じて様々な素材を組み合わせます。ただし闇雲に添加すると栄養バランスやコストに影響するため、主要な栄養設計を満たした上で、必要な機能性を付加するという優先順位で配合することが大切です。

製造設計|押出し条件と栄養保持

ペットフードの製造過程、とりわけエクストルーダー(押出機)での成型加熱、その後の乾燥、コーティングといった工程は、フード中の栄養素の安定性に大きな影響を与えます。

適切な加工設計によって栄養損失を最小限に留め、逆に不適切な条件では一部栄養素の劣化が起こり得ます。開発担当者は原材料の栄養価だけでなく、加工による栄養減衰分を見越した設計を行う必要があります。

押出し成形の場合、高温・高圧・高せん断の条件で短時間で原料を加熱します。これによりデンプンの糊化やタンパク質の変性が起こり、消化吸収率を高めるメリットがある一方、ビタミン類の熱分解や脂質の酸化などデメリットもあります。

ビタミン類の熱分解

特にビタミンA、E、B1(チアミン)などは熱や酸化に弱く、押出し-乾燥工程中に相当量が失われる可能性があります。実際、ドライフード製造時の高温処理でビタミンB群やビタミンAの大部分が破壊されるとの報告もあり、メーカーはこれを見越して製造前に必要量以上のビタミンを余分に添加しています。

例えばチアミン(ビタミンB1)は魚粉中のチアミナーゼ酵素や熱により容易に失活するため、加工後のフードで基準値を満たすよう相当量の添加が必要です。また、脂溶性のビタミンAやEも空気や光にさらされると分解するため、密封包装や抗酸化剤の併用により劣化を防ぎます。

タウリンに関しては、猫には必須のアミノ酸様物質であり熱処理による損失が気になるところですが、最新の研究では通常の押出条件でタウリン含有量が大きく減少することはないと示唆されています。押出し前後でタウリン濃度が安定しているとの報告もあり、調理自体によるタウリン分解はそれほど問題にならないようです。

しかし一方で、高温高圧処理や原料組成によってはタウリンの消化吸収が阻害されるケースもあります。例えば、食物繊維の多い処方では腸内細菌によりタウリンが過剰に分解され糞中排泄が増えることが知られており、フード中のタウリン必要量が増加します。このため、安全マージンを持ってAAFCO基準より多めにタウリンを配合しておくのが一般的です。

脂質の酸化

脂肪酸の安定性も加工上の重要課題です。特に魚油などに含まれるEPAやDHAといった不飽和脂肪酸は熱と酸素に弱く、押出し工程や乾燥・保管中に酸化(過酸化物生成)しやすい性質があります。

酸化した脂肪は過酸化脂質を生じて風味が悪化し、嗜好性低下や(場合によっては)ペットの健康へ悪影響(例えば脂溶性ビタミンの破壊、ラディカル発生による細胞障害)を及ぼします。

そのため、製造プロセスでは酸素曝露を最小限に抑え、急速冷却する、製品には抗酸化剤を添加する、窒素充填包装を採用する等の措置で脂質の酸化劣化を防ぎます。

特に押出し後のコーティング工程では、常温の液状油脂をスプレーして風味付けを行いますが、このとき油脂が充分に品質管理(酸価や過酸化物価の管理)された新鮮なものであることが重要です。古く劣化した油脂を使うと、それだけで製品全体の風味が損なわれてしまいます。

タンパク質の変性

さらに、タンパク質の変性も押出し成形時の影響点です。加熱により難消化性タンパクが部分的に加水分解され消化しやすくなる利点がある一方、過度の熱で一部アミノ酸(例えばシスチンやリジン)が損傷する可能性があります。

リジンはブドウ糖などとのメイラード反応で栄養的に利用不能な形に変化しやすく、極端な場合、未処理原料に比べ利用可能リジンが20-30%低下した例も報告されています。

このため、総タンパク含量だけでなくアミノ酸の消化率・利用率にも目を配り、必要に応じてリジンなどを補填したり、高温になりすぎないよう押出し条件を調節する工夫が求められます。

嗜好性を上げる要素

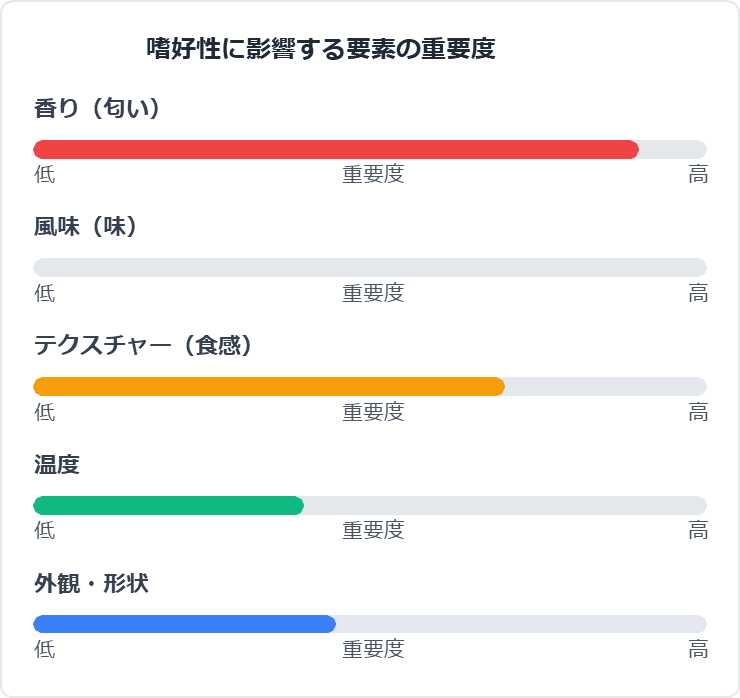

どれだけ栄養的に優れたフードでも、猫が食べてくれなければ意味がありません。猫は犬以上に嗜好にこだわる動物であり、フードの嗅覚的魅力(香り)、味覚的魅力、食感(テクスチャ)、さらには粒の形状・大きさに至るまで、様々な要因が受け入れに影響します。嗜好性(パラタビリティ)設計では、こうした要素を総合的に高める工夫が必要です。

香り(匂い)

まず香り(匂い)の重要性です。猫は味蕾(味覚受容体)の数が少なく甘味を感じない代わりに、嗅覚は人間の何倍も発達しています。そのため「食欲をそそる香り」を演出することが、フードの初期摂食を促す鍵となります。

実際、猫はまず匂いを嗅いで食べるかどうか判断すると言われ、香りが気に入らなければどんなに栄養価が高くても口を付けません。香りづけのテクニックとしては、原料に風味の良い肉や魚を使うのはもちろん、製造後のコーティング工程でフレーバーオイルや粉末パラタント(肝臓加水分解物など)を吹き付けることが一般的です。

この「トッピング(被覆)」によって、フード表面に濃厚な旨味や香ばしさを付与し、開封時にふわっと立ち上る香りで猫の食欲を刺激します。コーティングに使われるオイルは動物性のもの(チキンオイルやサーモンオイル等)が好まれ、パラタントもチキンレバーや酵母エキス、魚粉エキスなどタンパク質由来の旨味成分が豊富なものが使われます。

また、新鮮さの維持も香りには重要です。酸化して古くなったフードは脂肪が劣化して嫌な臭い(いわゆる油やけ臭)が発生し、猫は敏感にそれを嫌います。遊離脂肪酸が増え酸敗臭が出ると嗜好性は確実に低下するため、原料や製品の酸化防止は嗜好性維持策でもあります。

風味(味)

次に味とテクスチャ(食感)です。猫が好む味覚は基本的に動物性タンパクや脂肪のコクであり、甘味は感じません。また苦味に敏感で、苦味の強い成分(例えば特定のビタミン類の過剰添加など)は嗜好性低下を招きます。

そのためフードの味の設計では、なるべく雑味や苦味の原因となる成分を抑え、うま味(アミノ酸系)や脂肪の風味を強めるようにします。具体的には高品質な動物タンパクを主原料とし、魚粉等を使いすぎて生臭さが出ないようバランスを取ります。

塩味や酸味について猫は感じ方が犬と異なり、塩は強すぎると嫌われますが適度な塩味は素材の旨味を引き立てます。酸味付与のために有機酸(クエン酸など)を加える手法もありますが、過剰な酸味は避けます。

テクスチャ(食感)

テクスチャについては、キブル(粒)の硬さや形状が影響します。猫の歯と顎は獲物を噛み切るのに特化しており、上下に剪断する動きは得意ですが左右にすり潰す動きは不得手です。そのため、キブルが大きすぎたりゴツゴツしすぎていると食べにくく、結果的に敬遠されます。

一般に猫用ドライフードは小粒(直径8-12mm程度)で平たく薄い形状のものが好まれる傾向があります。研究でも、平たい円盤状や星型のキブルは猫の嗜好試験で高い選好性を示したとの報告があります(対して大きな三角柱状などは不人気でした)。

平たい形は噛んだときに砕けやすく食感が良いこと、表面積が大きくコーティングの風味成分が付着しやすいことなどが利点と考えられます。硬さについては、一概に柔らかければ良いわけではなく、程よい硬さでカリッとした方が猫は好むとも言われます。

硬すぎると嫌われますが、犬と違い猫は若干硬めのカリカリを好む傾向があるためです。したがってデンシティ(密度)と水分を調整し、噛みごたえがありつつ砕けやすい絶妙な食感に仕上げることがポイントです。

消化性と便性状の設計

| 食物繊維タイプ | 主な原料源 | 便への影響 | 腸内環境への影響 |

|---|---|---|---|

| 可溶性食物繊維 | ・イヌリン ・グアーガム ・ペクチン ・ビートパルプ | 水分を保ち柔らかく | ・腸内細菌のエサ ・短鎖脂肪酸産生↑ |

| 不溶性食物繊維 | ・セルロース ・コーンファイバー ・ビートパルプ | かさ増しで形状を整える | ・腸蠕動運動↑ ・通過速度↑ |

フードの消化性(どれだけ効率良く栄養が吸収されるか)と、摂食後に生じる便の性状(量・硬さ・臭い)は、ペットフードの品質を評価する上で重要な指標です。開発段階で適切に設計することで、猫の消化吸収を助け、健康的な便を維持することができます。

高消化性フードは便が少ない

まず消化性について、一般に消化性の良いフードほど少ない量で効率よく栄養を吸収でき、便の量も減少します。高品質な動物性原料を用い不要な充填物を避けたフードでは消化率が90%以上に達することも珍しくなく、そのようなフードを与えている猫は排便量が少なく臭気も控えめです。

一方、低消化性の原料(低品質のタンパクや過剰な食物繊維など)を多く含むフードでは、吸収されずに排泄される残渣が多いため大量の軟便や臭いの強い便につながります。実際、猫の便臭がきつい場合、そのフードの消化吸収率が低かったり、猫に合わない成分が含まれている可能性があります。

一般的な目安として、便の量がフード摂取量の12-18%未満なら消化性は良好、25%を超えるようなら消化性に難ありとも言われます。開発者は試作フードを実際に給与して糞量や状態を評価し、必要に応じてレシピを調整します。

便性状を整える食物繊維

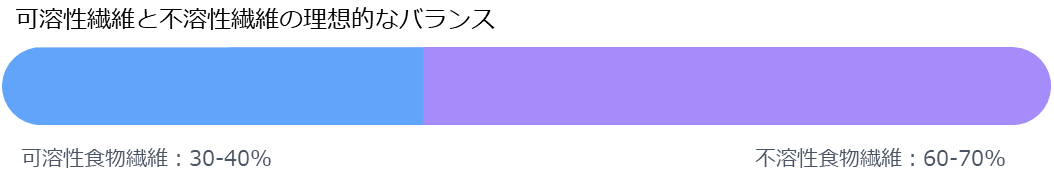

便性状を整える上で特に重要なのが食物繊維の使い方です。食物繊維には不溶性と可溶性(水溶性)があり、それぞれ便に及ぼす影響が異なります。

不溶性食物繊維

不溶性食物繊維(セルロース、コーンファイバー等)は水に溶けず消化もされないため、そのまま便のかさを増し腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を刺激します。

適量の不溶性食物繊維は便を適度な固さに形成し、排便リズムを整える効果があります。ただし、過剰だとかさが増えすぎて便量が多くなりすぎたり、栄養素の吸収を邪魔する恐れもあるため注意が必要です。

可溶性食物繊維

一方、可溶性食物繊維(イヌリン、グアーガム、ペクチン等)は水に溶けてゲル化し、水分を抱え込んだ柔らかい便を作ります。可溶性食物繊維は腸内細菌に発酵・分解されやすく、腸内善玉菌のエサ(プレバイオティクス)となって腸内環境を整える利点があります。

しかし、高発酵性の食物繊維を入れすぎるとガス産生が増えて腸が張ったり、軟便・下痢の原因になることもあります。つまり不溶性・可溶性のバランスが重要で、理想的には両者をバランスよく含むことが望ましいです。

実際、多くの総合栄養食ではビートパルプが食物繊維源として使われますが、これは不溶性と可溶性を適度な比率で含む代表的な原料だからです。ビートパルプ由来の食物繊維は腸内発酵性も中庸で、便を硬すぎず柔らかすぎずほどよい状態に保ち、臭気も軽減するとされています。

可溶性食物繊維が発酵する際に生じる短鎖脂肪酸(酢酸や酪酸など)は大腸粘膜のエネルギー源となり腸の健康に役立ちます。一方、不溶性食物繊維は便通を促しつつ、腸内で水分を吸収せず通過することで下痢を防ぎ便を形作る骨格となります。

これらの特性から、一般的に「可溶性:不溶性」の比率を低め(不溶性優位)にしておくと全体として消化性と便性状のバランスが良いと言われます。

便の臭気と食物繊維

便の臭気についても、食物繊維バランスと密接です。臭いの原因物質の多くはタンパク質由来の腐敗産物(インドール、硫化水素、アンモニア等)です。高タンパク食の場合、消化されなかったタンパクが大腸で腐敗発酵し臭気が発生します。

適度な可溶性食物繊維を加えることで腸内の善玉菌が活発化し、タンパクの腐敗を抑えて臭気を減らす効果が期待できます。逆に、豆類など難消化性のオリゴ糖を多く含む原料を大量に使うと腸内発酵が過剰になり、結果として軟便と強い臭気を招くことがあります。

実際、極端なグレインフリーレシピ(豆類主体)のフードで便臭悪化が報告されたケースもあります。このため、穀物と豆類・イモ類の使い分けや食物繊維源の種類・量については試作段階で綿密に検討し、便の硬さがコントロールでき臭いも許容範囲に収まる配合を見出す必要があります。